D.allantostigma

アラントスティグマ

ニチズラの近縁種で花も株もよく似ています。栽培は難しくないのですが、ムカゴがなかなか出来ません。

D.androsacea

アンドロサセア

なかなか気難し屋のピグミーで、枯れはしないものの、なかなかすくすくとは育ってくれません。ゴツゴツした感じです。

(※花の後ろに移っている株はgibsonii)

D. australis

オーストラリス

D.barbigera "Giant"

バルビゲラ ジャイアント

「ピグミー最大」といわれる大型種で、"northern form"と同一だと思われます。株の写真は播いて半年なので、まだ十分大きくなっていませんが、次のスモールに比べて葉柄が太く、巨大化の気配を見せています。

D.barbigera "Small"

バルビゲラ スモール

バルビゲラ自体は「ピグミー最大」といわれるのですが、これはそのスモールタイプです。王者の風格を感じるピグミーです。

栽培が最も難しいものの一つに数えられますが、うちでは何故か最も簡単なものの一つです。

D.callistos

カリストス

株の色がとても美しくて大好きな種類です。学名も「美しい」という意味だそうです。sewelliaeに近縁です。

D.callistos Brookton Form

カリストス ブルックトンフォーム

キトリナ(シトリナ)

D.closterostigma

クロステロスティグマ

Mogumber Form

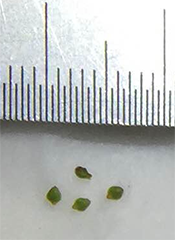

D.depauperata

デパウペラータ

D.pulchellaに近縁で非常に良く似ていますが、葉身の比率がpulchellaに比べて少し葉柄より大きい気がします。

D.dichrosepala

ディクロセパラ

最近までディクロセパラとされていたものはじつは誤品で、最近になって本物が「発見」されたそうです。したがって世界的にも本物はほとんど栽培されていません。

アレン本に掲載されている本種は白花ですが、うちのはピンクです。

D. echinoblastus

エキノブラスタス

D. eneabba

エネアッバ

D.enodes

エノデス

日当りが悪い場所に置いていたときは葉柄ばかり目立って奇麗とは言えなくて「つまらん種類だなぁ」と思っていたのですが、日当りの良いところに移すと非常に可憐な色に変身しました。美しいかどうかは作り手の問題なのですね。

D.gibsonii

ギブソニー

発見されて間もないため、けっこうレアものらしいですが、その割に栽培は簡単で、まだ1株も枯れたことがありません。ムカゴを播いて早い段階で、ヤシの木のようにシュッと伸びます。

花はラシアンサに似ていますが、紫がより一層鮮やかで花弁もふくよか、とても豪華です。

D.grievei

グリーベイ

2021年の春に初めて入手したので、まだ性質がよくわかりません。資料から気難しそうな感じがしましたが、1年育ててみるとそんなに気難しいようには感じませんせした。

D.helodes

ヘロデス

D.helodes Red

ヘロデス レッド

D.hyperostigma

ヒペロスティグマ以前この欄に掲載していたチェコのカーニボリアから入手したものは、ヒペロスティグマ系の雑種と判明しました。こちらが本物です。2018年春までに私からムカゴを買われた方、すみません、誤品です。