ピグミードロセラの栽培においては、同じ種類でもある人は普通に腰水栽培で育つのに、別の人は乾き気味でないと育たないという、よく分からないことが起こっています。たとえば難易度最高と言われているものの一つであるバルビゲラは、うちでは簡単に育ちます。逆に初心者向きピグミーの代表みたいな存在であるプルケラやマンニーは、うちで作ると結構枯れることもあります。夏の気温、冬の気温、湿度、日照、水質などさまざまな要因が影響しているのでしょう。従って、結局はその人にあった栽培法で作るしか無いのかもしれません。

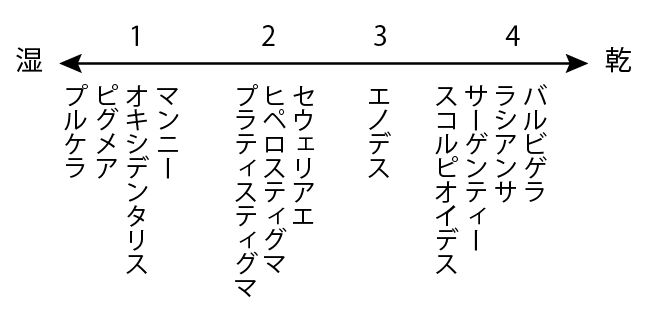

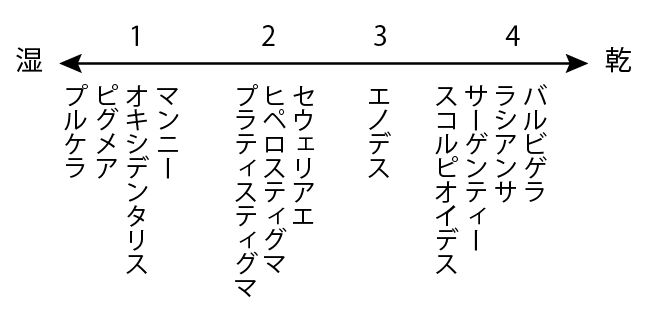

ピグミードロセラと一言で言っても、湿潤地から乾燥地までさまざまな場所に自生しているため、栽培方法も様々です。一まとめにせずに何タイプかに分け、作り手に応じて体得する必要があります。そこでまずタイプ分けです。

1.湿り気を好むタイプ

いわゆる「初心者向け」といわれる種類が該当します。

ピグメア、プルケラ、ニチズラ、マンニー、オキシデンタリス など。

2.湿り気を好むと見せかけて意外と乾燥気味を好むタイプ

セウェリアエ、ヒペロスティグマなど

3.乾燥を好むと見せかけて、意外と湿潤を好むタイプ

エノデス

4.乾燥を好むタイプ

エレクタタイプの多くと、ロゼットタイプの栽培困難といわれる種類のいくつかが該当します。

スコルピオイデス、ラシアンサ、ヴェルルカータ(旧ディクロセパラ)、バルビゲラ、キトリナなど。

私の感触では、2のタイプが一番難しいです。調子を崩した時に、どうしていいか分からないまま枯れてしまうからです。湿気による用土の腐敗の影響も大きいようです。3も意外に厄介です。見かけが乾燥を好みそうなので、ついうっかり乾燥させすぎるのです。

1と4は、人によって得手不得手があると思います。一般に1が容易で4が難しいと言われますが、一概にそうとも限りません。湿っぽい用土は夏の暑さでピートが腐敗して調子を崩すものがあるからです。プルケラなど葉柄の広いものにその傾向が有るようです。ピグメアなどは用土が腐敗してもへっちゃらです。リトープスが得意な人は4が育てやすいかもしれません。

ピグミードロセラの鉢は一般に、縦長のものが良いとされています。理由は、根がまっすぐ下に伸びるからだそうです。

が、普通の園芸植物にもまっすぐ下に伸びる根を持つものなんてたくさんあるのに、ピグミーだけ特別視するというのは疑問です。

ですが実際に背の高い鉢で好成績を修める人も多いことは事実です。その原因ですが、背が高いと乾燥しやすいので、乾燥が好きなピグミーの生育条件と合致するから成績が良くなるのだと私は考えています。ですからうちでは、乾燥を好むものは高く、湿気を好むものは低くしています。

具体例

ピグメア、プルケラ等水を好むもの・・・2号深(高さ7cm)ポット

乾燥を好むエレクタタイプ等、貴重な種・・・500mlペットボトルの上部を切ったもの(12〜15cm程度)

その他・・・高さ8〜9cmのポットを種類に応じて。

なお、ペットボトルは日光に当たると内部に藻が生えますし温度も上がりますので、アルミホイルを巻いています。

私は、用土にはあまりこだわっていません。自生地では、一面珪砂だったり風化した砂だったりと、あまり混ざり物の多い土に生育する印象が無いからです。珪砂やゼオライトなどの混合も試してみましたが、有意差は認められませんでした。とはいえ本当に単一用土にすると、地下水が良い具合にある自生地と水条件を近づけることが難しいことと、酸性を保つためにピートも使っています。ただピートは腐りやすく、湿気を好むタイプでは夏過ぎ頃から一気に成績が落ちることがあるのでちょっと考えものです。

私は、用土にはあまりこだわっていません。自生地では、一面珪砂だったり風化した砂だったりと、あまり混ざり物の多い土に生育する印象が無いからです。珪砂やゼオライトなどの混合も試してみましたが、有意差は認められませんでした。とはいえ本当に単一用土にすると、地下水が良い具合にある自生地と水条件を近づけることが難しいことと、酸性を保つためにピートも使っています。ただピートは腐りやすく、湿気を好むタイプでは夏過ぎ頃から一気に成績が落ちることがあるのでちょっと考えものです。

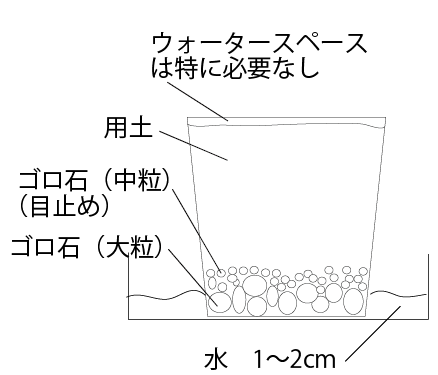

基本用土として使用しているのは、鹿沼土:桐生砂:ピート=1:1:1くらいです。配合は適当です。何故鹿沼土だけでなく桐生砂も混ぜるかと言うと、単なる気休めです。30年前(子供の頃)は桐生砂単用で作っていたので、混ぜたい気分なだけです。底の方は、腐敗防止のためピートが入らない方が良いと思われますので、ゴロ石(桐生砂または鹿沼土の大粒)です。鹿沼土の方がpHが低いので鹿沼土の方がいいのかもしれませんが、桐生砂を篩った時にたくさんゴロがでるのでそれを使うことが多いです。特に水気を好むプルケラは、水苔単用でも植えています。年によって、あの用土が調子良かったりこの用土が調子良かったりするので、いくつかの用土パターンを作っておくと安心です(面倒ですが)。

出来るだけ日に当てることが絶対条件です。少なくとも半日は直射日光に当てないと維持は難しいと思います。

空中湿度は不要です。冬に温室で管理している場合も、夏は窓を全開にして風を入れた方がいいです。

冬は凍らない程度に保つことが出来れば大丈夫です。私はパネルヒーターを使って5℃に設定しています。最近の家は暖かいので、暖房を入れるより室内でLEDの育成灯を照らした方が電気代が安いかもしれませんが、試していません。

基本的には乾燥を好むものも湿潤を好むものも腰水です。鉢の高さで自動調整されるので、腰水をしてもおおむね勝手に乾燥を好むものは乾燥気味になります。それに加えて、特に乾燥を好むものでは水の補給はトレーに水がなくなってから行うのがいいです。そうすることで環境の変化に強い根になりますし、ピートの腐敗も遅らせることが出来て、引き締まった美しい株にすることができます。また、一度にたくさん注ぐよりは、浅く(1cmくらい)入れて、無くなったら何度も補充するほうがいいです。旅行などのためにたまに深くするのは大丈夫です。

日本では結実するものが少なく、また葉挿しなども一般には行われていないので、基本的には冬に形成されるムカゴによります。オミッサなど一部種子を作る種類もありますが、隣りの鉢に勝手に生えたりしてむしろ困るので、そういう種類は似たものを近くに置かない方がいいです。

ムカゴは発芽率が抜群で、しかもすぐに大きくなります。ロゼットタイプのものだと多くの場合は冬に播いて数ヶ月後の翌春に開花します。エレクタタイプでもエノデスは同様に開花します。その他の大型種では開花は翌年になります。

発芽には温度湿度が必要で、とくに平たいムカゴのものはなかなか発芽しませんので、ペットボトルのキャップを被せて保温・保湿しています。採取してすぐに播かずに濡れティッシュなどに包んで暖かい所に数日置いて吸水させてから播くという手もあります。スコルピオイデスのように大きなムカゴの場合は、気にしなくても大丈夫です。

大型種の場合は数年の寿命がありますが、小さいものは1〜2年で枯れることが多く(原因はく用土の腐敗,劣化)、ムカゴが出来たら必ず播く必要があります。

| クリックで拡大 |

ムカゴを播く時は、植え替えをしないのが前提で、はじめから目的のサイズの鉢・用土に播きます。基本的には株の直径よりも離して播いてください。モリモリ感を演出するためにわざと接近させるのは有りです。覆土は不要です。地中深く埋まってしまうと出芽出来なくなりますので、播く時には砂利の隙間に落ちてしまわないよう注意するとともに、上からの灌水は避けます。

乾燥すると発芽しなかったり発芽してもひからびることがありますので、ある程度のサイズになるまでは乾かないよう注意します。10℃くらいの温度を保つことが出来れば、すみやかに発芽します。寒くても一応芽は出ますが、プルケラなど平たいムカゴのものは発芽に時間がかかるので、あまり寒いと発芽に失敗することがあります。私は保温と保湿のため、ペットボトルの上部を切ったのものを被せています。ただし、過湿と高温を避けるためフタは取り外しています。過湿になると、根が用土に潜らずに浮いてくることがあります。もしそうなったら用土をかけてやります。

ピグミードロセラはあまり植え替えを好みません。特にエレクタタイプのものは、植え替えると枯れることが多々有ります。

ロゼットタイプの強健種は植え替えても大丈夫なことが多いですので、もうこのままでは枯れる、という時には植え替えるのも貴重な種類の維持には1つの手段です。根が髪の毛のように細長いので、普通に引き抜くと必ず根が切れますから慎重にする必要が有ります。普通種とくに小さいものでは、植え替えようと思っても小さすぎて挫折します。

これ→を植え替えるなんて無茶な話です。。。心が強靭な方はお試しください。

冬に形成されるムカゴは、種子と同じようにやり取り出来て便利であるだけでなく環境適応性がありますので、栽培を始めるのには最適です。ムカゴでの入手のデメリットは、粒数に制約があるのであれこれ試すことが出来ないことです。植え替えも好まないので一発勝負です。したがってムカゴで入手する時はあらかじめ入手する種類の性質(栽培法)を確認しておく必要があります。

日本では園芸屋さんの店頭に並ぶことはまずないので、ムカゴを入手する方法はもっぱら、趣味家からということになると思います。最近はヤフオクなどネットで盛んにやり取りされています。

出回るのは11〜3月頃ですが、「半年近くもある」と思うのは誤りで、種類によって出来る時期が違うのです。花が咲くのは春〜夏(種類による)ですから、春に花を見るには出来るだけ早く入手して株を大きくする必要があります。大型種ほど早い方がいいです(どんなに頑張っても年内には見れないものもあります)。

夏〜秋にかけては、株での入手もおすすめです。そのまま冬まで維持出来れば、ムカゴが採れて沢山に殖すことが出来ますし、いろんな栽培方法をあれこれ試すことも可能です。