カトリック教会においては、典礼暦はその一年が待降節から始まり、翌年の待降節の前日(土曜日)で終わるサイクルになっています。典礼暦にしたがって、ミサ中の聖書朗読の配分、典礼色なども決まっています。

|

1.主日について

主日(日曜日)の朗読配分は3年周期です。西暦の年数(上述の通り典礼暦上の一年は待降節から始まるため、開始時点の年数に1を加えた数)を3で割った場合に、1余る年をA年、2余る年をB年、3で割り切れる年をC年と呼びます。A年にはマタイ、B年にはマルコ、C年にはルカの各福音書がおもに朗読されます。

週日(月~土曜日)の朗読配分は2年周期です。西暦の奇数年を第1周年、偶数年を第2周年と呼びます。ただし、2年周期になっているのは「年間」の第1朗読だけで、福音書朗読および待降節・降誕節・四旬節・復活節の第1朗読については1年周期であり、毎年同じ箇所が朗読されます。

また、1年を通して特定の日に聖人を記念する(カトリック教会の聖人暦を参照)。その際の朗読配分は基本的に1年周期で、毎年同じ箇所が朗読されます。

現行の典礼暦は、基本的に以下のような構成になっています。

注) なお、主日のミサにおける聖書をより豊かに理解するために、次の二つの著書を紹介します。

主日の聖書解説 A年・B年・C年 雨宮 慧 神父(東京司教区司祭)著 教友社

主日の聖書を読む A年・B年・C年 和田幹男 神父(大阪司教区司祭) オリエンス宗教研究所

|

|

2.待降節について

典礼暦上の一年の始まりです。主の降誕 (12月25日)の4つ前の日曜日から主の降誕の前晩のミサの直前まです。(待降節は11月30日、もしくはそれに近い主日の「前晩の祈り」にはじまり、主の降誕の「前晩の祈り」の前に終了します。

待降節を守る習慣は、5世紀ころからはじまったといわれています。主の公現の祝日までの40日間を四旬節の期間にならっていました。

後に、キリスト誕生の準備期間とされ、現在の4つの主日になりました。カトリック教会は、待降節をキリストが誕生された日、クリスマスを待ち望み準備する期間として過ごします。また、待降節の前半は、終末におけるキリストの再臨に私たちの心の目を向けさせる終末的色彩の濃いときでもあります。

歴史は、人間の数限りない神へのそむきと、それにもかかわらずたえず人に回心を呼びかける神のいつくしみとで織りなされていますが、まさに、待降節はこの人間の罪の闇と、いつも人間を受け入れてくれる神の愛のあたたかさのコントラストが最もはっきりしている季節です。

この待降節中に読まれる聖書は、第1朗読の旧約聖書では、救いの日の訪れを告げる預言書が読まれます。第2朗読では、主の再臨を待望するにあたっての教訓、勧告をのべた箇所が読まれます。福音書では、終末における主の再臨や第一の来臨を準備した洗礼者ヨハネの記事などから選ばれています。

待降節の典礼色は紫色です。待降節第3主日には、バラ色を用いることができます。

アドベント・カレンダーやろうそくは、私たちの心にキリストを待ち望むことを呼びかける助けとなっています。

待降節は、アドベント (Advent) は、カトリック教会において、イエス・キリストの降誕を待ち望む期間のことです。日本語では待降節(たいこうせつ)、降臨節(こうりんせつ)、または待誕節(たいたんせつ)といいますが、教派によって名称が異なり、主にカトリックや福音主義教会(ルター派)では待降節、聖公会では降臨節と呼んでいます。

アドベントという単語は「到来」を意味するラテン語Adventus(=アドベントゥス)から来たもので、「キリストの到来」のことである。ギリシア語の「エピファネイア(顕現)」と同義で、キリスト教においては、アドベントは人間世界へのキリストの到来、そして、キリストの再臨(ギリシア語のパルーシアに相当)を表現する語として用いられる[2]。

カトリック教会では、前述の通り1年は待降節から始まるりますが、クリスマスカードの一般的なあいさつに「A Happy New Year.」が使われるのはこの意味からです。

待降節の始まりの日にち(ただし必ず日曜日から)は、その年の12月25日を基準にするため、その年によってが違いますが、11月30日の「聖アンデレの日」に最も近い日曜日からクリスマスイブまでの約4週間で、最も早い年で11月27日、遅い年でも12月3日に始まります。5世紀後半に、クリスマス前の断食の時期として、聖マルティヌスの日が開始日と定められましたが、後にグレゴリウス1世の時代に、4回の主日と定められました。最初のアドベントを待降節第一主日と呼び、その後、第二、第三、第四と主日が続きます。

アドベントには、ろうそくを4本用意して、第一主日に1本目のろうそくに火をともし、その後、第二、第三、第四と週を追うごとに火をともすろうそくを増やしていくという習慣があります。この習慣は、一説によると、ドイツ国内の伝道の祖といわれるJ・H・ヴィヒャーンが始めたもので、ハンブルクにある子供たちの施設「ラウエス・ハウス」(粗末な家)で初めて行われたそうです。当時は、クリスマスまで、毎日1本ずつそうそくを灯したともいわれています。

「アドベントクランツ」(または「アドベントリース」)は、常緑樹の枝を丸くまとめ、装飾したものに、4本のろうそくを立てたものですが、アドベント用に4本のろうそくが立てられる燭台を用いたものもあります。クランツのモミの枝は降誕日を、4本のろうそくは待降節の4回の主日を意味しています。クランツ(冠の意)は称賛や崇敬を表し、王たる存在のイエスを象徴し、常緑樹の緑色は救い主イエスの永遠の命を意味していると言われています。

通常、ろうそくの色は白または典礼色に倣い紫ですが、第三週のガウデテ・サンデイのみはバラ色のろうそくを用いる場合もあるようです。また、家庭においてはろうそくの色は自由であり、実にさまざまなものが存在します。

子供たちの楽しみとしてアドベントカレンダーがありますが、紙や布などで作られ、待降節の始まりから12月25日までの日付の窓やポケットがついており、ポケットに天使やサンタクロースなどの小さなぬいぐるみを入れたり、その日の窓やポケットを開くとイラストが現れたり、お菓子が入れてあったりとさまざまですが、いずれにしてもクリスマスを心待ちにし、敬虔な気持ちで待降節を過ごすことを子どもたちに教えるための待降節の飾りです。また、救い主イエス・キリストの誕生物語(Nativity)をあらわす馬小屋は、待降節には欠かせないものです。

|

アドベントクランツ

馬小屋 |

3.降誕節について

主の降誕の前晩のミサから始まり、「主の洗礼」をもって終わる期間です。

降誕節は、主の降誕(12月25日)の「前晩の祈り」ではじまり、主の公現後の主日(1月7日~13日の間の日曜日)で終わります。

日曜日で必ず終わるので、年によって日にちが移動します。長い時は2週間と6日、短い時は、2週間です。

教会の歴史の中で、「主の過ぎ越し」の記念に次いで、行ってきた最古の祭儀は、「主の降誕と主の公現」の記念です。「主の降誕と主の公現」の記念は、降誕節中に行われます。

主の降誕 12月25日。祭日。伝統的には、前晩(12月24日の日没後)・夜半(25日午前0時)・早朝(25日未明)・日中(25日午前)の4回のミサが行われます。ただし多くの教会では、夜半のミサを24日の晩に前倒しして祝っています。

降誕節は、固有の8日間をもちます。聖家族の祝日(8日間中の日曜日。日曜日がない時には30日)。26日 聖ステファノ殉教者。27日 聖ヨハネ使徒福音記者。28日 幼子殉教者。29~31日 主の降誕第。5日~7日1月1日 神の母聖マリアの祭日です。

1月2~5日の間の日曜日は、降誕後第2主日です。

1月6日は主の公現ですが、日本は守るべき祭日でないので、1月2から8日の間の日曜日に祝います。

主の洗礼の祭日は、主の公現直後の日曜日に祝います。しかし、主の公現の祭日が1月7日か8日にあたる場合、主の洗礼の祭日は、その翌日に祝います。

降誕節の典礼色は白色です。

|

クリスマスミサ |

4.聖家族について

12月26日~31日の間の主日で、その期間に日曜日がない場合は12月30日。祝日。

クリスマス後の最初の日曜日に聖家族を祝います。8日間の間に日曜日がないときには、30日に祝います。この日、イエスの幼年時代の挿話を聞きながら、家族の意味を考えます。ナザレの聖家族が「福音の学舎」であると呼んだのは、教皇パウロ6世でした。

このナザレの小さな家庭、イエス、マリア、ヨセフに目を注ぎ、彼らをほめたたえるだけの祝日ではありません。彼らの家庭に目を注ぎながら、私たちの家庭を顧みるのです。私たちの家庭が神の愛に満たされるよう、祈り、願い、心を新たにすることが大切です。

神の望んでおられる人類の一致と平和をはぐくむのは、家庭という小さな共同体、最も小さな社会からはじまるのではないでしょうか。聖家族も、イエスの誕生後すぐにエジプトへの避難の旅を余儀なくされました。

心に抱いて祈る、それは大海の一滴の行為かもしれませんが、あきらめることなく、小さな家庭の平和のために祈ることは意義あることです。

第1朗読は、ABC年共通の朗読を読むこともできます。それは、シラ書(集会の書)3章2~6、12~16節です。ここでは、親に対する子のあり方、両親、特に年老いた両親に孝養を尽くすようにと教えています。

B年固有の朗読として読むことができるのは、創世記15章1~6、21章1~3節です。 「子孫を増やそう」との神の祝福をいただいたにもかかわらず、アブラハムとサラには子がありませんでした。しかし、神はこの年老いた夫婦に男の子が生まれるとの約束をします。しかも星のように、と言われます。かの地の空は澄んでいるので、それはそれは数えきれないほどの星です。それこそ満天の星空で、神から外に連れ出されて星を見せられたアブラハムは、何を感じたのか、と思います。

聖書は、「アブラムは神を信じた」とだけ書いています。事実、神は約束を実現されたのです。教会が聖家族の祝日にこの聖書を私たちに指し示すのはどういうことかを黙想しながら、このみ言葉を聞いてみましょう。

ABC年共通の第2朗読では、コロサイの信徒への手紙3章12~21節を読みます。

そこでは、家庭における愛の生活を説いています。夫と妻、親と子がどのような心構えをもって家庭生活を送ったらいいか、キリスト者として新しくなった身分から、全く新しい人間関係、とくに家庭内での新しい秩序についてのべられています。「すべてを完成させるきずなです」とパウロは言います。家庭におもいやり、ゆるしあい、大切にしあう心が大切ですね。聖マザーテレサも言っています。「愛の実践は、まずは家庭から。」と。

B年は、ヘブライ人への手紙11章8、11~12、17~19節が読まれます。ヘブライ人への手紙11章は、旧約の人々がどれほど信仰によって生きたかを語っています。今日の箇所は、信仰の父と呼ばれるアブラハムの生涯から、彼の信仰あふれた出来事を示す箇所が選ばれています。

一つの家庭の中には、いろいろの出来事があるものです。それをどのように自らのうちに受け止め、生きるのか、ヘブライ人への手紙の著者は、この章の冒頭に「信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。…信仰によって、わたしたちは、この世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは、目に見えているものからできたのではないことが分かるのです。」と言っています。

イエスの幼年時代の家庭生活について語るのは、マタイとルカ福音書だけですが、今年はルカ福音書が読まれます。イエスは両親に伴われて、エルサレムの神殿に奉献のために行きます。そこで、神の救いを待ち望んでいたシメオンとアンナに出会います。ここのカ所は、旧約のサムエル記上1章と民数記6章を読んでみると、イエスの奉献の出来事の意味が理解しやすくなります。

ルカ福音書では、洗礼者ヨハネと出来事とを平行して記していますが、このイエスの神殿での奉献については、ヨハネは書いていません。つまり、ルカはこの出来事の意味をイエスにだけ見ていたということが出来ます。つまり、イエスは神に聖別された人として、「異邦人を照らす啓示の光」として、律法に従ったのだとルカは言っているのです。

「親子は主の律法で定められたことをみな終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。」という2節に描かれている行間に、やがて宣教のために公の生活が開始されるその時までの30年の生活が隠れています。

恵み豊かな父よ、

あなたは、聖家族を模範として与えてくださいました。

わたしたちが聖家族にならい、愛ときずなに結ばれて、

あなたの家の永遠の喜びにあずかることができますように。 (集会祈願より)

|

|

5.神の母聖マリア 1月1日。祭日。

降誕8日目にあたる1月1日に、カトリック教会はローマの古い伝統に従い、“神の母マリア”の祭日を祝います。

マリアを「神の母」と宣言したのは、431年のエフェゾ公会議でした。年のはじめをマリアの記念日として祝い、祈るのは古いローマ教会の伝統によっています。また、この日がことに大事にされるようになったのは、12月25日から数えてちょうど8日目にあたるからです。8日目にあたるこの日、誕生した神の子は「イエス」と命名されることにより、正式に神の民の歴史、人類の歴史の一員になります。そして、マリアには、救い主としてのイエスの使命に、自分も深く一致するという母の姿があります。

マリアは、羊飼いたちにイエスを示し、彼らを喜びでみたしましたが、今日も私たちに恵みそのものであるイエスを示し、与え続けられます。この日は「世界平和の日」でもあります。世界の人々と心をひとつにして、たまものである平和を祈り求めましょう。

教会は、年の最初の朗読を、イスラエルに伝わる民数記6章の祝福の言葉ではじめます。創造の時、「神はお造りになったすべてのものを御覧になり」、それは「良かった」とすべてを「祝福し、聖別され」ました。祝福によってはじまった救いの歴史が、祝福によって継続され、祝福によって完成されたことを教会は思い起こします。

第1朗読に応えて祈る答唱詩編(67.2-3、7-8)も、すべての人々の祝福を願う祈りです。 すべての人の祝福を祈るこの詩編を年のはじめに祈ることは、非常に心を豊かにしてくれます。この詩編を祈りながら、神の母マリアに全人類をゆだねることにしましょう。 第2朗読では、ガラテヤの信徒への手紙が読まれます。パウロは、神の子がこの世界に来られた現実を深く考察しています。

「神は御子を女から生まれた者としてお遣わしになった」と、特定の時代、民族、文化…の中に、神はイエスをまことの人間として生まれさせました。このことにパウロは、神の救いをみているのです。

「あなたはもはや奴隷ではなく、子です。子であれば、神によって立てられた相続人でもあるのです」と、今日の朗読は終わりますが、「神の相続人になった」という一人ひとりの現実がどれほどのことであるかを、照らしていただけるように祈りましょう。

この日の福音は、「主の降誕」の日に朗読された福音(ルカ 2.1~14)の続きです。歴史の出来事としてのイエスの誕生、み使いが荒れ野で羊飼いたちに現れ、イエスの誕生の意味を教えましたが、今日の福音は、このみ使いが去った後の羊飼いの行動が語られています。

彼らは、自分で「飼い葉桶に寝かせてある乳飲み子」を探し当てます。彼らは、見た「幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせ」ます。これを聞いた人たちの反応はさまざまでした。つまり、聞いた人たちは「不思議に思った」のです。マリアはこの「出来事をすべて心に納め」、「思い巡らして」いました。羊飼いたちは、「神をあがめ、賛美しながら帰って」いきました。

これらは、幼子を前にして、目に見えることへの反応の中に、そこに隠された神秘を見られるか否かを 私たちに示しているのではないでしょうか。こう見てみると、今日の典礼の意図するところは、救いの神秘において果たしたマリアの役割を記念することと言えます。また、この神秘が聖なる母にもたらした、たぐいまれな尊さをたたえることをも意図しています。聖なる母マリアをとおして、私たちはいのちの与え主・キリストを、受け取るためにふさわしい者とされたのです。

|

|

6.主の公現(三人の博士)

1月6日。日本を含む宣教地では、司牧上の配慮から1月2日から8日の間にある主日に移動する。祭日。

イエスがお生まれになったとき、東方の占星術の学者たちが、星に導かれてやってきました。そしてユダヤの王として生まれたイエスに、黄金、乳香、没薬(もつやく)を贈り物としてささげました。

この占星術の学者たちは、ギリシア語で‘μαγοι(magoi)’と書かれています。これは東方の聖職者や占星術師、魔術師を意味します。伝承では、彼らは異教の国の賢者の代表とされています。6世紀、彼らは王とされ、10世紀になるとガスパール、メルキオール、バルタザールという名前が付けられました。15世紀には、彼らは三大陸から来たと考えられるようになりました。次第にこの三人の博士に対する信仰が表れ、ドイツのケルンを中心に広がってきました。

ところで、この三人の博士たちの贈り物「黄金、乳香、没薬」とはなんだったのでしょうか。この贈り物は、下記のようなことを意味するものでした。

黄金

王位の象徴。王位の象徴である「黄金」をイエスにささげたことは、すなわちイエスが「諸王の王」と呼ばれる存在であることを、世界に示したことになる。

乳香

祈りの象徴。乳香の樹液から作られた 崇拝に使われる高価な香料。イエスが「神から油を注がれた者(キリスト)」であり、聖別されている者であることを意味ましす。さらに、イエス自身が崇拝を受ける存在、「神」であることも現す。

没薬

死の象徴。没薬は、ミルラとも言い、本来 死者の身体に、死体の防腐剤として塗られるものだった。世界の罪を負い「神の子」として死ぬためにこの世に生まれ、やがて復活することをも意味する。

1月6日の主の公現は、3世紀ごろはじまったときには、キリストの洗礼や降誕の祝日でしたが、4世紀ごろには東方の三人の博士を祝う日となりました。現在は、異邦人に救い主であるキリストが公に現された日、として祝われています。

注)聖書には、東方の博士が三人とは記されておらず、三人であることの根拠は明確ではありません。おそらく、、イエスに献げられた贈りものが、黄金、乳香、没薬の三つであったことから三人と理解されるようになったのでしょう。

|

|

7.主の洗礼

「主の公現」の次の日曜日(主の公現を1月7日または8日に祝った場合はその翌日)。祭日。

クリスマスを中心にした待降節、降誕節のしめくくりは今日の“主の洗礼”の祝日です。初代教会の人は、主イエスの洗礼の中に、キリスト者の洗礼の原型をみていました。さらに主の受洗によって、「神の霊がくだり」、主が神のメッセージを伝える預言者として立てられたという重大な出来事をもみていました。主の洗礼は、イエスが福音宣教という使命を果たしていくための準備でもありました。そのため、福音記者はいずれも主の洗礼を伝えています。主イエスの洗礼は、終末的な出来事として描写されています。

教皇ヨハネ・パウロ2世が、ロザリオに新しい「光の神秘(玄義)」を付け加えられた時に、第一の黙想に「イエス、ヨルダン川で洗礼を受ける」とされました。この一連を黙想しながら、洗礼の恵みを神に感謝し、聖霊に導かれて、神の子として生きることができるよう聖母の取り次ぎを願うように勧められました。

今日読まれる第1朗読のイザヤ書42章は、第2イザヤ書に属します。イザヤ書には、「主のしもべの歌」が4つありますが、今日読まれる箇所はその第1の歌です。

「わたしの僕(しもべ)、わたしが支える者を。わたしが選び、喜び迎える者」という言葉は、主の洗礼の「わたしの愛する子、わたしの心に適う者」という父の声と呼応しています。

「神の心に適う者」として霊を授けられたしもべは、共にいてくださる神を信頼して、あらゆる困難を乗り越え、ひたむきに自分の使命を果たします。この短い箇所に、しもべの姿が見事に書かれています。この歌を読んでいくと、いろいろな言葉からこの歌がイスラエルを越えた世界をみていることが理解されます。このイザヤ書の言葉をかりて、福音書はイエスの姿を描くのです。

この日読まれる使徒言行録10章は、「イタリア隊」と呼ばれる部隊の、百人隊長コルネリウスの洗礼をめぐる回心記の一部です。洗礼者ヨハネの述べた洗礼の出来事を伝え、これが主イエスの宣教生活の、出発点になることをほのめかしています。

ナザレのイエスについての出来事を語る今日の説教は、初代教会の信仰宣言です。ペトロは、「どんな国の人でも、神を畏(おそ)れて正しいことを行う人は神に受け入れられる」という信仰体験をあかししています。

今日の福音では、マタイによる洗礼の記事が読まれます。洗礼によってイエスの宣教活動がはじまるのは 他の福音史家と同じですが、マタイの場合、他の福音史家よりも 主の洗礼の神学的側面を重視しているようです。

それにしてもなぜ、主イエスは洗礼を受けられたのでしょうか。イエスの洗礼には、どのような意味があったのでしょうか。そのような疑問が、わいてきたことはありませんか。 主イエスは、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられました。それは、ひとつの出来事でした。イエスが洗礼を受けたのは、悔い改めの必要があったからではありません。そうではなく、罪に倒れた私たちのところにかけよってくださり、イエスご自身も倒れた場に立って、私たちと共にいてくださり、一人ひとりを力づけてくださるためではないでしょうか。

このイエスに触れる人は、だれでも罪から立ち上がろうとする恵みがいただけるのです。主イエスは、私たちのために、へりくだって悔い改めの洗礼を受けられたのです。

主イエスの洗礼が事実であり、しかもイエスにとって大切な出来事であった、という視点で今日の三つの朗読を読み返してみると、イエスの洗礼は“キリスト”としての使命の出発点であったと理解できます。

イエスが罪びとの列に身を置かれたこと、私たちと共に生きてくださること、共にいてくださるイエスの心を 味わう一日としませんか。

主の洗礼を祝った後、典礼は年間に入ります。この日々を教会カレンダーと共に、毎日のみ言葉に触れながら豊かなものとしてください。

|

|

8.主の奉献

2月2日。祝日。年間の主日に優先して祝われます。

主の奉献の祝日は、イエスが生まれて40日後に、律法に従い、幼子イエスが両親に連れられてはじめてエルサレムに行き、神殿で神にささげられたことを記念します。

この祝日は、エルサレムでは5世紀に、ローマでは7世紀に祝われるようになりました。10世紀に西方典礼では、この祝日は「マリアの清めの祝日」として祝われてきました。1960年の典礼刷新で、東方教会の伝統にそって再び「主の奉献の祝日」となりました。

この日は、また「世界奉献生活の日」でもあります。共に祈りましょう。

第1朗読では、「マラキ書」が読まれます。「マラキ書」は、イスラエルが独立を失った捕囚(ほしゅう)以後の時代、紀元前5世紀の初頭に書かれました。エルサレム神殿完成後のエズラとネヘミヤの時代に、宗教儀礼の清浄化と律法遵守をイスラエルの民に訴えた言葉が「マラキ書」です。

神殿再建がもたらした興奮も消え、失望が民の心をむしばんでいた時に、預言者マラキが、祭司をはじめ民の心を神に立ち返らせようとして語った言葉が書かれています。民の不信に対する神からの答えは、「見よ、わたしは使者を送る。彼はわが前に道を備える。」です。神が「使者」を送って、神のために「道を備えさせる」のです。救いの日の訪れは近く、神殿を浄める方が来ると、マラキは約束するのです。その日、使者の来る日は、「誰が身を支えうるか。…誰が耐えうるか」という試練の日になります。マラキが、主が突如来られる日について、切迫した調子で語っているのに心がとまります。

この契約の使者とは、だれでしょう。 民の待望に神が最終的に答えられるのは、キリストご自身をとおしてなのです。

選択として読むことのできるヘブライ人への手紙は、手紙というよりも、かなり発展した原始教会の中で、キリスト教に改宗したヘブライ人にあてた説教、または神学論文と言われる書です。

ヘブライ人への手紙の冒頭には、あいさつはなく、「神は、かつて預言者たちによって、多くの形で、また多くのしかたで先祖に語られたが、この終わりの時代には、御子によってわたしたちに語られました」とはじまります。著者は、私たちの受けた啓示は旧約時代とつながっているものであると同時に、御子イエスによる啓示が 完全な啓示であることを示しています。

私たち人間が、恐れることはなんでしょうか。 天災、事故、貧乏、権力、火災…などいろいろあるでしょうが、その中で一番恐れられているのは、死ではないでしょうか。だれでも死の恐れから解放されたいと願います。この日朗読する箇所は、人間の根本的な願いに答えて、罪と死を滅ぼすために来られたキリストのみなぎる力が述べられています。

この日の福音の冒頭は、幼子イエスを連れたヨセフとマリアが、エルサレムに上京した事、しかもこの上京は、主の律法を満たすためであることが書かれています。イスラエルでは、律法により男の子を出産した女性は40日目に清めの式を行うことになっていました。また、人も家畜も初子はすべて神のもので、神に奉献することになっていました。このためにヨセフとマリアは、律法の規定を守り、清めの期間が終わると、初子をささげるためにエルサレムに行き、神殿で不思議な出会い、シメオンと、アンナとの出会いをしたのです。シメオンは神の救い(イエス)を腕に抱いて、まず神をほめたたえて歌い(29-32節)、そして両親を祝福して歌い(34-35節)ます。

シメオンが抱いたイエスは、「異邦人を照らす啓示の光」ですが、だれでも悟れるわけではありません。この光に背を向ける人にとってイエスは「反対を受けるしるし」、滅びの原因なのです。イエスの誕生によって開始された「今」こそ、私たち一人ひとりにとって決断の時なのです。

この日の福音は、またイエスを受け入れるイスラエルの共同体がはじめて登場しています。それは、主の律法を守って幼子をささげるヨセフとマリアを受け入れる共同体です。その出会いは神殿の中で、賛美をとおして行われます。

「教会の祈り」の寝る前の祈りでは、このシメオンが歌った祈りを祈ります。救いを待ち望んだ者が受けた恵み(イエス)の喜びを表現した祈り、神との交わりの祈りです。これはまた、アンナの祈りでもあったのです。

|

|

9.年間

「主の洗礼」を祝った後、典礼は年間に入ります。

年間とは、固有な特質を備えた諸節(たとえば、待降節、降誕節…など)を除いた週間です。その週間が1年の周期の中で34週あります。この週はキリストの神秘全体を追憶しますが、それを「年間」と呼びます。

年間は、1月6日直後の主日の次にくる月曜日にはじまり、四旬節前の火曜日まで続きます。(四旬節に入るといったん中断し、復活節の後に再開する。)その後、年間はあらためて、聖霊降臨の主日の次にくる月曜日にはじまり、待降節の第1主日前晩の前に完了します。

年間の典礼色は緑色です。

|

|

10.四旬節

四旬節は、灰の水曜日から始まり、聖木曜日の主の晩さんの夕べのミサの直前までです。

灰の水曜日をもって、典礼暦年(教会カレンダー)では、四旬節に入りますが、灰の水曜日は、図で示したとおり復活祭の前の日曜日を除く40日前になります(実質は、46日間)。

注)灰の水曜日 復活の主日の46日前の水曜日。典礼は、灰の水曜日から四旬節に入ります。イエスが宣教生活に入られる前に砂漠で40日間断食をされたことにならい、教会生活の伝統では断食、節制が行われてきました。聖書において40の数字は、試練(神の計画が実現するまでの準備の期間)の時を表します。

また、復活祭(イースター)は、クリスマスのように毎年同じ日ではなく、その年の春分の次の満月のすぐ後の日曜日。と定められています。3月22日~4月25日の期間を移動する、移動祝祭日です。

四旬節はもともと、洗礼の準備期間でした。復活徹夜祭に 新しく洗礼を受ける洗礼志願者の準備として、イエスが公生活のはじめに砂漠で40日断食をされたことにならい、40日の祈りと節制をする期間としてはじめられたものです。やがて、すでに洗礼を受けた人も洗礼を受けた時の志を もう一度新たにするために、全教会で行われるようになりました。

8世紀ころの教会では、もっぱら節制の期間と考えられていましたが、第2バチカン公会議は、洗礼準備期として再度取り上げ、四旬節に読まれる聖書朗読と典礼は、洗礼志願者の教育に向けたものにしました。四旬節は、キリストの死から復活への過越の神秘にあずかる信仰を確認する時なのです。

四旬節の典礼によって、洗礼志願者はキリスト教入信の初段階をとおして、すでに洗礼を受けた信徒は、洗礼の記念と償いの業をとおして、過越の神秘の祭儀にそなえます。カトリック教会は、四旬節の心を大切にしながら、この40日をすごすように勧めています。

四旬節における聖書朗読

四句節の聖書朗読は、次のように配分されています。

主日においての福音朗読は、第1主日と第2主日には主の試みと変容の記事が読まれ、しかも3つの共観福音書によって朗読されます。

続く3つの主日において、A年では、サマリアの婦人、生来の盲人、ラザロの復活についての福音が読まれます。これらの福音はキリスト教入信にとってとても重要です。そのため、洗礼志願者がいる場合には、B年とC年にも、それらを用いることができます。

通常、B年には十字架と復活によるキリストの未来の栄光についてのヨハネ福音書、C年には、回心についてのルカ福音書が用いられます。

第1朗読における旧約聖書の朗読は、四旬節固有のテーマのひとつである救いの歴史に関連しています。毎年、その歴史のおもな要点を含む一連の箇所が選ばれています。ですから、この時期には旧約聖書と親しむ機会にすることをお勧めします。

第2朗読では、福音朗読と旧約聖書の朗読にできるだけ呼応した使徒書が選ばれています。

四旬節の週日において

福音と旧約聖書からの朗読は、相互に関係のあるものが選ばれています。この季節のテーマにそった聖書朗読は、非常にゆたかなものとしてくれます。

第4週の月曜日以降においては、ヨハネ福音書の準継続朗読が行われ、四旬節の特徴にいっそうよくあった福音が朗読されます。その中で、サマリアの女性、生来の盲人、そしてラザロの復活についての朗読は、A年の主日に読まれているので、他の年には週日にも採用することができるように考慮されています。

聖書はいつも私たちを養ってくれますが、この時期に日々、典礼にそってみ言葉を読んでいくなら、毎日が非常に豊かなみ言葉に活かされた日々となるでしょう。同時に、四旬節に旧約聖書に親しむのを助ける本を読むことは、救いの歴史の展開について理解するのを助けます。

ラテン語のクワドラジェジマ(Quadragesima:四旬節)の40という日数の象徴的原型は、まさにこのイエスの40日の体験にあるのです。40という数は、旧約の時代からすでに象徴的な意味をもっていましたが、キリスト者はキリストの断食と祈りに倣いたいという思いから自然にキリスト者の中におこってきたものです。

キリスト教国でない日本では、四旬節のはじめである灰の水曜日と主の受難(聖金曜日)を、大斎(だいさい)・小斎(しょうさい)の日と定めています。大斎や小斎は、自分の心を神や人々にささげることのしるしです。四旬節にはことにその精神で生きたいものです。

洗礼の準備

回心と罪の償いという性格をもっています。教会は3世紀ごろから四旬節を洗礼準備の季節としてきました。この期間、洗礼志願者だけでなく、全教会の信徒たちが志願者たちのために祈り、また自分たちの洗礼の時を思い起こし、洗礼の約束を更新する準備をします。教会は、この期間を、なによりも主イエスの受難と死を思い起こし、救いの「時」の中心に向かって、回心と償いの期間として過ごします。この期間に、教会は、私たちの心が本当にどこに向かっているのかを問いかけ、自己中心から神と人々に向かう「心の転換」(回心)を呼びかけています。

今日行われる「灰の式」は、「土から出て土に帰っていく私たちが、四旬節の努めに励み、罪のゆるしを受けて新しいいのちを得、復活されたおん子の姿にあやかることができるように」願って、昨年枝の主日に祝福していただいた、棕櫚(しゅろ)やオリーブの枝を燃やした灰を司祭は一人ひとりの額にかける式も行われます。灰をうけた私たちは自分に頼るのではなく、回心を呼びかけておられる神に信頼して生きることができるように嘆願します。

注)なお、日本料理とされている「天ぷら」は、諸説ありますが、キリシタン時代(室町時代・戦国時代)にスペインやポルトガルの宣教師らによって伝えられた、四旬節に食する質素な食べ物(肉食を禁じ、代わりに野菜や魚に小麦粉で衣をつけて揚げた料理)である「テンプロ(tenplo、スペイン語)、テンペロ(tempero、ポルトガル語)」が"南蛮料理"として紹介され広がったとの説があります。

|

|

11.聖ヨセフ

3月19日。日曜日にあたる場合は3月20日。聖週間中にあたる場合は3月19日より前の可能な日(通常は3月18日)。祭日。

聖ヨセフの祝日が教会暦で祝われるようになったのは、10世紀の西方教会においてです。聖ヨセフへの崇敬は、聖母マリアと幼いイエスに対してのやさしい愛からです。

ミサの叙唱をみると、彼の使命が書かれています。義人聖ヨセフ(マタイ 1.19 参照)は、神の母おとめマリアの夫に選ばれ、誠実賢明なしもべとして聖家族を守り、イエス・キリストを養い育てたと。集会祈願では、「あなたは救いの神秘の夜明けに、聖ヨセフをキリストの忠実な守護者に立てられました」と祈ります。

聖マリアが「教会の母」、聖ヨセフを「教会の保護者」として祈ってきた伝統に従い、今日は聖ヨセフに、教会のために祈りましょう。パウロ家族の創立者アルベリオーネ神父は、当時の教会の伝統に従い、月の第1水曜日を聖ヨセフにささげ、特別に彼に祈ってきました。会員に愛され今も大切にされている祈りをご一緒に祈られませんか。

第1朗読は、サムエル記下のナタンの預言からです。ダビデは自分が家に住みながら、主が天幕におられることを思い、主のために神殿を建てたいと思いナタンに相談します。はじめナタンはこれに同意したのですが、主はこの計画をとどめるようにとダビデに告げることを命じられます。それが今日の朗読になっています。

ダビデの「子孫に跡を継がせ、その王国を揺るぎないものとする」と主は約束されます。「この者がわたしの名のために家を建てる」とも言われます。

「わたしは彼の父となり、彼はわたしの子となる」と14節にありますが、ダビデの血をひく王に対して、主が父と子の関係をもつと言われていますが、この父と子の関係は新約においてダビデの子イエスに適応されています。

第2朗読は、ローマの信徒への手紙4章、神の約束とアブラハムの信仰について読まれます。「神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせる」約束です。神の約束は、アブラハムの信仰ゆえに成就されました。この成就は神の寛大な恵みによるものです。神の約束は、神の無償の恵みとアブラハムの信仰、神はまさにそのようなお方であるという確信にかかっています。聖ヨセフの祝日にこの箇所が読まれるのは、「彼は希望するすべもなかったときに、なおも望みを抱いて、信じ…多くの民の父となりました」という、まさに聖ヨセフの信仰を考察すると理にかなったことと言えます。

この日の福音は、マタイによる福音書からです。選択としてルカ福音書2章41~51aを読むこともできますが、ここではマタイ福音書にそって考察したいと思います。

「母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に、聖霊によって身ごもっていることが明らかになった」と聖書は述べます。ヨセフは、当時のイスラエルの社会で、認められた離婚をしようと決心しますが、彼は主の天使が夢で語った言葉によって思いとどまり、生まれる子をダビデ家の者として受け入れることをもう一度決心します。

神の子であり、人の子であるイエスを信じたのは、マリアを受け入れたヨセフが最初でした。聖ヨセフについては、福音書がにわずかに伝えられているだけですが、このわずかなことが多くのことを私たちに語ってくれているとは思われませんか。彼の言葉は聖書には何も残されておらず、彼は沈黙の聖人としてまた「天の父の温順な道具として、イエスの誕生と幼年期のすべてを取り計らい、また、イエスを、人びとのためのいけにえ、祭司、師とするために養育された」聖人として、特別に教会という家族のために祈る日としましょう。

|

|

12.神のお告げ

3月25日。日曜日にあたる場合は3月26日。聖週間中にあたる場合は復活節第2月曜日。祭日。

この日は、キリストと聖なる乙女マリアとともに祝う日です。マリアの子となったみ言葉と共に神の母となったおとめマリアとが同時に祝われる日です。この祭日は、東方教会を起源として“聖母の祝日”とされていましたが、ローマ典礼暦の改正のときに、キリストがおとめマリアの胎内に宿ったことを記念するために、主キリストの祭日として祝われるようになりました。

今日は、世に入るときに父に従順されたキリストと、信仰をもってみ言葉を受け、胎内にキリストを宿された母マリアとを、かわるがわるながめ祈ります。

今日の典礼の豊かさの中で、人となったみことば、世の救いのために「なれかし、お言葉どおり、この身に成りますように」と言われたマリアをたたえます。

四旬節に祝うこのお告げの祭日に、私たちが永遠の喜びにいたることができるように、キリストの復活をとおして救われるようにと神に祈ります。

第1朗読では、イザヤ書の有名な「あなたたちにしるしを与えられる。見よ、おとめが身ごもって、男の子を産み その名をインマヌエルと呼ぶ。」という箇所が読まれます。

救い主はダビデ家に属しおとめから生まれ、その子はインマヌエルと呼ばれます。インマヌエルとは、神が私たちとともにおられるという意味です。

この預言が行われた紀元前8世紀ころ、南のユダ王国は反アッシリア連合軍の進入を受け、全国は恐怖にさらされ、かつてなかったほどの大混乱に陥っていました。この状況は今の世界と共通点があるのかもしれません。ユダの王アハズに神は信頼を求めて語りかけ、勝利のしるし、「インマヌエル」の誕生を告げます。

第1朗読は、イザヤの力強い言葉で終わります。「神のみを畏れよ」と。その理由は「神が我らと共におられる(インマヌエル)のだから」です。この預言が行われた時代背景を学ぶと共に、今日の祭日に「見よ、おとめが身ごもって、男の子を産む」という預言が読まれ、教会がこの聖書をキリストの光にあててみてきたことをも大事にすることは、非常に意味あることです。

第2朗読は、ヘブライ人への手紙から読まれます。「キリストは世に来られたときに、次のように言われた」と詩編40章7~8節が引用されています。

キリスト前の一切の犠牲がなしえなかったことが、キリストの奉献によって実現したことが述べられています。御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が献げられたことにより、わたしたちは聖なる者とされたのです。マリアの最初の従順、キリストの御父である神への従順こそ、世を救い、教会の時代の到来を告げます。マリアへのお告げは、キリストと共に教会の誕生をも予告します。

御覧ください。わたしは来ました。聖書の巻物にわたしについて書いてあるとおり、神よ、御心を行うために。詩編を祈るキリストの祈りをゆっくりかみしめ、私たちの中に招き入れましょう。

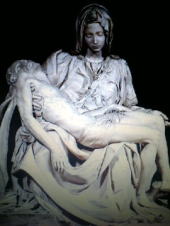

福音は、ルカの書が記すマリアへの神のお告げの場面です。教会の歴史の中で、この場面のように多くの人から描かれたものは他にないのではないでしょうか。ルカ福音が天使を通じて伝えるメッセージは、30~33節、35節と2部に分かれています。最初の部分は、サムエル記下7章に書き記されているダビデ契約と似ています。

主はあなたに告げる……あなたの身から出る子孫に跡を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者がわたしの名のために家を建て、わたしは彼の王国の王座をとこしえに堅く据える。わたしは彼の父となり、彼はわたしの子となる。

この箇所と同時に、イザヤ書9章6節~も一緒に読んでいくといいでしょう。

上記が旧約聖書的に書いているのに比べると、第2の部分は、ルカ固有の考え方を示しています。

聖霊があなたに降り、いと高き方の力があなたを包む。 だから、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。「聖霊」という言葉をルカは福音書の中で頻繁に使います。「あなたを包む」、「聖なる者」という言葉も、ルカ的な言葉です。ルカは、聖霊がイエスの活動の源であることを大切にしています。このことは、使徒言行録の冒頭をみてみるとよくわかります。ルカは、イエスの誕生のはじめと教会の誕生のはじめを関係づけて描写しているようです。イエスが、旧約時代に約束されていた救いの歴史を完成させるダビドの子であると共に、新しい時代を開く霊に満たされた神の子であることを述べています。

アルベリオーネ神父は、こう言っています。

お告げは偉大な啓示であった。この出来事からどれほど多くのことが学びとれることか。マリアはすべてを見、思いめぐらしておられた。マリアは二重のお告げを受けた。イエス・キリストに対する神的母性を告げる大天使ガブリエルのお告げと、教会というキリストのからだに対する普遍的母性を告げる、十字架上のイエス・キリストのお告げである。<この貧しく尊大な世に、イエス・キリストという富よりも偉大な富を与えることは、だれもできない。マリアは、イエス・キリストにおける恵みを世に与え、世紀にわたってこれを提供し続ける。恩寵(おんちょう)の普遍的仲介者であり、この聖務においてこそ、わたしたちの母である。世界は道、真理また生命であるイエス・キリストが必要なのだ。

この日を祈るには、観想の姿勢、信仰の心が求められるでしょう。

|

|

13.受難の主日(枝の主日)

復活の主日の1週間前の日曜日。この日から「聖週間」に入る。

聖週間 受難の主日(枝の主日)から「復活の主日・復活の聖なる徹夜祭」の直前までの期間。

西暦400年ごろ一人のシスター(修道女)が書いた「エテリアの聖地巡礼記」という記録が、近年になって知られるようになりました。それは、そのころのエルサレムにおける教会の典礼、ことに四旬節、聖週間、復活節の典礼について詳しく伝えています。

現在「受難の主日」とよばれている主日は、「枝の主日」ともよばれていました。エルサレムにおける枝の行列は、受難の主日のミサの後に行われていたと巡礼記はつづっていますが、現在の典礼では、開祭の部で行われます。

イエスのエルサレム入城は決定的な受難の道に入ったことを意味し、この時からイエスの歩みは一直線に十字架に向かいます。ですから、今日という日は、エルサレム入城にはじまるキリストの受難が、復活の栄光に至る道であることを思い起こす日です。

キリスト者は、オリーブ山の教会に集まり、司教を中心に大人も子どもも手に棕櫚(しゅろ)やオリーブの枝をもって「神の名によって来られた方に賛美」と、詩編や賛美歌を歌いながら行列をし、エルサレムの町に入り、聖墳墓教会(イエスが十字架につけられて死に、埋葬され、復活されたといわれるゴルゴダの丘にある教会)まで行きました。

このエルサレムの枝の行列にならい、教会は毎年、主イエスのエルサレム入城を記念します。そして、この日から教会の典礼の頂点である「聖週間」とよばれる週に入ります。かつて、この日に使用するオリーブの小枝や棕櫚(しゅろ)の葉(手に入らない場合には、その他の常緑樹の枝)は、信徒が自分で準備して来て、祝福をいただき、それを家にもって帰り、この日を記憶するようにしていましたが、住宅事情などから自分で準備するのが大変なので、現在では教会で準備するようになりました。

主のエルサレム入城では、「ダビデの子にホサナ。主の名によって来られる方に、祝福があるように。いと高きところにホサナ」と、イエスがエルサレムに入った時に、感極まる叫びが人々から上がりました。しかし、このエルサレム入城は、イエスの受難の序曲でもあったのです。司祭は枝をもった会衆を祝福し、入城の福音(今年はルカによる福音書)が朗読され、行列(あるいは、入堂)がはじまります。いよいよ一年の教会カレンダーの頂点「主の過ぎ越しの3日間」が、近づいてきます。

注)「ホサンナ」ホサナ(ラテン語: osanna, hosanna、英語: hosanna)は、ヘブライ語(הושענא)で「どうか、救ってください」を意味する ホーシーアー・ナー(hoshia na)の短縮形 ホーシャ・ナー(hosha na)のギリシャ語音写に由来し、キリスト教において元来の意味が失われて歓呼の叫び、または神を称讃する言葉となった。アーメン、ハレルヤ(アレルヤ)などと共に、キリスト教の公的礼拝で使用されるヘブライ語の一つとなっている。

なお、ラテン語では「オザンナ」もしくは「オサンナ」と発音する。日本のカトリック教会では公的礼拝において「ホザンナ」を、日本正教会では「オサンナ」を使用している。

今日の第1朗読は、有名な「主のしもべ」の第3の歌です。

第2イザヤと呼ばれるイザヤ書の40~55章は、捕囚時代(紀元前6世紀)の預言で、そこには4つの「主のしもべの歌」と呼ばれるものが収められています。今日の朗読は、その中の第3のものです。「主のしもべの歌」は、聖週間の間に、月曜日に第1の歌、火曜日に第2の歌、水曜日に第3の歌、聖金曜日に第4の歌と朗読されていきます。

神の言葉を受け、それを伝えたために迫害を受けた主のしもべ。この主のしもべはだれのことかについては、イスラエルの民全体の運命を指すとか、または将来現れるメシアの姿としてとらえられてきました。主の召命を受け、人類の罪を背負って苦難を受けたしもべの姿は、キリストの姿に他ならないと、初代教会から大切に思われてきました。ですから、福音書記者は、人々は「イエスの顔に唾(つば)を吐きかけ、こぶしで殴り、ある者は平手で打ちながら…」(67節)と、イエスの受けた侮辱を記しているのです。

第2朗読では、「キリストの賛歌」であるフィリピの信徒への手紙 2章6~11節が読まれます。このキリストの賛歌は、聖週間の間度々登場します。キリストの卑下と死にいたるまでの従順、それに続く高挙(こうきょ)を歌う点で、受難と復活神秘の神髄を示しているからです。

キリストの地上での生活は、しもべの姿、つまり仕える者、神と人々に奉仕する姿で要約されます。人々が救い主(メシア)に抱くイメージと、イエスの生涯にはあまりにもギャップがありました。そこにこそ、神の神秘が秘められているという感動が、このキリストの賛歌の根底に流れています。これは、教会の信仰の基調を奏でている賛歌であり、それを使徒聖パウロが記したのです。

毎年、今日のミサにおいて、主の受難の朗読が行われます。主の受難は、初代教会において重要な意義をもっていました。受難の朗読は、古くから聖金曜日に行われていました。福音書の中で受難に関する叙述は、キリスト伝の中心的なものです。四福音書のすべてに受難の叙述があります。

A年には、マタイによる主イエス・キリストの受難(26.14~27.66)、B年には、マルコによる主イエス・キリストの受難(15.1~39)、C年には、ルカによる主イエス・キリストの受難(23・1~49)が読まれます。それぞれを比較しながら読んでみると、福音書によって受難物語の主眼点の違いが見られます。

マタイによる主イエス・キリストの受難では、イエスと弟子たちの結びつきが強調されています。マルコ福音書は、受難の出来事を何も飾らずに、起こったとおりに記述しています。C年に読まれるルカ福音書では、出来事を正確に描写すると同時にイエスの人となりに重点をおいて描いています。

|

|

14.聖なる過越の3日間

週の最初の日が「主の日」と呼ばれ、キリストの復活を祝う根源の祝日として、一週間の中心であるように、キリストの受難と復活を記念する聖なる過越の三日間は典礼暦年の頂点となっています。この三日間(「聖木曜日・主の晩さんの夕べのミサ」にはじまり、復活の主日の晩の祈りで終わる3日間。)は、十字架につけられ、葬られ、復活されたキリストの「聖なる三日間」であり、それは「主の晩さんの夕べのミサ」から始って、復活主日の晩の祈りまでの全過程をさし、受難と十字架を通して、死から生命へ移られるキリストの過越の神秘を祝う三日間です。

主の晩さんの夕べのミサ

キリストが聖体、ミサ聖祭、司祭職の秘跡を制定した最後の晩さんの記念を行います。ミサの中では任意の洗足式と聖体安置式があり、具体的な神の愛としての聖体と兄弟愛を思い起こさせます。

主の受難

キリストの御受難御死去の記念日です。キリストの死を黙想するとともに、十字架の勝利を賛美するために十字架の顕示の後に、十字架の礼拝式が行われます。

なお聖金曜日と聖土曜日は主がご死去し、墓に安置された日であるという古来の伝統に基づき、この両日にミサは行われません。

復活の聖なる徹夜祭

古来の伝統に基づき、今夜は神のために守る徹夜とされています。参列者はあかりをともして主の帰りを待つことをあらわすために「光の祭儀」(第一部)があり、それに続いて聖なる教会は、神が始めからご自分の民のために行われた偉大なわざをしのびつつ、また神のことばと約束に信頼しつつ徹夜を行い(第二部、「ことばの祭儀」)、やがて復活の日が近づき、洗礼によって生まれた新しい教会の成員(第三部、「洗礼式」)とともに、主が死と復活を通して私たちのために準備された食卓に招かれる「感謝の典礼」(第四部)が行われます。

(1)「主の晩餐の夕べのミサ」(第1日目)

聖なる過ぎ越しの3日間の第1日目が、聖木曜日です。この日、午前中は各司教座聖堂において「聖香油のミサ」があります。司教は司祭団と共同司式のミサを行い、その中で司祭団は司教の前で司祭叙階の日の“司祭の約束”を更新します。

「キリスト」とは、油注がれた者という意味です。旧約聖書では、王、祭司、預言者が注油を受けていました。イエス・キリストは新約の唯一の大司祭、預言者、王として、油注がれた者=キリストとよばれます。私たちも洗礼、堅信のときに、聖香油を受けます。また、司祭が叙階されるときにも用いられます。

このミサで、洗礼志願者の油、病者の油が祝福されます。このミサで読まれる朗読は、第1朗読:イザヤ 61章1~3a、6a、8b~9節、第2朗読:黙示録 1章5~8節、福音朗読;ルカによる福音 4章16~21節です。

木曜日の日没後に「聖木曜日・主の晩さんの夕べのミサ」が祝われます。

「主の晩餐の夕べのミサ」は、最後の晩餐を直接記念するものとして、必ず夕方に行われます。主の晩餐を木曜日に祝った最初の記録は、4世紀後半です。

古代エルサレムでは、このミサが終わると、一同、家に帰って食事をすませてから、今度はオリーブ山に集まり、真夜中になると、主が捕らえられた場所へ移り、そこで聖書の記事を読み、主の受難を思い起こして泣いたと伝えられています。聖地エルサレムでは、その日、そのときにふさわしい聖書の箇所を朗読するだけではなく、そのとき そのことが行われた場所に集まることができたのです。今でも聖週間には、聖地エルサレムにたくさんの巡礼者が訪れ、あのイエスの出来事を再現しながら過ごしています。

第1朗読では、出エジプト記12章が読まれます。この箇所は、ユダヤ教最大の祝日、過越祭の行い方について述べられているモーセの言葉です。今日読まれる箇所とその後21~23節に記されている儀式は、旧約聖書にいろいろと書かれている過越祭のうち、最古の形を反映したものということです。モーセは、イスラエル全会衆にこの祝日の儀式と意味を説明するように、神からのいのちを受けます。

厳密な意味でのイスラエルの歴史は、出エジプトの時点からはじまるわけです。イスラエルの宗教暦は、過越祭を祝うことが新年の第1月となります。この月は “アビブの月”と呼ばれ、“穂の月”の意で捕囚後は“ニサンの月”と呼ばれました。この月の14日の夜にこの祭りが祝われました。

式の次第は、その夜、家畜の群れに神の祝福がくだるように、いけにえの動物には傷のない雄の羊かやぎが選ばれ、当歳の動物が主にささげられました。その血は、神の保護のしるしとして家の戸口に塗られ、一家族全員がその肉を旅のいでたちで、種なしパンと苦菜と一緒に急いで食べるのです。この式が主の過ぎ越しであると言われます。過越祭は、モーセの時代やエジプト脱出以前にさかのぼると言われますが、この祭りに決定的意義を与えたのは、エジプト脱出の出来事です。

この過越祭の出来事は、「主の過越」のかたどり(Ⅰコリ 5.7 参照)として新しい意義をおび、キリストの血によって、罪と死の束縛から解放される真の過ぎ越しの小羊として、十字架上のキリストのいけにえを意味するのです。

第2朗読では、使徒パウロのコリントの手紙から読まれます。この日の朗読は、「わたし自身、主から受けたものです」とはじまります。つまり、主キリスト自身に由来していると言います。

聖体祭儀制定については新約聖書に四つの記述があります。コリントの手紙は4福音書よりも早く書かれたものなので、今日の朗読で読むイエスの言葉の記録としてはもっとも古いものと言えます。また、教会の聖体制定の儀式の正当な理由もここに見いだすことができます。その意味でも今日読まれるために最もふさわしい聖書と言えるでしょう。

「わたしの記念としてこのように行いなさい」とのキリストの命令を、パンと葡萄酒の両方で繰り返しているのは、パウロのみです。聖体の儀式は、「新しい契約」と書かれているように、神と人との古い契約は、律法に基づくものでしたが、「新しい契約」は、イエス・キリストの血によって立てられたものです。パウロは、キリスト者共同体における聖体祭儀の深い意味をはっきりと述べています。つまり、彼によると、聖体祭儀は、私たちの罪をあがなったキリストの死と終末における栄光に輝く主の来臨という過去と未来の両方に関わっていると言います。ですから、ふさわしい状態で「主のパン」を食べ、「主の杯」を飲む必要があるのです。

主の晩餐の夕べのミサでは、ヨハネ福音書による最後の晩餐の最初の部分が読まれます。その箇所は、イエスが受難と復活によって栄光の主になったことを語る「栄光の書」の導入になっている箇所です。

ヨハネにとって、最後の晩餐から十字架の死にいたるまでの場面は、イエスの弟子に対する愛のあらわれからはじまり、その完成までのことを述べたものです。御父のもとに移るときがきたことを知ったイエスは、群衆を離れ、静かに弟子たちと共に最後の晩さんのときを過ごされます。イエスは、この世から父のもとへ移る御自分のときが来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。「愛する」「この上なく(限りなく、終わりなく)愛された」、非常に心に響く言葉として中に入ってきます。十字架を前にしてイエスが、ますます愛高まったさまが描かれています。

イエスは愛のきわみをあかすために、弟子たちの前にひざまずき、彼らの足を洗います。イエスの時代、洗足はしもべの仕事でした。イエスが弟子たちの足を洗われることにより、イエスが彼らのために仕える者、命を与える者になったのです。この洗足(せんそく)式もヨハネの文脈で見るなら、洗足式はイエスの福音宣教の結び、その奉仕の最高のあらわれ、愛のきわみです。イエスの使命の本質を示すものなのです。

この日、教会では「洗足式」が行われますが、これは、4世紀ころ西方の教会で、洗礼式との関係ではじまったものです。また、人を受け入れる、愛のおきての実践として、修道院で客を迎える儀式としても行われていました。今日は、この福音を何回も読みながら、心に一言ひとことを入れながら、イエスの言葉を観想する日としたいと思います。

このイエスの思いが世界中の人々の心の中にまでしみ通り、親しく交わる世界の訪れを祈りたいものです。「聖体こそ交わりを造り出し、交わりをはぐくみます」(教皇ヨハネ・パウロ2世)。この教会の交わりを深めていくのは、私たち信徒一人ひとりのつとめなのです。キリストが聖体、ミサ聖祭、司祭職の秘跡を制定した最後の晩さんの記念を行います。ミサの中では任意の洗足式と聖体安置式があり、具体的な神の愛としての聖体と兄弟愛を思い起こさせます。聖体拝領後、前もって準備された聖体安置所に行列をもって聖体を運びます。この安置された聖体の前で礼拝をすることが勧められています。

(2)「聖金曜日・主の受難の祭儀」

聖なる過ぎ越しの3日間の第2日目が、聖金曜日です。

注) 金曜日の日中に「聖金曜日・主の受難の祭儀」が行われる。「聖金曜日・主の受難の祭儀」は金曜日の午後3時ころを目安に行われるが、信徒の便宜に配慮して金曜日の夜に行う教会も多い。

古代エルサレムでは、聖木曜日の夜、オリーブ山に集まって主の受難をしのび、そのままそこで祈りあかした人々が多くいました。一同は明け方になって町に帰り、カルワリオの丘に建てられた十字架堂に集まり、キリストの受難の朗読の中の、ピラトから尋問されるところまでを聞いたのです。その後、昼までは十字架の遺物の崇敬を行いました。正午から3時までは、その日に適した聖書の朗読に耳を傾け、さらに元気な人はその夜も復活堂に集まり、主の復活に希望をもって祈ったと伝えられています。

教会の伝統の中では、イエスが死刑の宣告を受け、十字架を担ってゴルゴタの丘へ向かい、死んで墓に葬られるまでの出来事を「十字架の道行き」という祈りで祈っています。歴代の教皇は、聖金曜日に、ローマのコロセウムでご自身で十字架を担い、この十字架の祈りを行われます。一定の祈りの形式のもとに、キリストの受難の場面場面に留まりながら祈り、イエスの苦しみを黙想する「十字架の道行き」の祈りは、カトリック教会の伝統的な美しい祈りの一つです。この機会に「十字架の道行き」の祈りを祈ってみませんか。 この日の典礼は、このようなエルサレムの習慣からから発展したものです。しかし、キリストの受難と死を、単に時間の流れにそって再現するのではありません。むしろ、人類への救いの歴史全体における意義を思い起こし、復活への希望をもって主の十字架の勝利を賛美するものになっています。

十字架は、二つのことを語っています。人間は本来なにものであったのか、つまり、罪、のろい、わざわい、みじめさそのものであったこと。同時に、ご自分の子をおしまずに与えられた神の愛。イエスの死において、罪の秘義とその罪をゆるす愛の秘義とが示されています。

ことばの典礼は全教会、全人類のための荘厳な共同祈願で結ばれています。古代の伝統に従い、教会は聖金曜日と聖土曜日にはミサを行いません。

聖金曜日はなるべく午後3時ころに行います。この祭儀は、ことばの典礼、十字架の崇敬、聖体拝領の3部からなっています。通常のように祭壇布をかけず、ろうそくもおかず、入祭の歌も歌いません。ここにキリストの死のかたどりをみます。司式者は祭壇につくと、床にひざまずくか、伏すかし、沈黙の後に集会祈願にはいります。

主の受難の金曜日の典礼行為は、イザヤ書で主のしもべとして告げ知らされた(イザヤ 52.13~53.12)、キリストがただ1度ご自身をささげたことにより、救いを成就したことが述べられた(ヘブライ 4.14~16, 5.7~9)キリストの受難と復活をたたえる古いキリスト賛歌(フィリピ 2.8~9)自らを父に奉献して実際に唯一の祭司となられた方の受難が(ヨハネ 18.1~19,42)が、読まれるときに頂点に達します。

キリストの受難と死は過ぎ越しの途上の出来事なので、「主の過ぎ越し」を記念するミサは伝統的に行いません。しかし、昨日の「主の晩餐(ばんさん)の夕べ」で聖別されたご聖体をいただき、キリストとの一致のうちに、復活への希望を新たにします。

主の受難の金曜日には、過ぎ越しの聖なる断食が行われます。

この日は、聖地のために献金をします。1887年、教皇レオ13世は、聖地のための献金を全小教区に命じました。この日、全世界の教会から集められる献金は、イスラエル、ヨルダン、キプロス、パレスチナ自治区内にある数多くの巡礼所、聖堂などの維持管理や、聖地の貧しい人々のためなどに使われています。

(3)「復活の聖なる徹夜祭主の晩餐の夕べのミサ」(復活徹夜祭 聖土曜日 第3日目)

カトリック教会は、聖土曜日には、主の墓のもとにとどまって、主の受難と復活をしのび、祭壇の飾りを取り除き、ミサもささげません。キリストが墓に葬られたあとの大安息日として、エルサレムでは、一日中復活徹夜祭の準備をしました。この夜は、神のために徹夜をする日とされ、キリスト者はあかりをともして主の帰りを待ち、ともに復活の宴にあずかって主の食卓に招かれるのです。この復活徹夜祭の中で、キリスト教入信式(洗礼、堅信、聖体)が行われていたことが2世紀ころに書かれた書から知られています。

キリスト教の最大の祭りは、クリスマスではなく、復活祭です。復活徹夜祭は、一年の典礼のうち、最も盛大で、中心的な祭儀です。

復活徹夜祭は、はじめユダヤ人の伝統に従い、週の何曜日になっても、春の満月の日に祝っていました。後に、ローマの教会とそれに続くすべての教会は、キリストの復活を第一にして、春分の満月に続く第1の日曜日に、「主の日」を祝いました。

「祝い」は、断食の日にはじまり、日が落ちてから、信徒は祈って夜を過ごすために集まりました。徹夜のはじめに、ユダヤ人の伝統に従ってランプをともしました。それは、大いなる夜の集いであり、聖アウグスチヌスは、「あらゆる徹夜の母(すべての徹夜の中でもっとも荘厳である)」と呼び、もっとも意義ある徹夜として、主の復活を目覚めて祈りながら待つようにとすすめています。「あなた方は、集まって眠ってはいけない。あなた方は、一晩中祈りと涙で徹夜を守りなさい。」

聖書の朗読は、復活の神秘に関係があるものが選ばれています。出エジプト記の過ぎ越しの小羊の記事(ローマでは、預言者ホセアの書)が読まれ、鶏鳴が新しい日、祝祭の日、喜びの日を告げます。そして、断食が終わっていました。

私たちが今夜行う式は、旧約の時代から守り続けられ、死んで復活された主キリストに向けられています。このことを思うとき、私たちは、よりいっそう徹夜祭の儀式の意味を理解できるでしょう。

復活徹夜祭の典礼は、4つの部分からなりたっています。

1.光の祭儀

復活徹夜祭の一つの主役は火であり、光です。復活されたキリストのシンボルであるローソクの祝福と、光の行列があり、復活賛歌が歌われます。一同は、聖堂の外に準備された火のそばに集まり、司祭は火を祝福します。その後、この火で司祭は復活ローソクに火をともし、「キリストの光」と歌いながら暗闇の中を進みます。

キリストこそ、「この世を照らす真の光」であり、私たちはキリストの復活によって、闇から救いだされて「光の子」とされたことをあらわします。光は神の存在のしるし、神の力や恵みをあらわすしるしとして聖書にたびたび登場します。ですから、復活徹夜祭に光の祭儀が行われるのは、キリストの復活のしるしです。

朗読台のそばにあるローソク台に復活ローソクをたて、「声高らかに喜び歌え」と、「復活賛歌」が歌われます。そして、ことばの祭儀へと移っていきます。

2.ことばの祭儀

救いの歴史をあらわす旧約聖書から7つの朗読、使徒の手紙、福音が朗読され、神の救いのことばと約束に信頼しつつ復活を待ちます。神がこの世のはじめから、いつも私たちの救いを望んでおられたことを語る救いの歴史を旧約聖書から朗読します。

1)創世記:世界の創造、

2)創世記:アブラハムの犠牲、

3)出エジプト記:イスラエルの民の紅海の渡り、

4)イザヤ書:新しい契約と新しいエルサレム、

5)イザヤ書:救いをもたらす水と神のご意志を果たすことば、

6)バルク書:知恵とその輝き、

7)エゼキエル書:新しい心

この朗読が終ると、新約聖書の中から、「主の復活にあずかる洗礼」の意味をのべる“ローマの信徒への手紙”が朗読されます。その後、「キリストは復活された」と述べる福音書が朗読されますが、今年は“マルコ福音書”が読まれます。そして、洗礼の部に移行していきます。

3.洗礼の典礼

初代教会からこの日に洗礼が行われてきましたが、洗礼の儀で、洗礼式が行われます。洗礼を受ける人がいないときには、参加者が洗礼の約束と更新をします。この日のためにずっと準備し、四旬節を励んできた洗礼志願者が、いよいよ教会共同体のメンバーとなる洗礼式です。洗礼は単に個人的な出来事ではなく、教会共同体へ入るわけですから、洗礼の儀では、まず洗礼志願者の紹介があります。

そして、諸聖人の取り次ぎを願う連願(れんがん)、水の祝福、信仰宣言、洗礼、堅信が行われ、信徒一同は洗礼の約束を更新します。

4.感謝の典礼:

新しく洗礼を受けた人たちとともに、感謝の典礼に入ります。ここで、主が死と復活をとおして私たちに準備された食卓に招かれます。この祝いをとおして、教会共同体はキリストの復活にあずかり、新たにされるのです。週の最初の日が「主の日」と呼ばれ、キリストの復活を祝う根源の祝日として、一週間の中心であるように、キリストの受難と復活を記念する聖なる過越の三日間は典礼暦年の頂点となっています。この三日間(「聖木曜日・主の晩さんの夕べのミサ」にはじまり、復活の主日の晩の祈りで終わる3日間。)は、十字架につけられ、葬られ、復活されたキリストの「聖なる三日間」であり、それは「主の晩さんの夕べのミサ」から始って、復活主日の晩の祈りまでの全過程をさし、受難と十字架を通して、死から生命へ移られるキリストの過越の神秘を祝う三日間です。

|

|

15.「復活の主日」(復活祭)

注) イースターは、イエス・キリストの復活を記念する復活祭のことです。

そして、教会で最も古い祝日です。イースター(Easter)という言葉の由来は、アングロ・サクソン民族の、厳しい冬が終わり、あたたかな光の中、いのちが芽生える春を祝う「春の祭り」です。この祭り、あるいは春の女神の名前は、OSTARAとか、OSTERA、EOSTOREと呼ばれていました。ドイツ語でOsternとなって、英語ではイースター(Easter)となりました。キリストの復活祭が、春に祝われることから“イースター”と呼ばれるようになりました。フランス語のパーク、イタリアやスペイン、スウェーデンなどで使われるギリシャ語のパスカは、ユダヤのペサハからきています。これは、「過ぎ越し」の、ギリシャ・ラテン語化されたものです。また、ラテン語のパスカ(Pascha)の語源は、ヘブライ語の一種でイエスが使われたといわれるアラム語の “Pesach”です。

カトリック教会では、復活前日の土曜日の日没以後に、復活徹夜祭が行われます。祝福された大きな復活のローソクに火を灯すことからはじまります。そして、復活を祝う期間は、聖霊降臨の主日まで、50日間続きます。キリスト教の最大の祭りは、クリスマスではなくこの復活祭なのです。

このように決められたのは、325年のニケア公会議においてです。それより以前は、ユダヤ教の、過ぎ越しの祭りとともに祝われてきました。イエスが最後の晩餐(ばんさん)を行ったのが、過ぎ越しの祭りのときであったことからこのときに祝われてきたと思われます。西方教会は、グレゴリオ暦を使っていますが、非西方教会(たとえば、ギリシャ、ロシア教会など)では、ユリウス暦を用いていますので、カトリック教会とは違った日に復活祭を祝います。

「復活の主日・復活の聖なる徹夜祭」が祝われ(ただし多くの教会では土曜日の晩に前倒しされている)、日曜日の夜明け後に「復活の主日・日中のミサ」が祝われ、日没前の晩の祈りで終わります。また、主の復活の8日間は、復活の主日から次の復活節第二主日(神のいつくしみの主日)までの8日間で、すべて祭日です。

復活の主日の朝は、何よりも復活した主を思うときです。朝早くからマリア・マグダレナは動き、走っています。あの方のことが気になってたまらないからです。復活の喜びのメッセージは、女性によってもたらされました。その足取りは、はやる心をおさえきれず、小走りになっていました。この日からはじまる「復活節」の間、弟子たちが復活の主と出会った記事が読まれていきます。

私たち一人ひとりは、この偉大な出来事を宣べ伝えるために派遣されています。

初代教会から日曜日は「主の日」と呼ばれ、大切にされてきました。日曜日は、1年中「主の日」と呼ばれ、毎週主の復活を記念しますが、復活の主日はこの主日の頂点、祝日中の祝日です。キリストの復活こそ、私たちの信仰の源であり、この出来事は福音書によると、週のはじめの日、つまり日曜日におこったとされています。この日曜日については、教皇ヨハネ・パウロ2世が書かれた『使徒的書簡 主の日』についてお読みになることをお勧めいたします。この上ない日曜日についていろいろの視点で深めることができます。

この日の朗読箇所は、古代から用いられてきた伝統的な箇所です。毎年、同じところが読まれます(ただ第2朗読は、コロサイ、または、コリント1から選択することができます)。

復活節の第1朗読は、ABC年ともに「使徒言行録」から読まれます。10章から、テーマは証人としての使徒です。

証人とはギリシャ世界において、見聞きしたことを法廷などで正式に証しする人、また自分の確信を宣言する人を言います。ペトロが、天井の幻と聖霊によって勧められ、カイザリアの「イタリア隊」と呼ばれる部隊の百人隊長コルネリウスの家で福音を告げた説教からです。彼は、イエスの生涯、受難とくに復活を直接体験した出来事として証言します。しかもその意義や救いの歴史の中での位置をも確信をもって証言します。

ペトロは、イエスが、

・ヨハネから洗礼を授かり、聖霊により油注がれた者となったこと

・十字架につけられて殺されたこと

・弟子たちは復活したイエスと共に食事をしたこと

を紹介し、また、

・イエスは全人類の審判者として定められていること、

・聖書(旧約聖書)に預言されたとおり、罪のゆるしを与える方であること

を証ししています。

初代教会が聖霊に導かれて歩み、その中で力強くイエスを証しする弟子たちの姿を味わっていきたいと思います。

第2朗読は、コリントの信徒への手紙1、または、コロサイの信徒への手紙から選択することができます。パウロは、コリントの信徒の手紙で、キリストの死と復活の出来事を、「出エジプト記」12章に記されている、救いの出来事と種なしパンの祭りとに関連づけて書いています。キリストの過ぎ越しのいけにえは、旧約のそれとくらべてはるかにまさる新しい出来事であることを述べます。キリストは私たちの「過越の小羊」として屠られたので、「純粋で真実のパンで過越祭を祝おう」と言っています

コロサイの信徒の手紙では、私たちは洗礼によってキリストの復活に与ることができたこと、そこで、キリストによって新しい命に生きるキリスト者の新しい行き方を述べています。私たちの命はキリストと共に神のうちに隠されていること、キリストが現れるときには、キリストと共に私たちの命も現れるのだと教えます。

「上にあるものを求めなさい。…上にあるものに心を留めなさい」と2回もパウロが勧める言葉は、心に響いてくる呼びかけです。

福音書には、復活を伝えるとき、伝統的な思想があります。復活は生きておられる神の力のあらわれです。「神は生きている者たちの神なのです」。復活は終末的出来事であり、それがイエスの復活で、あのイエスの中に実現されました。イエスの復活の主役は、イエスを復活させた神とイエスご自身。人間の側からは、ペトロ、ヨハネを中心にする弟子たちと、マグダラのマリアをはじめとする女性たちです。

復活を伝える伝承にはいくつかありますが、主の復活のメッセージを弟子の視点で見るときに、私たちと主との出会いはいっそう深められることでしょう。イエスの十字架と復活の出来事が、私にとって意味あることになるでしょう。

この日から復活節第3主日まで、福音朗読は、「キリストの出現」が述べられます。キリストの復活は何を語っているのか、テキストを参考にしながら深められてはいかがでしょうか。

復活の主日の今日の福音は、ヨハネによる福音書の「空(から)の墓」についてです。ヨハネの記述は、共観福音史家とは異なっています。

ヨハネの証言は、まず、マグダラのマリアの話からはじまります。1~2節は、彼女が墓を訪れ、空になっているのを発見し、弟子たちに告げます。3~10節は、ペトロと他の弟子たちが墓に行って、亜麻布を発見し、他の弟子たちは「見て、信じた」という話です。

この短い記事に「見る」という言葉が数回見られます。見る、この体の目で見る、心の目で見る、そして、クライマックスは最後の信仰の目で見ると構成されているようです。いきいきと語られている復活体験の記事を読みながら、自分がその出来事の場にいあわせたらどのように振る舞うのか、弟子たちや人々の示した反応の中で、あなたの反応はどんなか、などの視点からこの時期を過ごしてみるのはいかがでしょうか。そして、そのことはあなたに何を語ってくれているのでしょうか。

主の復活の8日間、古代教会では復活祭は8日間続いて行われていました。復活徹夜祭に洗礼者が多かったからです。この8日間は「主の復活の8日間」と呼ばれ、主の祭日のように祝われます。復活の8日間、福音では主の出現の記事が朗読されます。8日間、毎日違った固有の典礼があり、受洗した新しい信徒は、毎日ミサに参加することができました。8日間の最後の日が、受洗者として白衣を身につける最後の日でした。

|

|

16.復活節(復活の主日から聖霊降臨の主日までの50日間。)

復活の主日から聖霊降臨の主日にいたるまでの50日間は、復活節と呼ばれ、復活の主日から復活節第6主日までの7つの主日があります。この期間は、新しい信徒の実践的な教育のためにあてられていました。復活後40日目に主の昇天を祝います。この日、日本では守べき祝日でないので、40日目の木曜日ではなく、復活節第7主日に祝います。

注)聖書における数字の7は、完全数を意味します。例えば、イエスは言われた。「あなたに言っておく。七回どころか七の七十倍までも赦しなさい。(マタイ福音書18:22)に見られるように、「七の七十倍までも赦しなさい。」は、完全に赦しなさいという意味になります。また、旧約聖書の創世記における天地創造は7日間でなされ、神の創造は完全であり摂理であることを意味しています。

復活徹夜祭に洗礼式が行われていた初代教会では、復活祭は8日間続いて祝われていました。新しく洗礼を受けた人は、毎日ミサに参加することができたことから、8日間中は固有の典礼が行われ、その中で、新しい受洗者に実践的な秘跡教育を行っていました。その8日間が終わるときに、白衣を脱いでいたのです。

2世紀になると、復活祭は上記の8日間だけでなく、聖霊降臨の主日までの50日間を復活節として祝うようになり、各「主日(日曜日)」に新しい信徒の教育を行うようになりました。復活節40日目には、主の昇天を祝います。主の昇天後から聖霊降臨の前日の土曜日までの週日は、聖霊を迎えるための準備をするときとなります。復活節中、聖書朗読をとおして教会は、復活後に出現されたキリストを中心におきながら、主の復活を証した弟子たちのいきいきとした姿と、その復活信仰の足跡をたどっていきます。

ペンテコステ(五旬節)という聖霊降臨祭をさす言葉は、復活節をさす言葉としても用いられています。教会がこの季節に秘跡教育を行ったことは、復活節の福音、および他の朗読聖書が、秘跡生活の手ほどきとなる箇所から選ばれていることからも伺いしれます。

A、B年の復活第3主日をのぞいて、復活節の主日には、ヨハネ福音書が読まれます。この間に読まれる聖書を味わうことによって、7つの秘跡との深い関係を見いだし、教会生活のあらゆる面で、秘跡的意義を実践をとおして理解できるように配慮されています。

|

|

17.主の昇天 本来は復活の主日の40日後(木曜日)だが、日本ではその後の日曜日に祝われる。祭日。

主の昇天については、マルコ福音書で「主イエスは、弟子たちと話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた」(16・19、ルカ24・50-53と使徒1・9-11参照)とあるように、キリストが死んで3日目に復活し40日目に天に昇ったことを記念します。

キリストの昇天は、キリストが天に昇り、神の右の座に着いたということから人間として神の栄光の状態に上げられ、また御父のもとで最高の権威に参与されたことを意味します。

さらに当日のミサにおける集会祈願では、「全能の神よ、あなたは御ひとり子イエスを、苦しみと死を通して栄光に高め、新しい天と地を開いてくださいました。主の昇天に、私たちの未来が示されています。キリストに結ばれる私たちをあなたのもとに導き、ともに永遠のいのちに入らせてください」と唱えるように、キリストの昇天が私たちの昇天の原型であり、保証でもあります。それで私たちは、私たちに先駆けて天の栄光に入られたキリストに倣って、いつか彼とともにいることができるという希望のうちにこの出来事を祝うのです。

主の昇天は、キリストの復活後40日目の出来事でしたので、これに基づいて典礼暦では伝統的に復活の主日から40日目の木曜日に祝ってきました。しかし、日本のようにこの日を祝うために週日に集まることが難しい状況を考慮して、第二バチカン公会議後に行われた典礼暦の改定では、「主の昇天の祭日は、復活節第七主日に移す」(「典礼暦年に関する一般原則」7のロ)ことができるようになっています。

主の昇天の祭日は、イエス・キリストの十字架とは、死とは、いったいなんであったのかについて一つの答、意味を示しています。主のご昇天は、キリストの死と復活に続いて語られる話ですが、昇天はそれらとどのような関係があるのか、この日の朗読は教えてくれています。

主の昇天の出来事により、イエスと弟子たちとの交わりは一つの転機を迎えます。それは、教会の活動の幕開けの時が告げられることであり、イエスが告別の説教で告げておられた聖霊による新たな交わりの時の到来です。

第1朗読では、ABC年とも、使徒言行録冒頭部分であるご昇天の出来事の叙述が読まれます。それは、ルカ福音書の続きとしてこの書がつづられているということではじめられています。その記述の後、イエスが復活後40日間に語られたことを紹介し、昇天の出来事の詳細を述べます。ルカが記すこのような記述は、他の福音史家がだれも述べないことなので大切な文献となっています。

次に、イエスはご昇天に先立って弟子たちに聖霊が降ることについて語られます。

あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる。

こうして教会のはじめの時がはじまる聖霊降臨が告げられ、聖霊を受ける弟子たちは力を受け、イエス・キリストの証人となり、福音をすべての人に宣べ伝える使命を果たします。この宣教の使命は、使徒言行録のメインテーマです。その話の後、「イエスは彼らが見ているうちに天に上げられ」、イエスは「雲に覆われて彼らの目から見えなく」なります。この時こそ、教会が救いの担い手となっていく時です。

天と地における出来事は、別々のものではなく同時に進行しているものです。イエスが「主」となられたので、イエスの後を継いでいる弟子たちの業は、新たな場、全世界において再現されていきます。ですから、弟子たちは悪霊を追い出し、病人をいやし、福音を宣べ伝えていくのです。こうして、終末に向けての新しい時代がはじまります。

この日祝う主の昇天は、イエスの地上での使命の終局、聖霊降臨の序曲、つまり、イエスが聖霊による新しいあり方で人々の中に生きるはじまり、永遠の大司祭職の行使のはじまりでもあるのです。

天使の告げる言葉、「なぜ天を見上げて立っているのか。あなたがたから離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになる」とは、なんと印象深い言葉でしょうか。

第2朗読では、ABC年共通にエフェソの信徒への手紙が読まれていましたが、1981年に公布されたミサ聖書配分では、C年にヘブライ人への手紙が読まれるようになりました。

パウロは、キリストがささげた犠牲が比類ないものであることを述べるにあたって、旧約との比較の中で一大飛躍を試みます。つまり、「あがないの日」の犠牲は聖所の汚れを取り除きますが、キリストの犠牲は、地上のものばかりではなく、天のものも浄めることができるのです。キリストの業が天でも地でも効力をもつということは驚くべきことです。宇宙的贖罪と言われ、見えるもの、見えないもの一切が浄められるのです。キリストのみ業と犠牲が最大のものであることについて著者は次の点をあげます。

・キリストは、「人間の手で造られた聖所にではなく、天そのものに入り…神の御前に現れてくださった」

・ キリストがそうなさったのは、私たちのためであること、私たちのために取りなしをしておれらること

・ キリストは、「多くの人の罪を負うためにただ一度身を献げられ」、繰り返す必要がないこと

パウロは、自分が述べてきたことを実際生活にあてはめようとします。

・ キリストは、神のみもとに導いてくださる「新しい生きた道」であること

・ キリストは神と人を結ぶ大祭司であること

ですから、次のようにすすめます。

・ 信頼しきって、真心から神に近づこうではありませんか

・ 公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう

福音書を理解する鍵は、福音書の結びであるといわれています。この日読まれるルカ福音書は、「イエスは、…祝福しながら彼らを離れ、天に上げられた」というイエスの姿を描いています。そして、弟子たちは、「…、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて、神をほめたたえていた」で結ばれています。イエスの別れが、喜びと賛美の雰囲気の中に物語られています。

ルカの福音書のはじめに、祝福、神殿、喜び、賛美というテーマが登場しましたが、結びにも同じテーマが登場しています。こうして、旧約から新約へと受け継がれていくことを示しています。

ルカにとって、エルサレムは救いの歴史の中心でした。イエスの生涯はすべてエルサレムに向けられています。イエスは、エルサレムに向かって旅をしていたと書いています。復活後のイエスの出現も、すべてエルサレムとその周辺に限られています。この「エルサレム」という言葉には、いろいろの意味があります。エルサレムは旧約の時代から神の民の都、神殿のあった信仰の中心地でした。イエスの救いの業がまっとうされる舞台、今は天の「新しいエルサレム」として神の国の完成した姿を示しています。

福音史家たちは、それぞれだれに向けて語ったかにより、その目的を変えてつづっています。この機会に福音書を読み比べてみるのもいいかもしれません。

エマオで現れる ルカ福音書 24.13~35

弟子たちに現れる ルカ福音書 24.36~43

マルコの福音書の結び マルコ福音書 16.9~20

弟子たちを派遣する マタイ福音書 28.16~20

イエスの最後の言葉 マルコ福音書 16.15、19 ルカ福音書 24.44~53

ルカは、イエスの昇天を述べる前に弟子たちの使命について述べています。

・ メシアは苦しみを受け、

・ 三日目に死者の中から復活する。

・ また、罪の赦しを得させる悔い改めが、

・ その名によってあらゆる国の人々に宣べ伝えられる

・ あなたがたはこれらのことの証人となる。

弟子たちは神が述べ伝える悔い改め、イエスの受難と復活を見聞きして、それをすべての国に述べ伝えます。使命について語られた後、イエスは弟子たちを「祝福しながら彼らを離れ、天に上げられ」ました。

それをみた弟子たちは、「イエスを伏し拝み」、「大喜びでエルサレムに帰り…神をほめたたえ」ながら、父なる神が約束してくださった聖霊をまちます。

イエスのご復活の後、教会はご昇天を祝い、さらに聖霊降臨、三位一体と祝っていきます。イエスが父のみもとに帰ることによって聖霊を遣わされる、実にイエスの昇天は天と地を結びあわせるものでもあるのです。そう考えるとこの祝日は、私たち一人ひとりの祝日でもあるのです。

|

|

18.聖霊降臨の主日

主の昇天の木曜日から10日後の日曜日。祭日。(年間 聖霊降臨の主日の翌日から、中断していた「年間」の時期が再開する。)

霊降臨祭を祝う今日の主日は、新約聖書において「五旬祭(ペンテコステは、ラテン語: Pentecoste)」(使徒言行録 20.16)と呼ばれています。(過越祭から50日目にあたるので、そう呼ばれていました。)

「五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると」(使徒言行録 2.1)「パウロは、アジア州で時を費やさないように、エフェソには寄らないで航海することに決めていたからである。できれば五旬祭にはエルサレムに着いていたかったので、旅を急いだのである。」(使徒言行録 20.16)「しかし、五旬祭まではエフェソに滞在します。」(Ⅰコリント 16.8)

聖霊降臨は復活の極みです。神のご計画は、死んで、復活し、父の右にあげられたキリストが、使徒たちの上に聖霊を送ることにより完成されたのです。聖霊降臨の出来事は、神との新しい契約に結ばれた民の旅立ちを意味しています。ここに、救いの訪れをあかしし、罪のゆるしを宣言する福音宣教の時代がはじまるのです。

第1朗読では、最初の聖霊降臨の日の出来事が朗読されます。

イエスによって預言されていた聖霊の降臨は、五旬祭の日に、数々の不思議な出来事によって成就されました。この出来事はキリストの昇天の後、弟子たちがマリアと共に心をひとつにし、祈っていたときに起き、一同が聖霊に満たされました。

「皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。」(使徒言行録 1.14)

使徒言行録が描く聖霊降臨の出来事は、シナイ山での神の顕現に関連づけられています。この聖霊の降臨は、弟子たちのみでなく、そこにいた人々にも起こりました。聖霊は人の心と心を結んだのです。

「一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした。」(使徒言行録 2.4)

彼らは、聖霊に満たされ神の言葉を語ることを体験します。この体験は、そこに集まっていた人々にも自分の国の言葉で聞いて理解できたという体験になりました。民族や言語の違いを越えて、人類の一致へと導く聖霊の力強い働きが開始されます。この日という時代にこの日の出来事は、大きなメッセージを残してくれているのではないでしょうか。

「聖霊によらなければ、だれも『イエスは主である』とは言えないのです」と、今日の第2朗読ははじまります。霊のたまものによるいろいろの働きが活発であったコリントの教会では、それゆえに分裂することがありました。使徒パウロは、一つひとつのたまものは同じ霊によるものであり、同じ主への奉仕をとおして神にささげられるもの、一致のためのものであることを再確認させています。

聖霊の働きかけにより、各自は手、足のようにそれぞれ違った働きをしながら、お互いに補いあい、キリストの体、教会が生まれます。「皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊をのませてもらったのです。」この“一つ”の中での各自のたまものの豊かさ、違いこそ生きたものになる、これこそ今日の世界情勢の中で重要な指針となるのではないでしょうか。

この日読まれる福音書の箇所は、ヨハネの「聖霊の降臨」と呼ばれているところです。

イエスは、ユダヤ人をおそれて家にひそんでいる弟子たちのところに現れ、息を吹きかけ、「聖霊を受けなさい」と言われます。イエスが与える聖霊は、弟子たちにどんな働きを引き起こすのでしょうか。聖書の中での聖霊の働きはどのように語られているかを見ていくと、それを知ることができます。

この日の福音書では、イエスが弟子たちに罪をゆるす権能をさずけ、弟子たちが聖霊による和解のつとめを与えられたと理解できます。ゆるしはいやされるだけでなく、他者と自分とのこわれた関係を再び結びつけます。また、一致を実現していく聖霊の働きが強く感じられます。この聖霊の働きこそ、今日に必要なたまものかもしれません。

「みなが一つになるように」(ヨハネ 17)とのイエスの悲願の祈りが、よみがえってきます。報復してやりたいとの欲望の中では、いつまでたっても訪れることのない平和。人間関係を修復するよりも相手を責める方が、自分の内面を見つめないですむので楽に思えます。そこを通り抜けさせてくれるのは恵みです。一つになるように、真に平和を乞い願いながら、「聖霊来てください」の祈りをしたいものです。

|

|

19.三位一体の主日

聖霊降臨の主日の1週間後の日曜日。祭日。

先週の日曜日に聖霊降臨の主日を祝った教会は、翌月曜日から年間に入ります。教会は、キリストの死と復活、聖霊降臨という偉大な秘義を祝ったキリスト者は、その救いが父と子と聖霊のわざによるものであることを思い、味わいます。その日が三位一体の主日なのです。

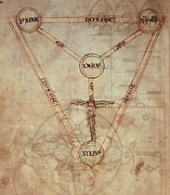

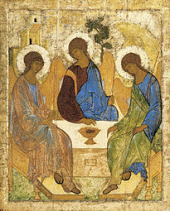

三位一体の神秘は、私たち人間の知性では決して知ることのできなかったことです。それを私たちに教えてくださったのは、他でもなく、イエス・キリストです。教会はイエスが教えてくださった神をできるだけ忠実に表そうとして、歴史の中で「三位一体の神」というキリスト教的な神理解が明確になっていきました。三位一体の神秘は、新約聖書の中でほとんどいつも“派遣”というテーマで啓示されています。私たちの救いのために、父が子を派遣し、父と子とが聖霊を派遣するというテーマです。

イエス・キリストは、私たちに三位一体の神秘を啓示してくださったばかりか、私たちを三位一体の内面のいとなみに招き、導いてくださいます。

三位一体のためのミサの祈願は、8世紀半ばの典礼書に見ることができます。1334年 教皇ヨハネ22世は、三位一体の祝日を全世界の祝日として制定しました。1570年のピオ5世の「ミサ典礼書」以降、教会に定着しました。教会は、この救いの神秘の祝日を大切に伝えています。私たちが十字を切る度ごとに、この恵みを思い起こすことにしましょう。

三位一体のためのミサの祈願は、8世紀半ばの典礼書に見ることができます。1334年に、教皇ヨハネ22世によって導入され、1570年のピオ5世の「ミサ典礼書」以降、教会に定着し、教会はこの救いの神秘の祝日を大切に伝えてきました。

教会の祝祭日は、キリストの出来事を記念し、その日の福音書は、それを理解するために選ばれています。三位一体の主日は、歴史的には、教会の教義をつくりあげていくときの影響を受けているので、理念の祝日ともいわれているほどです。

注)三位一体の神秘

「三位一体」とは、「一なる神」のうちに、父と子と聖霊という三つの「位格(ペルソナ)」があるというキリスト教の最も基本的な教義である。イエス・キリストが「神性」と「人性」を共に有すること、すなわち神であり同時に人間であることを基本的な内容とする「キリスト論」とともに、「三位一体論」は、キリスト教の最も基本的な教えとして、古代以来、受け継がれてきた。

「神であると同時に人間である」とか、「一なる神のうちに三つの位格がある」といった、いかにもありえそうにないことが根本的な教えとして確立したという事実は重要である。キリスト教の教えのなかには、我々に違和感を与える多くの要素が含まれているのである。

だが、そのことは、キリスト教の信頼性を揺るがすものではない。キリストの教えは、神から与えられたものであるからこそ、人間にはすぐに理解したり解読したりすることのできない多くの謎を秘めたもの(神秘)になっていると、神学者たちは考えてきた。

神の神秘は、理性を「超えている」が、理性に「反している」わけではない。理性を超えているからこそ、理性による探求を絶えず促し続ける。そして、そうした探求は、「神」についてのみではなく、「神の像」として創造された「人間」についても様々な洞察を与えていく。

父と子と聖霊が自立した存在でありながら永遠の一なる交わりのなかにあり続けているという神秘。それは、我々人間もまた、お互いに自立した存在でありつつも愛の深い交わりのなかにあり続けることができることのモデルとして捉えることもできると、多くの神学者たちは考えてきた。「自立性」と「関係性」とは矛盾せず、むしろ、他者との深い「関係性」のなかでこそ、真の「自立性」は存在する。一見難解な「三位一体」の教えもまた、「愛」というキリスト教の最も根本的な教えと深く繋がっているのである。

(『聖書と典礼』2020年6月7日号表紙絵解説 山本芳久 東京大学教授)

A年

第1朗読では、出エジプト記が読まれます。今日読まれる34章は、31章以下で物語られている「黄金の子牛」により破棄された契約の2度目の締結となっています。

今日読まれる箇所を理解したいと思うなら、32章から読むといいでしょう。神とモーセとの会話から、今日の34章の偉大な神顕現へと導かれていきます。今日の朗読箇所は、旧約の中で最も偉大な神顕現の一つとされています。

「主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く、慈しみとまことに満ち(た者)」と、主の名が宣言されています。神の顕現の前に、神のご好意の前に、モーセは地にひざまずき、ひれ伏しています。このモーセの態度は心打つ姿勢です。この神は三位一体の神として示されているのです。

第2朗読では、コリントの教会への第2の手紙の結びのあいさつです。ミサの開会の言葉が、ここからとられているのにお気づきでしょう。

パウロは、「主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなたがた一同と共にあるように」と祈るのです。「交わり(コイノニア)」とはキリストをとおして実現される究極の救い、「神と人との最も親密な交わり」です。ミサに参加する度ごとに、この神との交わりに招かれ、神が私たちといつも「共にいてくださる」ことを思い起こしましょう。

今日読まれるヨハネ福音書は、ヨハネ福音書の中で4回しか使用されていない「独り子」という用語が2回出てくる大切な箇所で、子をとおして示された父の愛について述べています。

「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。」(16節)

三位一体の神秘、神の奥深い内面生活に関する神秘です。私たちの理性では知ることのできなかったもので、それをイエスが教えてくださったのです。

B年

私たちは、「父・子・聖霊」の名によって洗礼を受けたことを思い出すとき、今日の祭日を身近に感じることができます。

第1朗読では、申命記から読まれます。申命記は30章まで、ヨルダン川を渡る前の荒れ野で、モーセがイスラエルの民に語った最後の演説の形をとっています。

1~3章は、ホレブを出てヨルダン川の向こう岸までの占領経過を述べ、4章からは、その神学的意義の説明をします。今日読まれる箇所は、イスラエルを他の国民から神が選んでくださったことについて述べています。出エジプトの出来事をとおして、神がイスラエルの民にしてくださった数々の業を述べ、民の体験に訴え、主だけがイスラエルの神であると述べています。このことをわきまえ、心に留めるように、命じられたことをすべて守るように、と述べます。イスラエルの民は、自分たちの歩みを導き、未来を約束してくださる神と出会わせていただいたのです。「モーセの遺言」と言われているとおり、非常に人の心を打つ書、神がどれほどイニシアティブをとって民を導き、守り、共にいてくださる方であるかが伝わってきます。一度ゆっくりとこの書全体を読まれることをお勧めします。

第2朗読は、ローマの信徒への手紙の中心部分です。先週、教会は聖霊降臨の祭日を祝い、教会の聖霊体験について祈りました。この同じ体験を私たちは繰り返しているのです。パウロが、私たちは「神の子とする霊を受けたのです」と言うように、今日の手紙は私たちキリスト者のいのちを語っています。一人ひとりは、聖霊に導かれ、父との交わりの中に生きているのです。それがキリストと共に生きるということです。

「アッバ」とは、アラマイ語で「お父ちゃん、父ちゃん」というような親しい呼びかけだそうです。神をそのように親しく呼ぶ関係にしていただいた神秘を味わいたいものです。ことに「主の祈り」で「父よ」と呼びかける時、このように呼びかけるようにしてくださり、この祈りを教えてくださった主への感謝をこめて、特別な味わいをもって祈りたいものです。

今日の福音は、マタイ福音書の結びが読まれます。すべての人に向けて弟子を派遣する言葉です。イエスに出会ってひれ伏した弟子たち、彼らはイエスの中に神の子の姿を見ていると言えるでしょう。イエスは、弟子たちに「彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け」なさいと命じられます。イエスの最後の言葉は、「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」という約束です。

人と「共にいる」神、それが福音書の最後の言葉なのです。何と力強い約束ではありませんか。共にいてくださる神なら、何を恐れることがあるでしょうか。「父と子と聖霊とのみ名によって(おいて)」と十字架を切りながら、父・子・聖霊への賛美をささげましょう。これこそ、共にいてくださる神に対する信仰告白です。

C年

今日の第1朗読は、箴言、別名「格言の書」と呼ばれる書からです。これは、名の示すとおり実践的な教訓の集大成で、紀元前6~5世紀(ソロモンの時代から捕囚後の時代)ごろまでの時代の知恵を集めた書で、知恵文学に分類されています。箴言の中には、ソロモン王自身の金言も含まれています。

知恵文学はイスラエルだけに見られるものではなく、他の国にも見られ、エジプトの知恵文学からの影響も強く見られると言われています。

箴言は、5部から構成されています。

(1) 1/1~9/19、(2)10/1~22/16、(3)22/17~24/34、(4)25/1~29/27、(5)30/1~31/31で、(2)と(4)は一番古いものと言われますが、今日読まれる箇所は、(1)に属し捕囚後のものと言われています。

イスラエルの賢人は、歴史のはじめから人生経験により身につけた教訓をとおして民の実生活を指導してきました。イスラエルの民にとっての知恵は、このような教訓を意味していましたが、箴言が編まれるころには、知恵が人格化されて語られるようになり、その起源と本質が明らかにされます。

今日読まれる箇所は知恵の呼びかけの一部であり、擬人化された知恵、「わたし」の誕生について語っています。この知恵は、「わたしはそこにいた」とあるように、神の創造のわざに先立ち、そのわざに参与しており、知恵は、神と世界を結びつける働きをもつと考えられるようになります。知恵が、「御もとにあって、……主を楽しませる者となって……主の造られたこの地上の人々と共に楽を奏し人の子らと共に楽しむ」と終える今日の第1朗読ですが、この知恵の楽しみに私たちもあずかりたいものです。

第2朗読は、ローマの信徒への手紙です。今日の朗読は、「このように」とはじまりますが、それを理解するには3~4章を読む必要があります。この機会に読んでみてはいかがですか。

今日読む箇所は、1~5節と短いものですが、中身は濃厚です。パウロの展開するテーマ、信仰と義、平和、希望……、そして私たちの心に注がれる聖霊について述べています。 神の愛によって注がれる聖霊は、いつも信じる者の内側から働きかけます。聖霊の内在については、すでに旧約聖書に語られています。エレミア書31章33節、エゼキエル書36章27節です。聖霊についてパウロは、8章において詳しく説明します。使徒として働く信仰生活の深い体験として語るパウロは、心の中に住む神の平和についても語ります。パウロが平和、希望……を確信をもって語るのは、一人ひとりの心に神の愛である聖霊が注がれているからです。この愛の霊、聖霊に気づきたいものです。

「希望はわたしたちを欺くことがありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです」との今日の結びの言葉を、何度も何度も口ずさみながら、この言葉が私の中に自然と融和するまでに繰り返して祈っていきながら、この霊、神の息吹に私たちの身をゆだねる日としてはいかがですか。

この神の息吹である聖霊は、私たちの中で信仰生活の真の内容でもある愛と平和を築いてくれるでしょう。パウロは、これを告白しているのです。

今日の福音は、イエスの別れの言葉(告別説教)から読まれます。その中で、イエスは聖霊の派遣について何回か語られますが、今日読まれる箇所は、その約束の5回目、最後の「真理の霊」の派遣についての約束です。

この世を去るにあたって、イエスは、「言っておきたいことは、まだたくさんあるが、今、あなたがたには理解できない」と言われます。この時のイエスの心はどうだったのでしょうか。あなたは、どう感じられますか。

しかし、聖霊にすべてを託されるのです。

今日読まれる12~15節の中に聖霊について、「その方」と4回も使われています。

・ その方、すなわち、真理の霊が来ると、

・ その方は、自分から語るのではなく、聞いたことを語り、

・ その方はわたしに栄光を与える。

・…その方がわたしのものを受けて、…

イエスのように、イエスの中に入って、私たちも「その方」と呼んでみてみてはどうでしょうか。

ヨハネにとって聖霊は、私たちを、真理であるイエスの言葉の中に導き、その言葉のもつ一切のことをことごとく知らせる方です。つまり、聖霊は新しいことを啓示なさる方ではなく、イエスの言葉、出来事、終末的出来事の中に含まれている本当の意味を明らかにされる方なのです。

今日の福音は、父と子と聖霊についてのヨハネの信仰告白と言えます。ヨハネはこれをキリストの言葉として表現しています。ヨハネの言葉には三位一体の神秘が反映しています。人となられたイエスが私たちに明かしてくださらなかったら、私たちは三位の神秘については知ることができません。この上なく人を愛される神は、父・母として、子として、聖霊としてご自分の心を人々に示されます。

三位一体との交わりが私たちのものになったのは、洗礼のときです。キリスト者は、三位一体の交わりを深めていく必要があります。父と子との間で交わされる愛の交わり(聖霊)に、入れられるということはどういうことなのか…。

キリスト者の救いの原点であるこの出来事を、各自の体験の中でつかみ、味わいたいものです。

|

|

20.キリストの聖体

本来は三位一体の主日の次の木曜日であるが、この日が休日でないなど不都合な場合は次の日曜日。祭日。

キリストの聖体の祭日は、本来、「三位一体の主日」の週の木曜日に祝われますが、日本ではこの日が守るべき祭日ではないので、三位一体の主日直後の日曜日に祝います。

「聖体の秘跡」に対して、教会はいつも最大の尊敬をはらってきました。主の生涯の出来事、誕生からご昇天まで祝ってきた教会は、主の形見ともいうべき「聖体の祭日」を祝います。「私の記念としてこれを行いなさい」との主の命令によって、「主の晩餐(ばんさん)」の記念は初代教会から大切にされてきました。

今日祝う「キリストの聖体」の記念祭儀が定められたのは、13世紀のことです。教皇ウルバノ4世が教令を発布した1264年から、この祭日はローマ教会全体で祝われるようになりました。この祭日の目的は、人類に対する神からの恵み、愛の結晶である「聖体の秘跡」について公に感謝することです。『主よ、一緒にお泊まりください』を再読されることをお勧めいたします。その中で教皇ヨハネ・パウロ2世が勧めておられる『教会にいのちを与える聖体』をもこの機会に読み直されたらいいと思います。

A年

第1朗読では、「あなたの神、主が導かれたこの四十年の荒れ野の旅を思い起こしなさい」とはじまる申命記が読まれます。

エジプトを脱出した民の荒れ野での体験が語られます。この荒れ野の体験に神学的な考察が加えられています。神は荒れ野でマナをふらせ、神の言葉の真実を示されました。

主はモーセに言われた。

見よ、わたしはあなたたちのために、天からパンを降らせる。

民は出て行って、毎日必要な分だけ集める。

わたしは、彼らがわたしの指示どおりにするかどうかを試す。 (出エジプト 16.4) 日ごとに神により露命をつなぐこの体験は「人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった」のです。民は飢えを体験し、このマナをいただくことにより、人間の基本的飢えから解放されたのです。

「あの荒野、荒涼とした、穴だらけの地 乾ききった、暗黒の地 だれひとりそこを通らず 人の住まない地」(エレミヤ 2.6)における神の導きは、実に恵みであり、奇跡とも言えるほどです。

新約においてマナの奇跡に代わるものは、イエスの「血と肉」であり、これは終末的ないのちを与えるものなのです。このいのちをいただきながら、今日も私たちは神に導かれて歩んでいきます。この現実を味わう1日としてはいかがですか。

今日、第2朗読で読まれるコリントの手紙の箇所は、「主の晩餐」について書かれた最古の文献とされています。ユダヤの人が行う過越祭では、4回一つの杯をまわして飲みほす習慣がありました。「祝福の杯」は、この中の第3の杯で、主が最後の晩餐で祝福されたものと言われます。

わたしたちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血にあずかることではないか。

わたしたちが裂くパンは、キリストの体にあずかることではないか。

この箇所は真の参加と本質に関わるものです。キリストに関わりをもつ者はキリストと一つになるのです。この一つの杯とパンにあずかる聖体祭儀のうちに、神と神の民とのコイノニア、つまり交わり・一致が最も確かな形で実現するのです。

今日読まれるヨハネ福音書は、「いのちのパン」について書かれている6章の一部です。イエスは、「わたしは、天から降って来た生きたパンである」と、かつてのマナに代わるものはご自分自身であると宣言されます。

古代オリエント社会では、食事を共にすることは、深い宗教的意義をもっていましたが、イエスは聖体の秘跡を「食べ物と飲み物」、つまり食事として制定されました。

ヨハネ福音書では、食事の意義が高められ、イエスと一致し、彼によって生かされるには、その肉を食べ、血を飲まなければと言われます。食物ではなく、食事をする私たちがイエスに摂取され、イエスの体となるのです。

「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、いつもわたしの内におり、わたしもまたいつもその人の内にいる」のです。

イエスが聖体を制定されたのは、ご自分のいのちがこの世から抹殺されようとしていたその時です。イエスはご自分をお与えになることにより、いのちの交わりに招くとともに、私たちはそれに参与することにより、イエスと一つの体となって天に向かうのです。

ご聖体をいただく度ごとに、私たちのいのちの奥にイエスの愛があることを思い、感謝したいものです。

第1奉献文

感謝の祭儀の「奉献文」4つを比較しながら、深めていきたいと思います。

イエスは受難の前夜、とうとい手にパンを取り、…

感謝をささげて祝福し、割って弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを取って食べなさい。……」

第2奉献文

主イエスはすすんで受難に向かう前に、パンを取り、

感謝をささげ、割って弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを取って食べなさい。これはあなたがたのために渡される

わたしのからだである。…」

第3奉献文

主イエスは渡される夜、パンを取り、

あなたに感謝をささげて祝福し、割って弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを取って食べなさい。これはあなたがたのために渡される

わたしのからだである。…」

第4奉献文

食事をともにする間にパンを取り、賛美をささげ、

割って弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを取って食べなさい。これはあなたがたのために渡される

わたしのからだである。……」

B年

第1朗読では、最後の晩餐で聖体の秘跡を定める言葉の源となった「出エジプト記」が読まれます。

イスラエルの民は、モーセに率いられてエジプトを脱出しました。それは、神と契約で結ばれた民となるためでした。今日朗読されるのは、シナイで律法が授与された後に契約が締結された、その儀式の箇所です。神とイスラエルの民との間の契約が、いけにえの血によって結ばれるという重要なところです。

契約は、イスラエルの民にとって、救いの歴史の中で根元的な出来事です。契約自体が神の選びを示しているからです。民は神の言葉に従うことによって、神とのいのちの交わりに入るのです。

第2朗読では、ヘブライ人への手紙が読まれます。ここで、旧約の司祭と対比して、自らを犠牲にされた真の大祭司イエス・キリストの姿が浮き彫りにされています。

実にキリストは、私たちのために自ら死を引き受けられたのです。

「キリストは新しい契約の仲介者なのです。それは、最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちが、既に約束されている永遠の財産を受け継ぐためにほかなりません」とあるみ言葉は、何と力強い言葉でしょうか。何と希望に導く言葉でしょうか。ゆっくりと味わうことにしましょう。

今日の福音は、マルコの福音書における聖体制定の箇所です。今日の福音は、こうはじまります。

除酵祭の第一日、すなわち過越の小羊を屠る日、弟子たちがイエスに、「過越の食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうか」と言った。弟子たちは、どのような思いでイエスにこの質問をし、どんな思いを胸に抱いてイエスと共に食事をしたのでしょうか。

この食事は、イエスのイニシアティブのもとにあります。過ぎ越しの食事は旅だちへの食事です。イエスと弟子たちは、その晩、はるか昔に彼らの先祖イスラエルの民がエジプトの地から出た、解放されたことを記念して祝ったのです。食事を囲む弟子たち。祝いの雰囲気と同時に、伝統的な儀式のかもし出す厳粛な、荘厳な雰囲気。

食事がはじまって、パンが配られた時に、イエスは「取りなさい。これはわたしの体である」と言われたのです。このようなことは、異例のことでした。しかも、イエスは、パンは「わたしの体である」と。イエスの渡されるパンはありふれたパンではないのです。 ヘブライ語で、体は、人間の一部ではなく、人間全体を表現します。ですから、イエスが言われた言葉の意図するところは、イエス全体、イエス自身であるということでした。この食事はどの食事をも越えた食事。この食事に与る人は、イエスの「多くの人のために流されるわたしの血、契約の血」にあずかり、救いが現実のものとなるのです。

この契約は発効しており、私たちはこの血にあずかる度ごとに、新しい契約の民の一員とされたことを、心から感謝し喜び祝うのです。この感謝と喜びの源には、あの十字架で流されたイエスの血があるのです。

「神の国で新たに飲むその日まで、ぶどうの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい」とのイエスの言葉は、イエスの聖体が、イエスの祈りによって、罪から決定的に清められる終末的教会を形成し、新たにイエスが弟子たちと共にする食事は、メシアの食事となることを意味しているのです。

「一同は賛美の歌をうたってから、オリーブ山へ出かけた」という言葉で終わる今日のみ言葉の余韻、ここから弟子たちにとっての長い夜がはじまります。

C年

第1朗読では、創世記からメルキセデクのパンとぶどう酒奉献の記事が読まれます。

創世記14章は、旧約聖書の最初の戦争についての記事です。アブラム(アブラハムのこと)と別れ、ソドムに住んでいた彼の甥ルトが捕虜として連れ去られた時、それを伝え聞いたアブラムが駆けつけ、救出するという出来事が語られます。今日の箇所は、後に挿入されたと言われています。この箇所は旧約聖書の歴史伝承の中でも難しく、非常に論議の的となった箇所です。この短いメルキセデクの話は、「ヘブライ人への手紙」7章に見られる解釈により、創世記のこの箇所が重要視されるようになりました。メルキセデクは、「いと高き神」の祭司であり、サレムの王です。

信仰の父として神に選ばれるアブラムが、祭司より「神から祝福された者」として祝福されました。アブラムは、「すべての物の十分の一」を祭司にささげ、神への賛美と感謝をします。神が人間に祝福という力を与えてくださるので、人は神に賛美と感謝を帰すことができます。この神と人との応答関係が礼拝です。この朗読を聞きながらパンとぶどう酒を前に祈る彼の姿は、キリストを思い起こさせませんか。

教会が聖体の祝日にメルキセデクのことを思い起こさせるのは、「ヘブライ人への手紙」に書かれているように、メルキセデクをとおして王であり大祭司であるキリストの犠牲とキリストの聖体の神秘の必要性を、私たちに思い起こさせているからでしょう。

パウロ家族の創立者アルベリオーネ神父は、感謝の祭儀でイエスが聖体拝領で人を訪れてくださった、その訪問の答礼として、会員が聖体訪問をして賛美と感謝、痛悔と嘆願をすることを定め、この聖体訪問を伝えるように願っています。私たちをいつも祝福してくださり、訪問してくださる神への応答として、聖体訪問をなさってみませんか。

第2朗読では、コリントの信徒にあてたパウロの手紙、あの有名な箇所が読まれます。「わたしがあなたがたに伝えたことは、わたし自身、主から受けたものです」とはじまる今日の朗読箇所は、聖体祭儀についての最古の伝承として、また共観福音書に書かれている最後の晩餐の記述と共に教会で大切にされてきたものです。

ユダヤの社会では、家長による感謝の祈りで食事をはじめるので、最後の晩餐の時にイエスが「パンを取り、感謝の祈りをささげた」のも普通のことでした。しかし、イエスはこの会食に特別の意味を与えたのです。つまり、パンは「キリストの体」であり、イエスがみなに飲むように回されたぶどう酒の杯は「新しい契約」のしるしなのです。

初代教会では、主の晩餐を祝うために集まった時には、会食もしていました。パウロが手紙を書いたコリントの教会でもこの習慣は実行されていました。しかし、キリストにより新しい意味のあるこの食事に対し、勝手な振る舞いをする信徒たちがいるのを知ってパウロは「主の晩餐についての指示」、「主の晩餐の制定」、「主の晩餐にあずかるには」と述べ、「主の晩餐」を祝うためのふさわしい態度は、主ご自身に由来するのだということを説くのです。

「だから、あなたがたは、このパンを食べこの杯を飲むごとに、主が来られるときまで、主の死を告げ知らせるのです」と、パウロはここに重点をおいています。今日のパウロの朗読は、今日 感謝の祭儀をささげる私たちにも、それは特別な意味をもっているのだとパウロは伝えています。あなたはこのパウロのメッセージをどう受け止めますか。

今日の福音は、「すべての人がたべて満足した」ことを語るルカ福音書からです。パン五つと魚二匹をイエスが祝福して弟子に与え、イエスの後を追ってきた群衆にそれを配ると「すべての人が食べて満腹し」、さらに「残ったパンの屑を集めると、十二籠もあった」という記述です。

このルカによるパンの増加の奇跡の記述は、22章の聖体制定の記事、24章のエマオへの弟子たちの記述と近くなっているので、聖体との関係が他の福音史家と比べて、より明らかに示すものと言われています。この奇跡が実際に起こったかどうかを議論するより、この奇跡物語を書いたルカの視点、意図していたことに立ってこの物語を読む必要があります。

ルカは何を伝えたいと望みこの記事を書いたのでしょうか。まず、ルカは他の福音史家とは違う文脈にこの物語を入れました。それを意識しながら、共観福音書を見て、他の福音書と比較しながら読んでいくと、ルカの違い、特徴に気づくでしょう。この機会に読んでみられることをおすすめします。

キリストは、ご自分に何かを求め集まってくる人々を拒むことなく受け入れられます。今日の奇跡の物語には、イエスのもとに集まってくる人々の心と、それに応えるキリストの心の豊かな交わりがあります。初代教会の人々は、主の食卓を糧とし、キリストのあのわざ、キリストの交わりは、自分たちの上にも働いていると心から信じ、確信していたのです。

キリストは、弟子たちに言われたように、今日も「あなたがたが彼らに食べ物を与えなさい」とお命じになっておられます。キリストとの親しい交わりをあなたがたが与えなさいと。

|

|

21.イエスのみ心

聖霊降臨の主日から19日後の金曜日。祭日。

イエスのみ心”に対する信心は、中世にはじまり、聖マルガリタ・マリア・アラコクが“み心”の信心についての啓示を受けた17世紀に、フランスで広まりました。そして1856年に、教皇ピオ9世によって、ローマ教会全体で祝うことが定められました。

この祭日の目的は、“イエスのみ心”に表される神の愛を思い起こすとともに、イエスの無限の愛のしるしである“み心”をたたえることです。

A年

第1朗読は、申命記第7章からです。申命記は、全体が契約文書の形をとっています。この書はまた、モーセの告別説教とも言われています。ですから契約についての説教の書ということができます。

神はモーセの人となりをとおして、民にご自分を啓示されます。出エジプト記はまさに神が民を奴隷の状態から解放し、導き、養い、いやされる主の愛の奥義、契約の根本精神が示されています。この歴史を申命記では、一つのイメージに描いていますが、今日の次のような描写もそのことを描いています。

「あなたの神、主は地の面にいるすべての民の中からあなたを選び、御自分の宝の民とされた。…ただ、あなたに対する主の愛のゆえに、…主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し……、奴隷の家から救い出されたのである」

神との親しい交わりに召されたモーセには、かつての太祖よりもいっそうはっきりと人格的に神が示され、彼は、人が人と話すように親しく神と語りました。神に反抗して罪を犯した民の神への忘恩に対して、彼の魂に感じている深い心情から民に語ります。

「あなたは知らねばならない。あなたの神、主が神であり、信頼すべき神であることを。この方は、御自分を愛し……」と。

神のみ心を深く味わいたいものです。

第2朗読では、ヨハネの手紙I(4章7~16節)が読まれます。イエスがこれほどまでに私たちを愛してくださったということがにじみ出ている手紙です。

ヨハネは「互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもの……」と言います。一つひとつの言葉にとどまり、かみしめ、味わいながら読んでみてはどうでしょうか。イエスのみ心を啓示された聖マルガリタ・マリア・アラコクは、その愛への応えとして、自分自身を奉献しました。

福音書は、マタイによる福音書、「わたしのもとに来なさい」というイエスの招きの言葉が読まれます。しかも、「知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました」との父への感謝と賛美の祈りの後に書かれています。

幼子のような者とは、いったいだれを指すのでしょうか。幼子、子ども、浅はかな者、無知な者で、知恵ある者とは正反対の人のようです。イエスは、このような当時の人々が見下していた弟子たちにこそ、父を啓示されるのです。

イエスは、「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。わたしは柔和で謙遜な者だから」(マタイ 11.28 )と招かれます。

聖書になれた私たちは、疲れた者、重荷を負う者へのイエスのこの呼びかけも、何気なく受けとってしまっているかもしれません。しかし、この言葉を深く考えていくと、イエスの神秘が浮かびあがってきます。私たちのだれもこの言葉を、イエスのように無制限に、無差別に言うことはできません。

なぜでしょうか。私たちの利己的な傾きもあるでしょうし、また、私たち人間は、根本的に人々の労苦、重荷に対し、まったく無力、無能であるということなのです。現実の様々な重荷や労苦を前にして、私たちは与える力も、支える力も、解決する力もなく、ただそばにいて祈ることしかできない場合のほうが多いのです。ここから分かることは、イエスには人間一人ひとりを真実に愛する心がある、しかも、その重荷、労苦を支え、解決していく力があるということです。

すべての人をみつめ、包み、愛する心、それを支える力がイエスにはあるのです。つきることのない愛の豊かさと生命力、それがイエスの人格の神秘となって生きているのです。イエスはいつの時代の人々にとっても希望であり、力であり、光であることの原点です。そして、信仰とはこうしたイエスのみ心から力と光をくみとる心なのです。

イエスのみ心、私たちがいっそう深くあなたを愛することができますように。

B年

第1朗読は、ホセア書は、全体を貫いている神の選びと契約の愛、イスラエルの背信と神の裁き、限りない愛によるゆるしと再契約のテーマを心にとめながら読んでいったらいい書です。また、ホセア書は、神と民との関係を夫婦、親子の間の愛になぞらえて書かれているものです。

今日の朗読も心熱くせずには読むことができないものです。ゆっくりと一言一言味わいながら読まれることをお勧めします。そして、自分に響いてくる言葉を繰り返しながら、祈ったらいいでしょう。

第2朗読は、パウロのエフェソの信徒への手紙が読まれます。パウロは、神のみ心が全人類を神の恵みと愛のうちに一致させることである「キリストの計り知れない富について」神から明かされました。パウロは神の計画と知恵について、

― いろいろの国のあらゆる人々が一つにされるのは、

神の永遠の目的とご計画にそうものであること

― 主キリストに結ばれている私たちは、キリストへの信仰により、

確信をもって、大胆に神に近づくことができること

― パウロが受けている苦難は、「あなたがたの栄光」といい、

神の知恵は、どんな人間のそれよりもまさっているということ

などを述べます。

そして、パウロは父なる神の前にひざまずいて祈っています。「こういうわけで」とはじまる祈りです。パウロは、この手紙の基本思想に立ち戻って、教会全体と同様に、教会のメンバーに加えられた人々が真にキリストの体となり、キリストを補う者となるように祈ります。私たちもパウロのこの祈りに合わせて祈りましょう。

今日のヨハネの福音は、イエスの死後、イエスの脇腹がやりで刺され、そこから血と水とが流れ出たという証言です。

ヨハネにとってこの証言は、「血、水」を単なる外的な出来事としてではなく、内面的な意義に向けられています。今日の福音では、「証しする」、「真実である」、「真実を語っている」との三つの句で、事柄の重要性を強調しています。36~37節では、聖書の引用をとおしてその意義を説明します。

「その骨は一つも砕かれない」は、出エジプト記12章46節で過ぎ越しの羊について語っている箇所で、その「聖書の言葉が実現するためであった」と書いています。もう一つの「彼らは、自分たちの突き刺した者を見る」は、ザカリア書12章10節で、「わたしはダビデの家とエルサレムの住民に、憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼らは、彼ら自らが刺し貫いた者であるわたしを見つめ、独り子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむ」です。その後、「罪と汚れを洗い清める一つの泉が開かれる」とザカリア書は語ります。つまり、ヨハネがこの二つの旧約聖書から引用した象徴は、真の過ぎ越しのいけにえが完成したこと、全人類のために、いのちの水がわきでる新しい神殿が聖別されることを意味しているのです。

ヨハネは、刺し通されたイエスを信仰で仰ぎ見る人には、恵みと祈りの霊が注がれることを述べることにより、受難の記述を終えるのです。つまり、信じる人にとって、「やりで刺された」という出来事は、キリストの贖いの業の効果を知らせる「しるし」となるのです。血はイエスの十字架上の犠牲、水は霊による新しいいのち、つまり、イエスの脇腹の傷は、いのちの河の源として、絶えず私たちに示されているのです。

教会がイエスのみ心に特別心を向けるのは、十字架上のキリストがやりで脇腹を刺し貫かれたという事実を、キリストが私たちの罪をつぐない、救いの喜びで満たすために、御血の最後の一滴までも流し尽くされる程に、私たち一人ひとりを愛された無限の愛の象徴と見るからです。 すると、今日のキリストのみ心の祭日にこの福音が読まれることも理解できます。

C年

第1朗読では、エゼキエル書34章の前半部分から読まれます。

エゼキエル書は、48章あり、24章ずつ、前半は「裁き」について、後半は「救い」についてと分かれています。後半部分は第2次補囚(亡国)の後、諸国の滅亡とイスラエルの回復の預言がされています。今日読まれる34章は、牧者と羊の群れをたとえに用い、補囚からの解放を歌っています。

エゼキエルが活躍した時代は、王国の滅亡、バビロンの補囚という苦難にみちた時代でした。エゼキエルは当時のイスラエルの指導者たちの神への不忠実を裁きながら、神ご自身が指導者、牧者となってくださるという希望を与えます。

「見よ、わたしは自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする」とはじまる今日の朗読ですが、なんと力強いみ言葉なのでしょうか。

羊の群れを飼う羊飼いが羊の群れを守るという姿を身近に見ることのない私たちには、あまり親しみのわくたとえではないかもしれませんが、中近東、イスラエルの地域では、これがどのようなことを言われているかがよく理解できたのでした。

牧者である神は、羊飼いが、たえず導き、養い、腕に羊を引き寄せ、抱く…というように民を心にかけ、いつくしみ、導き、守ってくださるのです。

今日の答唱詩編はあの有名な詩編23です。今日の第1朗読と併せて、ゆっくりと唱えながら、この心を味わいたいものです。

第2朗読は、ローマの信徒への手紙です。「わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれている」とはじまる今日の朗読です。今日の朗読は5章の後半部分になっていますが、5章は前半部分と対応した形で書かれているので、前半から読んでいくといいでしょう。

キリストの死という出来事の中に現された神の愛、つまり「わたしたちがまだ罪人であったとき、キリストがわたしたちのために死んでくださったことにより、神はわたしたちに対する愛を示されました」パウロは明らかにしています。

「わたしたちがまだ罪人であったとき」、神の愛はそれを受ける資格のないものに向けられています。神ご自身が愛したいから、神からの一方的な贈り物なのです。パウロは続けて言います。「敵であったときでさえ……」と。

私たちは、神が差し出してくださったこの贈り物をいただきながら、感謝し、愛のこの証拠に驚きながらも、この確信のもとに生き、この神の心、たまものをできるだけ多くの人々に届けられるように祈り、宣教に励みましょう。

今日の福音は、ルカ福音書から、「よい羊飼い」と呼ばれている箇所です。今日読まれる15章は、典礼聖歌にも歌われていることからわかるように、どれほど多くの人々に親しまれ、知られている箇所でしょうか。非常に多くの人々に愛されている章で、「福音の中の福音」とか、「第三福音の心臓」とも呼ばれています。

イエスは、いわゆる正当派から罪人と呼ばれていた人々と交際していました。それはファリサイ派の人々や律法学者にとってはつまずきであり、衝撃でした。それは自分を汚すことに他ならないことでした。このようなコンテキストの中でイエスは、「悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない九十九人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある」と言われたのです。

このたとえはマタイにもありますが、その結びは「これらの小さい者のひとりが滅びることは、天にいますあなたがたの父のみこころではない」とあります。ルカは、神から離れていた罪人を見いだした時の神の喜びを伝えています。罪人を捜しまわり、見つけだしてくださる神、見いだした時の喜びのあまり、いたわってくださるその心、それに気づいた人の心はどんなでしょうか。

「喜びが天にある」、天における大きな喜び、神の喜び、イエスのみ心をとおして与えられたこの喜びです。「大きな喜びが天にある」という言葉を十分に味わいたいものです。

|

|

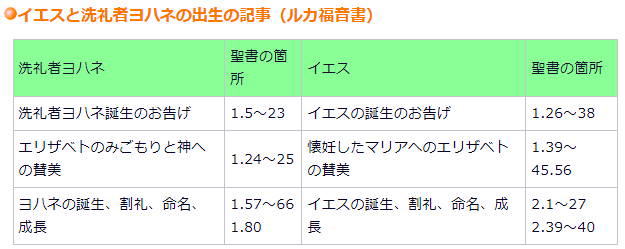

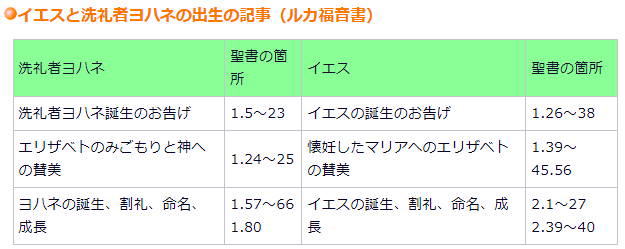

22.洗礼者聖ヨハネの誕生 6月24日。祭日。

イエスの誕生のちょうど6カ月前の今日、教会は洗礼者ヨハネの誕生を祝います。ルカによる福音書によれば、イエスと洗礼者聖ヨハネの誕生の記事が並列的に取り扱われています。洗礼者聖ヨハネはイエスの先駆者として位置づけられています。

今日教会は、天使によってザカリアに告げられた「あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ」との言葉、信仰の恵みの喜びを教会は願います。

ミサの叙唱の中で、「ヨハネはすでに母の胎内で救いの訪れを受け、その誕生は人びとに喜ばれました」と祈り、彼の生涯は「殉教によってその使命を全うした」と告げます。洗礼者聖ヨハネはなによりもメシアであるイエスを指し示したために、最大の預言者、旧約最後の預言者と言われます。彼は光そのものであられるキリストをあかししました。彼の生涯は、誕生から殉教まで一貫してイエス・キリストを指し示しています。

救い主キリストを迎える準備をし、彼に人びとを引き渡した洗礼者聖ヨハネの誕生を祝い、彼の熱烈さと絶えずイエス・キリストを指し示した無私無欲な心を受け継ぎ、主への奉仕に自分自身をささげることができるように取り次ぎを求めましょう。

第1朗読は、イザヤ書からです。今日読まれる箇所は「主のしもべ」第2の歌で、第2イザヤ書に属します。

主の取り次ぎ手となるのは王でしたが、それはだんだん神に仕える「主のしもべ」がその役割を果たすと考えられていきました。主のしもべは、「遠い国々」、当時では全世界という意味ですが、そこまで主の証人となる使命が与えられています。この主のしもべは「母の胎」にあった時から、「わたしはあなたを国々の光とし、わたしの救いを地の果てまで、もたらす者とする」とあるようにこの使命に招かれています。

主のみが救い主であり、救いの与え主であるということは、第2イザヤの特徴になっています。この朗読を読むように教会が差し出しているのは、洗礼者聖ヨハネの誕生にとてもふさわしいことだと思います。

第2朗読では、パウロがユダヤの人びとに行った最初の説教の一つである使徒言行録が読まれます。パウロはこの説教の中で、ダビデまでのイスラエルの歴史を簡単に述べ、次にイエスの死と復活のメッセージを述べます。パウロはイエスの活動の前に洗礼者ヨハネが「イスラエルの民全体に悔い改めの洗礼を宣べ伝え」たこと、また彼自身の言葉を引用しながら洗礼者ヨハネの先駆者としての使命について語ります。

実に洗礼者ヨハネは、旧約と新約を結ぶ使命をおびていたのです。このヨハネは自分を無にしていつもイエスの姿を指し示したのです。ヨハネは言います。「わたしを何者だと思っているのか。わたしは、あなたたちが期待しているような者ではない。その方はわたしの後から来られ……」と。

この洗礼者ヨハネの姿勢を自らの中に抱きながら、祈る一日としてはいかがでしょうか。

今日読むルカ福音書は、洗礼者ヨハネの誕生を喜ぶ人びとの姿、両親が「名はヨハネ」とした命名の記事が読まれます。この「ヨハネ」という名の意味は、「神が授けたもの」という意味です。

今日の誕生の記事は、旧約に出てくる預言者たちの誕生物語と同じ文学的ジャンルに入ります。洗礼者ヨハネはアブラハムとサラの子の誕生と同じように老夫婦に授けられた約束の子です。この子に対して言われたことは預言者として特別に神からの恵みを受けたしるしでもあります。「この子には主の力が及んでいたのである」とあるとおりです。

ルカ福音書では、イエスの幼年時代の記事と洗礼者ヨハネとの記事が並列に書かれています。これらを追っていくと、いくつかの発見があるでしょう。

洗礼者ヨハネの誕生の記事を読んでいくと、老年、不妊、不信……などの人間的な現実を通して「主の手」が働いていたことがよく分かります。

今日の朗読で読まれない箇所68~79節ではザカリアの賛歌と呼ばれるザカリアの預言があります。この賛歌は『教会の祈り』の「朝の祈り」の中で「福音の歌」として「福音の朗読を聞くときと同じ荘厳さと品位をもって」祈られている賛歌です。今日は、特別にイエスの先駆者として誕生したヨハネの生涯を思いながら祈ってみてはいかがでしょうか。彼は今もキリストを指し示しています。

入祭唱で「神から遣わされた人がいた。その名はヨハネ。彼は光についてあかしするため、また、主の道を備えるために来た」と祈りますが、彼は実にそのものです。

|

|

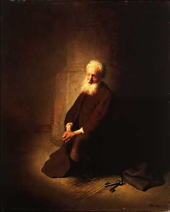

23.聖ペトロ・聖パウロ使徒 6月29日。祭日。

ペトロは、ゲネサレト湖畔のベトサイダの貧しい漁師ヨナとヨハンナの子として生まれ、弟アンドレと共に漁をしながら信心深い生活を送っていたといわれています。ペトロは、漁をしているとき、イエスから「人をすなどる者にしよう」と言われ、イエスの後に従いました。彼の名は、初めはシモンであったが、イエスが「岩」を意味する「ペトロ」という名前をつけられた。のちにイエスから「あなたはペトロ。わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てる。陰府の力もこれに対抗できない。わたしはあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなくことは、天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは、天上でも解かれる」(マタイ16.18-19)と約束された。復活されたイエスからは、「わたしの羊を飼いなさい」と言われ、ローマ教会を導きました。

67年、皇帝ネロによってキリスト教迫害が始まったとき、信者たちの勧めでローマを脱出しようとしましたが、そのとき、十字架を背負ったイエスに出会いました。ペトロが「クオ・ヴァディス・ドミネ」(主よ、どこに行かれるのですか)と尋ねると、イエスは「わたしは、ふたたび十字架につけられるためにローマに行くところだ」と答えられたといわれています。ペトロは、それを聞いて自分の使命を悟り、ローマにすぐに引き返し、進んで十字架に逆さまにつけられて殉教しました。ペトロが処刑された場所に、サン・ピエトロ大聖堂が建てられています。

ペトロは、ローマの司教として33年勤め、その最期をまっとうしたといわれています。後に、ローマの司教は全教会の司教団の頭、つまり教皇としてペトロの使命を受け継いでいくことになりました。そのため教皇職は、ペトロの座とも呼ばれています。

注)ペトロ(生年不明 - 67年?)は、新約聖書に登場する人物で、イエス・キリストに従った使徒の一人。初代ローマ教皇とされる。シモン・ペトロ、ペテロ、ケファともいわれる。)後に同じ言葉のギリシア語訳である「ペトロス」という呼び名で知られるようになる。本名はシモン(ヘブライ語読みでは「シメオン」שמעון。「シモン」は「シメオン」の短縮形)であるが、イエスにより「ケファ」(Kêpâ、アラム語で岩の断片、石という意味(ヘブライ語:ר־יוֹנָה, 、古典ギリシア語:Πέτρος, Pétros, 古典ラテン語:Petrus)と名付けられたことから、ペトロは「ケファ」というあだ名で呼ばれるようになった。パウロも書簡の中で、ペトロのことを「ケファ」と呼んでいる。この名はイエスが「私はこの岩の上に私の教会を建てる」と言ったことに由来している。

パウロは、キリストの時代に、小アジアのタルソに生まれ、サウロと呼ばれていました。ユダヤの律法や母国語以外に、ギリシャ語、天幕作りなどを学んでいました。エルサレムに遊学し、有名な律法学者ガマリエルから学び、生粋のファリサイ派となっていました。そしてサウロは、イエスの新しい教えが神への冒涜であるとの信念から、徹底的にキリスト教徒を迫害しました(使徒言行録 9.4 参照)。

ところがある日、キリスト教徒を捕らえるためにダマスコに行く途中、突然天から「サウロ、サウロ、なぜわたしを迫害するのか」というイエスの声を聞き、地面に倒れました。この復活したイエスとの出会いによって、サウロは回心し、何が信ずべき道であるのかを悟り、「イエス・キリストこそ神の子である」と熱心に宣べ伝え始めました。しかし、イエスの弟子たちもサウロの回心を信じられず、彼は苦しい立場に置かれました。そんなサウロに力を貸したのが、バルナバであり、アンティオキアで共に宣教して、そこに初めて教会を建てました。そのころから、サウロは、パウロと呼ばれるようになりました。

パウロは宣教旅行に3回出かけ、小アジア、ギリシャ、ローマ、コリント、アテネに福音を伝えました。多くの難に遭いながらも、ゆらぐことのない信仰によって、キリストの愛を伝えるために力を注ぎました。

ペトロが殉教したのと同じころ、ネロ皇帝の迫害時代に、ローマで捕えられて殉教しました。パウロはイスラエル以外の新しい地の人々に宣教したことから、「異邦人の使徒」と呼ばれています。新約聖書中にある彼の書いた書簡は、いかにキリストの愛がすばらしいかを私たちに伝えています。

注)パウロ(希: Παῦλος、? - 60年頃)は、初期キリスト教の使徒であり、新約聖書の著者の一人。はじめはサンヘドリンと共にイエスの信徒を迫害していたが、回心してイエスを信じる者となり、ヘレニズム世界に伝道を行った。ユダヤ名でサウロ(ヘブライ語: שָׁאוּל、)とも呼ばれる。古代ローマの属州キリキアの州都タルソス(今のトルコ中南部メルスィン県のタルスス)生まれのユダヤ人。

新約聖書の『使徒行伝』によれば、パウロの職業はテント職人で生まれつきのローマ市民権保持者でもあった。ベニヤミン族のユダヤ人でもともとファリサイ派に属し、エルサレムにて高名なラビであるガマリエル1世(ファリサイ派の著名な学者ヒレルの孫)のもとで学んだ。パウロはそこでキリスト教徒たちと出会う。熱心なユダヤ教徒の立場から、初めはキリスト教徒を迫害する側についていた。ステファノを殺すことにも賛成していた。

パウロの回心

ダマスコへの途上において、「サウロ、サウロ、なぜ、わたしを迫害するのか」と、天からの光とともにイエス・キリストの声を聞いた、その後、目が見えなくなった。アナニアというキリスト教徒が神のお告げによってサウロのために祈るとサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。こうしてパウロ(サウロ)はキリスト教徒となった。この経験は「サウロの回心」といわれ、紀元34年頃のこととされる。一般的な絵画表現では、イエスの幻を見て馬から落ちるパウロの姿が描かれることが多い。

一方でパウロ自身はこのエピソードを自ら紹介しておらず、単に「召されて使徒となった」などと記している。

回心後の伝道活動

その後、かつてさんざん迫害していた使徒たちに受け入れられるまでに、ユダヤ教徒たちから何度も激しく拒絶され命を狙われたが、やがてアンティオキアを拠点として小アジア、マケドニアなどローマ帝国領内へ赴き、会堂(シナゴーグ)を拠点にしながらバルナバやテモテ、マルコといった弟子や協力者と共に布教活動を行った。復活の奇跡を行った事もある。特に異邦人に伝道したことが重要である。『使徒行伝』によれば3回の伝道旅行を行ったのち、エルサレムで捕縛され、裁判のためローマに送られた。伝承によれば皇帝ネロのとき60年代後半にローマで斬首刑に処され殉教したと言われる。またローマからスペインにまで伝道旅行をしたとの伝承もある。

|

|

使徒ペトロ

使徒パウロ

|

24.主の変容 8月6日。祝日。年間の主日に優先して祝われる。

主の変容の祝日は、5世紀ごろから東方教会において祝われていました。主の変容は、受難の40日前に起こったと伝えられてきました。そのため、9月14日の「十字架称賛」の祝日の40日前の今日、祝うようになりました。

そして、教皇カリスト3世(1455~1458年在位)により、1457年に 教会カレンダーに加えられました。

典礼では、変容の出来事を、すでに四旬節第2主日に私たちに思い起こさせています。主の変容は、十字架のつまずきに耐えられるように、弟子たちの心を準備することが目的にありました。同時に、すべてのキリスト者を神の子とし、キリストと共に神の国を継ぐ者とする、父である神とのすばらしい関係をも伝えています。

主の変容の話は、私たちの心を 神の世界に向けさせます。地上での出来事 ― 喜び、苦しみ、悲しみ… ― を復活の栄光の光のもとに見るように招き、そのもとにしっかりと現実を引き受けるように招きます。弟子たちは この変容の出来事を体験した後、イエスと共に山を降り、世の中に入って行きます。

第1、第2朗読は ABC年共通ですが、福音書は、毎年異なります。

第1朗読で読まれるのは、ダニエル書です。主人公ダニエルはバビロンに連れて行かれました。ダニエル書は、おもしろいことに、この主人公ダニエルの時代の数世紀後に、書かれたと言われています。

ダニエル書では、バビロニア ― ペルシア時代のダニエルの信仰の戦いと、預言書の著者の時代とをオーバーラップさせ、後半では自分たちの時代を ダニエルに預言させることにより、

(1)神は忠実な信仰者を決して見捨てない

(2)神は必要な知恵と洞察力とを与えてくださる

(3)これらを信頼してどのような困難な時にも最後の勝利を信じ、戦うように、

と訴えています。今日読まれる読書は(2)の中に入っています。

ダニエルは、来るべき「人の子」の栄光の姿を預言しています。また、ダニエル書の代わりに ペトロの手紙IIを選択することも可能です。ペトロの手紙IIの著者は、キリストの栄光と来臨について語っています。

ペトロが語るのは、変容の山でイエスと共にいたこと、そこでイエスに与えられた御父からの栄光と栄誉を見たこと、神の声がイエスに語りかけておられるのを聞いたということです。変容はイエスの復活の前ぶれとしてではなく、イエスの再臨の勝利の栄光の前ぶれとしています。変容と再臨がお互いに関連し合っていることは福音書を見ていくとはっきりしています。手紙の著者は、キリストの再臨の生ける信仰を人びとの中に呼び戻そうとしています。信仰の目によって十字架を見ることです。

「わたしたちは、キリストの威光を目撃したのです」とのペトロの言葉から、力強いものが響いてきませんか。変えられたペトロ、福音書と共にゆっくりと味わいたいものです。

A年には、マタイによる福音書が読まれます。

「イエスの姿が変わる」ご変容の記事は、共観福音書すべてに記されています。マタイ福音書17章1~9節、マルコ福音書9章2~10節、ルカ福音書9章28~36節です。

これらを比較しながら読んでみると、各福音記者のポイントが見えてきます。

主の変容の記事は、次の3つの出来事が描かれています。

(1)イエスが栄光の姿に変容したこと

(2)モーセとエリヤの出現

(3)天からの声

モーセとエリヤは、旧約の中で、律法と預言者の代表者です。この2人と語り合うイエスは、律法と預言を成就する方です。「山」も、聖書にたびたび登場するシンボルで、「山」と聞くと当時の人々はシナイ山を思い起こし、神の顕現の場と理解していました。モーセとエリヤも、山で神の顕現を目撃しました。

マタイは、他の福音史家と違って「主よ」と呼びかけます。主、キュリオスとは、通常復活された方への敬称です。天からの声、輝く雲によって、この物語はクライマックスに達します。天からの声は、イエスが洗礼を受けられたときと同じですが、その後に「彼に聞きなさい」との句が付け加えられています。

「彼に聞きなさい」と言えば、マタイが福音書を書いた対象の人々は、預言者を立てる約束をされた時に言われた「あなたの神、主はあなたの中から、あなたの同胞の中から、わたしのような預言者を立てられる。あなたたちは 彼に聞き従わねばならない」(申命記 18.15)を受け取っていたのです。これが、この物語の主眼点です。

主の受難の物語の前に位置づけている マタイにとって、主の変容の出来事は、3人の弟子に復活のキリストを預言させ、信仰を強め、希望をあたえるものとなったのです。この主の変容は、現代の私たちにとって、なにを語るのでしょうか。弟子たちは、この変容の出来事を体験した後、山から降りました。

B年には マルコによる福音書が読まれます。

「イエスの姿が変わる」ご変容の記事は、共観福音書すべてに記されています。マタイ福音書17章1~9節、マルコ福音書9章2~10節、ルカ福音書9章28~36節です。 これらを比較しながら読むことをお勧めします。

今日の福音を理解するには、ペトロの信仰告白、イエスの死と復活の予告、私についてくる者は、などのエピソードの後に今日の福音の箇所が出てくるということです。イエスはペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人を連れて山に登り、3人の前で変容し、エリアとモーセが現れます。その時、ペトロは恐れて、なにを言ってよいのかわからないほどの状態になり、その時「これはわたしの愛する子、これに聞け」との天からの声を聞きます。

ペトロの反応、「ペトロは、どう言えばよいのか、わからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである」とマルコは伝えています。ペトロの思い、行動、反応などをとおして私たちはキリストの神秘を学んでいくことができます。

今日の福音の前に、ペトロはイエスから受難を予告されると、彼はイエスのそでをひいていさめたのです。そのペトロをイエスは、サタン呼ばわりされています。ペトロはイエスが苦しみを受けるということを、まったく理解できませんでした。彼のメシア像はまったく違っていたのです。

ペトロはイエスの宣教の旅をご一緒しながら、イエスが権威をもって会堂で教え、病をいやし、悪魔を追放するなどを見て、そこからイエスが苦しまれるなどということは想像もしませんでした。多くの人たちと同じように、彼も自分たちの苦しみから、ローマ帝国の支配からも解放してくれるメシア像を描いていたと言えます。しかし、神が示される道、その神秘は、人間の救いは、イエスの苦しみの死をとおしてしかありえなかったのです。この神秘を、神の思いをペトロたちにわからせたのが、この山上でのイエスの変容の出来事だったのです。

「これに聞け」と天からの声、ここに、ペトロはご自分の輝きを隠し、十字架を背負って歩む苦しみのしもべ、イエスの神秘に目をあげるようにと教えられるのです。イエスは、十字架のつまずきに耐えられるように弟子たちを準備されるのです。この体験の後、弟子たちはどうだったのでしょうか。マルコは「彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った」と記しています。

C年は ルカによる福音書が読まれます。

「この話をしてから八日ほどたったとき」と今日の福音ははじまりますが、「この話」とは、今日の福音のすぐ前に書かれているイエスの死と復活の予告を指しています。

イエスは、ペトロ、ヨハネ、ヤコブを連れて、祈るために山に登られます。その祈りの中での話です。イエスはその祈りの中で姿が変わられます。この変容は外形上の変化ではなく、神の子としての本質の現れです。

旧約の中で、律法と預言者の代表者であるモーセとエリヤの二人がイエスと語り合っています。「イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最期について」です。この時、弟子たちはゲッセマネの園の時のように睡魔に襲われますが、じっとこらえ、「栄光に輝くイエスと、そばに立っている二人の人」を見ることができました。

しかし、この二人の会話は聞けなかったのでしょう。いや、聞くのをさけていたのかもしれません。ですからイエスに提案します。「仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリヤのためです」と。こうして、仮小屋を建てることにより、栄光に輝く三人を地上にとどめようとしたのです。しかし、ペトロは「自分で何を言っているのか分からなかった」のです。

天と地のシンボルである雲が現れます。そして、ペトロを正します。「これはわたしの子、選ばれた者。これに聞け」と。声がしたときにはイエスだけがそこにおられたというのは、意味深いと思いませんか。

ペトロはイエスに聞き従わねばならないのです。そう声は招いたのです。弟子たちはイエスにこの体験の意味を尋ねようとはせずに沈黙を守っています。十字架の死を見つめることはできないのです。弟子たちは「見たことを当時だれにも話さなかった」と終える今日の福音は、深い余韻を残しながら私たちに訴えます。

福音書はそこに登場する人物をとおして今の私たちにメッセージを残します。その中でもペトロの性格、感情などが実にいきいきと描かれています。弟子たちが仰ぎ見た姿、栄光のありのままを、私たちも他日見ることでしょう。その日のために私たちは今から準備するのです。

8月にこの主の祝日があるのは、実に意味深いことです。私たちは地上の生活を終え、永遠のいのちへの旅を考えさせる時だからです。この旅の中で、十字架は避けられませんが、十字架の苦しみは背負う価値のある苦しみです。

|

|

25.聖母の被昇天 8月15日。祭日。

聖母の被昇天の祝日は、1950年に「無原罪の聖母が地上の生涯の終わりにからだも魂もろとも天にあげられた」と教皇ピオ12世によって定義されたように、マリアが栄光につつまれて天国へ上げられたことを祝います。

聖母の被昇天は、マリアが神の母であることに由来します。マリアが神の母になったことが全世界にとって恵みであるように、マリアの被昇天は、神へと昇る全人類の被昇天のはじまりでもあるのです。

5世紀のエルサレムでは、8月15日にマリアを神を生んだ方「神の母マリア」として祝われていました。6世紀には、マリアの永眠の日として東方教会で祝われるようになりました。これが7世紀に、西方教会でも受け継がれるようになりました。ローマ皇帝マウリチウスは、この祝日を国際日として定めたため、7世紀になるとほとんど全教会で祝われるようになり、8世紀には、「聖母の被昇天」と呼ばれるようになりました。

「8月15日の日は、一切をなし終えてみたされ、祝福にみちあふれた彼女の生涯を飾る祝日であるとともに、汚れのない魂と処女を守りとおした肉体の栄光をたたえ、さらにまた、復活したキリストに彼女が完全にあやかるものとなったことを祝う日です。」と、教皇パウロ6世は回勅「マリアーリス・クルトゥス ― 聖母マリアへの信心 ― 」で述べておられます。

第1朗読では、旧約聖書ではなく、黙示録(11.19a、12.1-6、10ab)が読まれます。1人の女性の黙示が、キリストの教会とマリアの姿を表しています。この女性は、天のエルサレム、キリストの花嫁である教会で、キリストを生み、生涯キリストと結ばれたマリアの姿でもあるのです。ですから、教会の象徴であるマリアは、教会に属する人の姿を表す典型ともいえます。

第2朗読では、コリントの信徒への手紙(コリント I 15.20-27a)が読まれます。パウロは、キリストの復活がすべての人に救いをもたらすことを、アダムの死と対比させて語っています。死者の復活を否定する人々に、パウロは「キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました」と言っています。「初穂となる」とは、キリストの復活がキリスト者の復活の根拠であり、原動力だからです。

聖母の被昇天を祝う今日の福音は、ルカ1章からとられています。イエスを身ごもったことを知ったマリアが親戚のエリザベトを訪れる場面、「マリアの賛歌」として知られている「マグニフィカト」が読まれます。

聖書の中でマリアの姿は、イエスを生んだ1人の女性というよりも、ある人々の代表のように描かれているのに、気づきます。救いを待ち望んでいたイスラエルの人々の代表、救いを受けたキリスト者の代表として。人々の代表としてのマリアという受け取り方は、教会がずっと大切にしてきたものです。

今日祝っている被昇天も、救いを受け入れたマリアを代表としている人間が、最終的にはどうなるのか、ということを示しています。私たちはみな、マリアのようにキリストの復活にあずかり、完全に救われた者、被昇天する者となることを示しています。マリアのうちに救いの歴史のあらゆる出来事が成就され、マリアは偉大な神をたたえるように全教会を招きます。そのため、教会は歴史をとおして、何世紀にもわたってマリアの賛歌を「晩の祈り」で歌ってきました。

今日、聖母の被昇天にあたって、第2バチカン公会議が「教会憲章 103」の中で、「キリストの生涯の秘義を、1年の周期をもって祝う際、教会は神の母である聖マリアを特別の愛をもって敬う。…教会は聖母のうちに、あがないの最もすぐれた実りを感嘆し、ほめたたえ、あたかも最も純粋な姿のうちにおけるものとして、聖母のうちに、自らが完全にそうありたいと欲し、希望しているものを、喜びをもって見つめるのである。」と言っています。このマリア像を、祈っていってはどうでしょうか。

|

|

26.十字架称賛 9月14日。祝日。年間の主日に優先して祝われる。

この日は、人々の救いと勝利の希望である、キリストの十字架を思い起こす祝日です。十字架の崇敬は、335年にキリストの墓の上に立てられた復活聖堂の献堂の祝典に関連して定められたと言われています。

エルサレムではすでに5世紀から、復活聖堂の献堂を記念する9月13日の翌日に、キリストの十字架を礼拝する習慣がありました。これは次第に東方教会全体に広まっていきましたが、ローマ典礼にこの習慣が取り入れられたのは 7世紀になってからです。

この日の典礼は、また、いけにえの大切さを強調する旧約聖書にも根ざしています。旧約時代には、「第七の月の十日は贖罪日である。聖なる集会を開きなさい。あなたたちは苦行をし、燃やして主にささげる献げ物を携えなさい。」「第七の月の十五日から主のために七日間の仮庵祭が始まる。」「あなたたちは七日の間、仮庵に住まねばならない。イスラエルの土地に生まれた者はすべて仮庵に住まねばならない。」(レビ 23.27、34,42)とあるように、「第七の月」(今の9~10月)の10日は「あがないの日」として、大司祭が年に1度至聖所に入り、契約の箱に犠牲の血を振りかけ、民の1年の罪をあがなっていました。また、15日からの1週間は「仮庵の祭り」としてエジプト脱出における神の救いのわざを記念していました。

新約では、ヘブライ人への手紙(9.6~12参照)の中で、キリストの犠牲とあがないの日の典礼を関係づけています。また、ヨハネ福音書で、イエスが「渇いている人はだれでも、わたしのところに来て飲みなさい」(7.37)と大声で言われたのは、幕屋祭(仮庵祭)の折でした。十字架上で、イエスは多くの人々の罪のあがないのために、ご自身をいけにえとしてささげられました。ですから、イエスの十字架は、私たちにとって新しいいのちへの出発点ともなったのです。この十字架は、「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です」(I コリント 1.18)。

第1朗読のために2つの朗読が用意されており、どちらかを選択して読むことになっています。「民数記」に「荒れ野で40年の間」とあるように、エジプトから導き出されたイスラエルは、荒れ野に40年間滞在しました。「民数記」は、シナイ山から「約束の地」までの数百キロの道のりを、イスラエルの人々がどうして40年も費やしたのか、その訳を物語っています。

「民数記」は、大きく3つの段落に分けることができます。

(1) シナイ山のふもとで 1.1~ 10.10

(2) カデシュで 10.11~ 20.13

(3) モアブの荒れ野で 20.14~ 最後

今日、読まれる箇所は最後に属します。

荒れ野の旅に耐えられなくなった民が、神とモーセに逆らい、不満を爆発させます。主は今までとは異なり、「炎の蛇」を送り、これは民をかみ、死者もでたほどでした。モーセは、民のためにとりなしをして、いのちを取り戻す道を主から示されます。それは「青銅の蛇」でした。

もう一つの選択朗読箇所は、フィリピの信徒への手紙から、あの有名なキリスト賛歌が読まれます。この賛歌は、聖パウロ以前にすでに存在していたものです。聖パウロは、キリストの卑下と高挙を歌うこの賛歌を引用してフィリピの信徒へ送っているのです。ここには、イエスと神とのつながり、連携がみごとに描写されています。イエスの受難と復活神秘の神髄を示している賛歌です。

今日の福音は、ヨハネ(3.13~17)からです。14節にある「モーセが荒れ野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない」は、一つ目の朗読、民数記をふまえています。この出来事は、イエスが十字架にあげられるという出来事の予型となっています。

共観福音書とは異なり、ヨハネは、イエスの十字架の死そのものを、「あげられる」と表現して、それを「栄光にあげられる」ことと見なしています。荒れ野であげられた蛇をみて、人々が救われいのちを得たように、十字架上のイエスを信仰をもって仰ぐ人は 永遠のいのちを受けるのです。

今日読まれる答唱詩編(78)は、イスラエルの歴史を歌う詩編です。そして、その歴史は神へのそむきの歴史でした。また、それは同時に救いの歴史でもあったのです。

長い詩編ですが、ゆっくりと味わいながら、祈ってみてはいかがですか。

|

|

27.諸聖人 11月1日。祭日。

教会は、最初の時から殉教者の殉教記念日を祝ってきました。しかし、ディオクレティアヌス皇帝の時代(4世紀)の迫害のころからは、ある特定の日(復活節中のある日、または聖霊降臨最初の主日)に祝っていました。

4世紀、コンスタンティヌス皇帝によってキリスト教がローマの国教となると、教会は各地の殉教者たちを悼み記念するようになりました。609年、教皇ボニファティウス4世はローマのパンテオン(神殿)をキリスト教聖堂に建て直し、カタコンベ(殉教者たちの墓)の多くの遺骨をそこに移し、聖なる殉教者たちを記念しました。教皇はこの日11月1日を「諸聖人の日」と定めました。

9世紀に、教皇グレゴリウス4世は、この祝日を11月1日に移し、すべての殉教者から諸聖人にまで広げました。この決定を機に諸聖人の祝いは広まっていきました。

典礼暦年の最後の月に祝う“諸聖人”の祭日は、主の再臨とキリストの輝かしい完成を思い起こさせる日です。それは、キリスト者が死のかなたの命への希望に生きるように励ましてくれるためであり、また、目にみえない世界に入ったすべての人との連帯を意識する日でもあるのです。

「諸聖人」は、天国にいるすべての聖なる人の霊魂をさしており、神のもとで人びとのために取りなしており、敬われています。私たちは諸聖人が、今は神のもとにあって、私たちのために取りなしてくださっていることを信じ、諸聖人とともに喜んでこの日を祝います。

第1朗読では、ヨハネの黙示録が読まれます。ヨハネの黙示録は、90年代後半に書かれたといわれています。その当時、小アジアはローマ帝国の属州であり、ドミティアヌス皇帝の支配のもとにあった95年ごろには、教会の迫害も激しかった時でした。

黙示録の著者ヨハネはパトモス島に島流しにされ、そこで、ヨハネは、幻のうちに、十字架のしるしによって刻印された大勢の人々を見たのでした。イスラエルの子らとすべての国民から選ばれた人々です。みな、小羊の血によって清められた人々で、神への永遠の礼拝を捧げています。黙示録が、天の世界を描き、終わりの日を描写するのは、この世を生きる私たちが苦難に負けることなく、信仰のうちに留まることができるように、励ますためです。

黙示録は聖書の中でも難しい書物といわれています。しかし、黙示録の著者の言葉の象徴とその意味するところを知ると、そこに書かれていることがわかるようになります。その手引きとなる本をご紹介したいと思います。『ヨハネの黙示録を読む』です。終末期に入っているこの季節に、読んでみるのは意義深いことです。

第2朗読ではヨハネの手紙Iが読まれます。今、私たちは神の子と呼ばれます。「事実、そのとおりです」と、ヨハネが語るように、私たちは、本当に神の子なのです。すでに神の子であっても、神の御子が現れる時には、私たちはキリストに似た者となると約束されているのです。それは、私たちに示される神の究極の姿です。

今日の福音は、「8つの幸い」、「真福八端」と呼ばれる箇所が読まれます。諸聖人は、イエスのおすすめになったように生き、イエスの与える幸い、その祝福にあずかる者となった人々です。

幸いと訳された語は、元来、最高の幸福と幸福感を示したものだそうです。幸いのヘブル語は、神から与えられた祝福、救いの喜びをあらわすものです。また、これは、神との人格的な交わりの喜びを軸とした、祝福、幸福です。

心の貧しい人々は、幸いである、

天の国はその人たちのものである。

悲しむ人々は、幸いである、

その人たちは慰められる。

柔和な人々は、幸いである、

その人たちは地を受け継ぐ。

義に飢え渇く人々は、幸いである、

その人たちは満たされる。

憐れみ深い人々は、幸いである、

その人たちは憐れみを受ける。

心の清い人々は、幸いである、

その人たちは神を見る。

平和を実現する人々は、幸いである、

その人たちは神の子と呼ばれる。

義のために迫害される人々は、幸いである、

天の国はその人たちのものである。

わたしのためにののしられ、迫害され、

身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられるとき、

あなたがたは幸いである。(マタイ 5.3-11)

私はこのような人をこそ祝福してあげるのだ、との神の祝福は、神の恵みの無償性が示されています。今日祝う聖人は、みなこの愛の道を経て、キリストの与えてくださる祝福にあずかりました。私たちは、ゆっくりとキリストが告げられる8つの幸いを、特別に今日は味わってみたいと思います。諸聖人とともに。

ここに、キリストに従う者の生き方が説明されているのですからです。

|

|

28.死者の日 11月2日。祭日でも祝日でもないが、年間の主日に優先する。

注)カトリック教会で行われる通夜の式は「親しい人との別れは、だれにとっても悲しいことです」という招きの言葉で始まりますが、特に身近な人の死を前にして、死という現実を目の当たりにするのはいつの世も同じです。しかしキリストを信じる者にとって死が人生の終わりに思えたとしても、新たな人生の始まりであり、目的である天国への旅立ちであることを信じているからこそ、人の死を素直に見つめ、悲しみの中にも安らぎを覚えるのです。通夜での祈りはそのことを表明します、「キリストは『わたしは復活であり、いのちである。わたしを信じる者はたとえ死んでも生きる』と教えられました。別離の悲しみのうちにもわたしたちは、このキリストのことばに慰めと希望を見いだします」(カトリック儀式書「葬儀」)。

このようにキリスト教においては、死いうものが神のみもとに帰り、永遠のいのちにあずかるということですから、亡くなった人の魂が永遠に安らかに憩うように祈りをささげることをかねてから教えてきました。またわたしたちは生者同士の関係だけでなく、生者と死者との連帯関係にあります。故人が天国に入るためにはその霊魂があらゆる罪の汚れから清められ、神のみもとで永遠の幸福にあずかることができるように祈ることによって死者を助けるだけでなく、死者がわたしたちのために執り成しをしてくださることを信じるがゆえに、教会はキリスト教の初期時代から、死者の記念を深い敬愛の心をもって尊び、死者のための祈願をもささげてきました。

教会の典礼暦で11月2日は「死者の日」とし、亡くなったすべてのキリスト者を記念します。キリスト者の間では2世紀頃から死者のための祈りを唱える習慣が生まれ、次第にミサが伴うようになりました。亡くなったすべてのキリスト者を1年の特定の日に記念することは、7世紀初めにセビーリャの司教イシドルスが、聖霊降臨の祝日の翌日に死者を記念するミサを行なうように指示したことに始るとされています。さらに、諸聖人の祭日(11月1日)の翌日にすべての死者を記念する習慣は、998年にクリュニー修道院院長のオディロンによって始められ、その修道院の修道士たちの影響によって11世紀には広く行なわれるようになりました。ローマ教会には1311年の暦に始めて記されていますが、それ以前からローマでも死者の日の記念日が行われていたと思われます。この記念日は西欧諸国に広まり、15世紀には、スペインのドミニコ修道会で盛んに行なわれ、司祭がこの日に3回のミサをささげるようになったのもこの頃だといわれています。18世紀になる頃には、3回のミサの習慣が世界各地に広まり、1915年に教皇ベネディクト15世がこれをすべての司祭に許可することによって、全教会に広めました。現在はこのような規定はありません。 11月が「死者の月」として定着してきたのがいつからなのか定かではありませんが、死者への思いがミサをはじめとする様々な祈りの形で表され、それが広がりを見せ、伝統・習慣となって次第に死者の月になったと考えられます。おそらく、諸聖人の祭日(11月1日)の翌日にすべての死者を記念する習慣は、998年にクリュニー修道院のオディロンによって始められ、クリュニーの修道士たちの影響によって11世紀には広く行われるようになったとおもわれます。ローマ教会には1311年の暦に初めて記されていますが、それ以前からローマでも死者の日の記念が行われていたと思われます。

『毎日の読書』より

わたしたちは生者と死者を問わず万人との連帯関係にあり、その連帯関係は聖徒の交わりを土台としています。「聖徒の交わり」とは、「聖なるものの分かち合い」と「聖なる人々の交わり」という意味を持ち、聖徒たちの交わりが、まさに教会なのです。すべての罪はこの交わりを損なうものです。

教会はキリスト教の初期の時代から、死者の記念を深い敬愛の心をもって尊び、死者のための祈願をもささげてきました。死者のためのわたしたちの祈りは、死者を助けるだけでなく、死者がわたしたちのために執り成すのを有効にすることができるのです。

『カトリック教会のカテキズム』(946、953、958)を参照(中央協議会HP「死者の人は?より)

諸聖人を昨日祝った私たちは、今日神に仕えて亡くなったすべての人を思い起こし、死者のための祈りを共にします。地上の「生」を超えたいのちに、私たちの心を開かせてくれるのが今日の典礼です。

死者のための祈りが典礼の中に現れたのは、3世紀のはじめ、カルタゴにおいてです。しかし、死者のために祈る習慣は、初期キリスト教の時代からあり、4世紀には東方教会に、8世紀には西方教会において、ミサの奉献文に取り入れられるようになりました。現在の「死者の日」の起源は、998年にフランスのベネディクト会クリュニー修道院において、11月2日を帰天したすべての信徒のための記念日と定めたことによると言われていますます。そして、この習慣は、だんだんと教会全体に広まっていきました。

教会は、死者のために祈ることにより、生きている人だけでなく、亡くなった人をも含む、交わりの共同体であるという考えを深めてきました。この世を去った人々のために祈りながら、私たちは、死者の中から「復活された御子キリストに従う私たちの信仰を強め、死者の復活を待つ私たちの希望を不動のものとしてください」と祈ります。今日の典礼をとおして、教会のこの心を味わっていきましょう。

亡くなった人のために祈る日の中心は、いつもと同じキリストの死と復活の秘義です。

日本の教会では、日本社会にキリスト教本来の希望にみちた死生観と、祖先崇拝に福音の息吹をという心遣いから、『祖先と死者についてのカトリックの手引き』が出されています。この本は、葬儀やお墓のことで戸惑いや疑問を抱いたことのある方に答えてくれます。

今日の第1朗読では、知恵の書が読まれます。知恵の書 1~5章は、知恵と人の行く末について論じます。亡くなった人たちはどこにいるのか、だれがこれに答えるのでしょうか。

すべての人が死ぬことについて、知恵の書の著者はまず、悪人の口を借りて、神を認めない人の考えを描写します。それに対して、2章21節から反論を開始します。知恵の書の著者が、特にここで強調するのは、義人の信仰とそれに対する報いです。

「主により頼む人は真理を悟り、信じる人は主の愛のうちに主と共に生きる」と、知恵の書は告げています。

だれにでも訪れる死、この現実を自らのうちに迎え入れることについて思い巡らす日としてはいかがですか。

死者のためのミサには、いろいろの聖書のテキストを選べるようになっています。今日の第2朗読のためには、ローマの信徒の手紙が選ばれています。この手紙は、聖パウロの手紙の中で一番長いもので、16章からなっています。この手紙はまた、もっともよく聖パウロの神学思想が展開されているものです。1章 16~17に、この手紙のテーマが述べられていると言えます。この手紙は教会史において、大切な役割を担ったもので、西方教会の最大の教父アウグスチヌス、日本でも彼の著は親しまれていますが、その彼を回心へと導きました。

この手紙が組織的に書かれているとはいうものの、やはり書かれたときの具体的歴史事情があります。その辺も学びながら、このすばらしい書を読まれることをお勧めします。 今日読まれる個所は、この手紙の第2部「信仰による義(5~8章)」の締めくくりにもあたります。今日の朗読は、「神がわたしたちの味方であるならば、だれがわたしたちに敵対できますか」とはじまります。「~であるならば」との条件法で書かれていますが、これは事実を強調する言い方で用いられています。つまり、神が実際に私たちに味方してくださっているということになります。

この味方してくださっている事実は、私たちの益のためであり、また、その方は身代わりとして「御子をさえ惜しまず死に渡された方」なのです。ですから、「御子と一緒にすべてのものをわたしたちに賜らないはずがありましょうか」と聖パウロは言います。1句1句が力強く響いてきます。この今日の朗読の個所を、私たちの信仰宣言として、何度も何度も祈ってみてはいかがでしょうか。繰り返し宣言していくうちに、だんだんと内なる心に染みこんでくるのを感じませんか。実に、「わたしたちの主キリスト・イエスによって示された神の愛から、わたしたちを引き離すことはできないのです。」

今日の福音では、ヨハネによる福音書が読まれます。ヨハネの6章は、聖体についての章とも呼ばれます。ここで、イエスはご自分はだれか、ご自分の使命はなにかを「いのちのパン」のイメージで語り、明かしてくださっていますが、その中の1部が読まれます。

今日の福音は37節から読まれますが、イエスの言葉そのものは、35節にはじまっています。「自分は誰であるか」について35節に総括的に述べられたことを、36~40節では、それを展開しています。

イエスの語られることは明確です。イエスが「天から降って来た」のは、ご自分の意志によるものではなく、御父の意志を行うためです。イエスを見て信じる人はすべて救われます。私たちが生きるようにと、心砕く神の働きは、イエスを通してあらわにされます。

「わたしのもとに来る人をわたしは決して追い出さない」と、キリストは「終わりの日に復活させる」ことを約束されます。死を超えたいのちのあることを告げる招きの言葉です。

「わたしがその人を終わりの日に復活させることだからである」とは、なんと力強く響く言葉でしょうか。

今日は、この世のいのちを終えて、永遠のいのちのうちに生きている人を想いながら、キリストに結ばれている現実をも祈り、味わう1日でありたいと思います。

注)ハロウィン、あるいはハロウィーン(英: Halloween または Hallowe'en)とは、毎年10月31日に行われる、古代ケルト人が起源と考えられている祭のことである。現代では特にアメリカ合衆国で民間行事として定着し、祝祭本来の宗教的な意味合いはほとんどなくなっている。カボチャの中身をくりぬいて「ジャック・オー・ランタン」を作って飾ったり、子どもたちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりする風習などがある。日本でもクリスマスのように年間行事のように取り入れられているが、コマーシャリズムの要素が往々にしてあることは否めない。

ハロウィンは、もともとキリスト教の祭ではない。ハロウィンに対しては、本来、キリスト教にとっては異教徒の祭りであることから、キリスト教教会においては、容認から否定まで様々な見解がある。ケルト人の1年の終わりは10月31日で、この夜は秋の終わりを意味し、冬の始まりでもあり、死者の霊が家族を訪ねてくると信じられていた。時期を同じくして出てくる有害な精霊や魔女から身を守るために仮面を被り、魔除けの焚き火を焚いていた。これに因み、31日の夜、カボチャ(アメリカ大陸の発見以前はカブが用いられた。スコットランドではカブの一種ルタバガを用いる。)をくりぬいた中に蝋燭を立てて「ジャック・オー・ランタン (Jack-o'-lantern)」を作り、魔女やお化けに仮装した子供たちが近くの家を1軒ずつ訪ねては「トリック・オア・トリート(Trick or treat. 「お菓子をくれないと悪戯するよ」または「いたずらか、お菓子か」)」と唱える。家庭では、カボチャの菓子を作り、子供たちはもらったお菓子を持ち寄り、ハロウィン・パーティを開いたりする。お菓子がもらえなかった場合は報復の悪戯をしてもよい、とされている。玄関のライトを点けている、またはハロウィンの飾りつけをしていると訪問してもよいという意思表示になっており、それにもかかわらず断る家主とは悪戯の攻防戦が繰り広げられる。これはあくまでも電気が点いている家に対してであり、そうでない場合はがっかりして立ち去るのがほとんどである。

なお、現代の日本社会において「ハロウィン」がキリスト教の行事であると理解している人々も少なくない。同じように「クリスマス」も救い主イエス・キリストの誕生を祝う日(誕生日ではない。)であることが伝えられていないいないことは、はなはだ嘆かわしいことではないだろうか…と思う次第である。

|

|

|

29.ラテラン教会の献堂 11月9日。祝日。年間の主日に優先して祝われる。

注)11月9日は、ラテラン教会の献堂記念日です。第1朗読のために、ふたつの朗読が用意されていますがいずれかを選択して読みます。献堂も主の祝祭日として、典礼刷新により盛大に祝われるようになりました。

4世紀のはじめ、ローマ皇帝コンスタンティヌスはキリスト教を国教と定め、ラテランに聖堂を建てた。この聖堂が神にささげられたものとして記念されたのがこの日である。

ラテラン大聖堂は、ローマ司教である教皇の司教座であり、「全世界のすべての聖堂の母および頭」である。最初の名は「救い主大聖堂」と呼ばれたが、13世紀に聖ヨハネの名が加えられ、現在は「ヨハネ大聖堂」として通用している。現在の大聖堂は、14世紀の火災にあって、再建されたが、当時の形もいくらか残っている。

教会の献堂式を毎年記念する習慣は、古くからの伝統である。そのためカトリックでは、各教区の大聖堂とローマの4つの大聖堂、聖ペトロ大聖堂と聖パウロ大聖堂(11月18日)、聖マリア大聖堂(8月5日)、そしてラテラン大聖堂を祝っている。

ラテラン教会は、ミラノ勅令でローマの禁教令が解かれた翌年の324年、ローマ司教(教皇)座教会としてコンスタンティヌス皇帝により建てられました。この献堂記念日が11月9日に祝われるようになったのは、11世紀になってからです。ラテラン教会は、ローマの司教座聖堂として、「すべての(諸)教会の母」と呼ばれています。

ラテラン教会の前身は、16世紀の発掘でラテラニ家の豪華な邸宅であったことが分かりました。その後、コンスタンティヌス皇帝皇后の宮殿になり、キリスト教の信仰が自由になったときに、この宮殿の一部が教会に改造されたのです。1123年には、はじめてここで公会議が開かれ、また多くの人々がこの洗礼堂で洗礼を受けました。ローマの司教でもある教皇は、毎年聖木曜日にはこの大聖堂を訪れ、主の晩餐式(ばんさんしき)を行います。

ラテラン教会は、洗礼者ヨハネと福音史家であり12使徒の一人である使徒ヨハネの両ヨハネの名をとって、Basilica di “San Giovanni in Laterano =ラテランの聖ヨハネ大聖堂”とも呼ばれています。

「教会」とは、本来エクレジア、つまり呼ばれた者の集い。神の民の集会です。ですから、教会が献堂を祝うこの日は、旅する神の民のために祈る日でもあます。この日、教会の誕生とその成長・発展の歴史を記憶し、感謝しながら、すべての祝福の源である教会、キリストの体である教会、またキリストの体である一人ひとりのキリスト者のために祈り、キリストが、教会とそのメンバーのうちに住んでくださるように祈ります。この日、ラテラン教会を思いながら、信徒一人ひとりがキリスト者の集まりである教会の誕生をも祝いたいものです。

第1朗読では、エゼキエル書が読まれます。新しいエルサレムの神殿の中央から水が流れ出、この水が流れていく所はどこでも、うるおされると預言します。エゼキエル書は、33章でエルサレムの陥落を述べた後、34~48章において、救いの告知をします。エルサレムの滅亡の転機としてエゼキエルの預言は、救いの告知となるのです。47~48章は、新しい聖地、新しい神殿の理想をシンボリックに語ります。

神殿からあふれ出る泉のイメージは、宇宙的なひろがりをもって進展します。新しいエルサレムの神殿から水が流れ出、この神殿が宇宙の中心となります。ちなみにヨハネの黙示録(21~22章)に描かれている新しいエルサレムの都も、このエゼキエルからビジョンを受け継ぎ、人々はそこで永遠にまことの礼拝をささげるのです。

「この水が流れる所では、もとからある水がきれいになる……。この川が流れる所では、すべてのものが生き返る」との再生といやしの出来事は、今日生きる私たちにはどのようなメッセージなのでしょうか。 エゼキエルは、この「水が聖所から流れ出るから」と言っています。ラテラン教会の献堂の日に、このエゼキエルの語る言葉は、特別の響きをもっていると思いませんか。

「わたしたちは神のために力を合わせて働く者であり、あなたがたは神の畑、神の建物なのです」と今日の第2朗読ははじまります。

パウロがコリントを立ち去った後、コリントの教会では、派閥の問題が持ち上がってきます。そのような教会の状況に対して、パウロはアポロと自分の役割の違いについて「神の畑」のイメージで述べ、二人は対立していないことを主張します。

その後で、パウロは教会を「神の建物」と呼んで、今度は、パウロが建物の「土台をすえ」、他の人がその土台の上に「家を建てた」と言います。そして、その大元の土台はイエスであり、だれもその土台以外に、他の土台をすえることはできないと言います。