。

私は暴力シーンを好まない。有無をいわさず相手を殴り倒す、ばったばったと切り殺す。殺さねば殺されるというせっぱつまった状況があるのならば、それはどんな経過で成り立ったのか、そこにのっぴきならない筋立てはあったのか、そんなことを考えながらそんな文字通り殺伐な場面を眺めるのはいい気持ちではない。少なくとも稀に生理的な快感を得ている瞬間があるという(それはあるかもしれないが)自分の反応を理性が承諾する事は出来ない。

要するに不愉快なのだ。

だから北野武の映画はずっと観なかった。今回、余り暴力シーンのない(らしい)タケシの映画があるというので観た。従来の作品よりも分かりやすいということも聞いていたし、期待して愉しみに行った。

糸偏景気に乗って財を成した絵の好きな会社社長(中尾彬)の息子として画家になることを刷り込まれ義務づけられた真知寿は両親の変死という不幸な運命に遭って苦労を重ね、多少常識を欠いたところを保持しながら、成人になっても画家として大成したいという夢を持ち続け、理解してくれる伴侶も獲得して老年までその節をまげずに更に“芸術製作”という名の奇行をエスカレートしていく。

真知寿の描く絵(全部北野たけしが描いたものだと)が子供(吉岡澪皇)のころから青年(柳憂怜)、中年(北野武)となるにつれて様々に変化していく。それも彼の父をさんざん食い物にした画商(伊武雅刀)の息子(大森南朋)にこきおろされて、画学校へ入りなおし、勉強と研鑽を重ねるがなかなか売り物にはならない。(映画の)最後まで社会の肯定的な評価はなかったけれど、たったひとりの理解者(妻 麻生久美子 中年以後 樋口可南子)を獲得したというところで「アキレスが亀に追いついた」という説明がつくが、それでハッピーエンドということだろう。包帯にぐるぐるまきにされて中身の何も見えない芸術家を理解するのは、ただ意気だけだということなのだろうか。「世俗的成功なんて、こんなもんなんだぜ」という自嘲のメッセージなのだろうか。

芸術の中でも絵画は極端に市場価値に幅が出るものだ。値の高いもの、評判の高いもの必ずしも真の価値があるわけではない。ひとは様々に理屈をつけ言葉を選んで批評を試みるけれど、核心を突くことは無い。画学生たちの議論や画商の批評などなかなか興味深かったけれど、真知寿の苦労はそういった世界の批判としてみることが出来る。画商のギャラリーには彼の小学生の頃の作が掲げられていたり、最初に持ち込んでこきおろされた作品がどこかのロビーに飾られていたりするわけだ。

私はこれを北野武の、「芸術家の“自伝”映画」として観たけれど、それにしては余りにひとが沢山唐突に死ぬのには閉口した。これらも一人の(美しい)理解者をつけたという観客へのサービス同様に、暴力シーンなどで人を悦ばそうというタケシの癖のようなものなのだろう。それとも彼らの自殺、死(娘の死などは死因すら語られていない)に必然性があるというのだろうか。芸術というもののあいまいさ、残酷さといったものを想起せよということなのだろうか。

一度交通違反(スピード違反30Km超)で簡裁の門をくぐった位が私の司法との少ない直接的な接点だけれど、これは殆どの善良?な市民の平均的な状況だろう。最近身近かな知人が近々実施するらしい陪審員制度の関係で通知を受け、召喚一歩手前(多分数倍居るらしい予備要員?)だったことを聞いた。これを自分の身に引き比べて聞いた周囲の殆どの人間の反応が「煩わしい」あるいは、「断る正当な理由が作れないだろうか」といった消極的なものだったし、私自身それらと余り差のない気分だったことも確かだ。

日本の裁判がとかく時間が掛かり過ぎることの問題は以前からいわれてきたし、違憲裁判など機能しないほどに日本の司法が最高裁を先頭にして体制べったりだという認識は私にもあった。 ‘07年には周防正行監督の「それでも私はやっていない」というすぐれた裁判批判映画もあったし、ずっと以前書かれた本多勝一氏の裁判批判シリーズがあり、それも読んではいたけれど、それらが私の中では今度の陪審員制度(既に戦前から日本にあったもので、法的には現在停止中であるという、これもこの本を読むまで知らなかったことだ。)の実施というエポックに結びついていなかった。

今回、表題のこの本 司法改革 浜辺陽一郎著 文春文庫 H13.11月刊 を読んで、それがはっきりと私のなかで意味をもって結びついた。なるほど。

それだけではない。この一見とっつきにくそうな表題の教養新書は、法と司法という一般には縁の薄い主題をしっかりと扱いながら、のっけから実に興味深く我々を引き込んでいく。第一章 お寒い日本の「法」の風景 冒頭の小題 悪人だけが法律に関心を持つ日本 と来た。

確かにそうなのだ。著者が的を絞って切り込んでいく民法、民事訴訟の世界では主として金の問題についての切実なトラブルが原告(被害者)から訴えられるが、それを受けて立つ被告(原告から金を巻き上げた悪人。当然ながら法律をよく知っている。)にどのような確信的犯罪状況が見えても、その訴訟で原告が全面的に勝ちを収める(被告の罪を認めさせ、被害にあった金を取り戻す)のは不可能に近いという日本の情けない司法の無気力と不正義、薄い法律の現状が様々なケースで分かりやすく活写される。

司法改革の動きは当然ながら以前からあり、1999年に司法制度改革審議会が発足し、いわゆる小泉イズムに代表される構造改革、それに教育改革などとともに、日本のあるべき国のかたちに関わる非常に重要な問題として位置づけられ、様々な案件が審議されてきた。

司法の改革といえば、私などは裁判官や司法界での人的資質の問題、弁護士を含めた人材の絶対的な少なさ、ある意味構造的な問題として単純に考えてきたきらいはある。もちろんそれもあるだろうけれど、最も大きな問題は公務員としての司法界(裁判官)全体を支配する形式主義とやる気のなさ、事なかれ主義といったものであり、法律の不備に不利益を感じていない多くの体制側の企業人たち権力側の不作為と非協力も問題だろう。それらの壁を打破し新しい空気を吹き込むためにも一般市民がその中に参入して新鮮な議論を起こすことで様々な改革が可能になっていくということなのだ。

今度の陪審制度の施行(実際は再開だろうが)はその一環としての具体的な動きなのだ。その他に、法科大学を増設して弁護士を計画的に増やしていくなどの動きもある。

しかし、それらが現実としてあまりマスコミに顕れない、政治の世界でも殆ど論点にならないというところにこの問題の困難もあるのだろう。

ひとつには、“和を好む”日本人の気質として訴訟行為というものにあまりなじまないという空気がある。それを理由にこじつけて権力側がなかなか法律の見直しに動かないという現実がある。しかし、和をいい、平和といったところで、人間が社会を営む限りお互いの権利と侵害の問題は必ず起こるものであり、それら問題点の所在をうやむやにしたまま和解することは必ずしも正義を行う事にはならず、むしろ法律の不備を逆手にとって犯罪まがいの行為を行う「まともでない人間たち」の不公正がまかり通る世の中をそのままにしておくことにもなるのである。特に民事裁判においてその問題が多いことを著者は指摘する。

技術面の問題として、被告に有利なようになっている現行の証拠提出義務の不在(刑法では警察がお上のメンツにかけて被告からあらゆる証拠をむしりとるが、民法では被告からの自発的な提出を待つしかない。自分の不利になる証拠など出す分けがないのだ。)など法的不備があげられているし、裁判官は現実の不公正に目を瞑り、ともかく早い結審を志向して和解を勧めるという奇怪な実態もある。

文中で外国の司法にも詳しい著者が述べるアメリカでの陪審制度の成功、司法先進国アメリカで陪審制度がうまく機能し、広く市民層に支持され、それらによって実現した高度な法律体系の整備が自国の誇りにもなっているということを聞くと、どうして日本でそれがやれないことがあろうかといった気分にもさせられる。

ある意味、われわれに裁判アレルギーをもたらしたともいえるほどのかの国の芳しくない評判、弁護士の数が日本の数倍できかず、彼らに唆された権利観念が肥大して不必要な訴訟がはびこっている(濫訴)という一般的な情報は全くの間違いではないとはいえ、何事にも表と裏の事情は存在するのであり、歴史的にも市民の正当な権利要求はそういった多くの裁判、陪審の場で忌憚のない議論が交わされたことで獲得された面が大きいといえる。その点日本では裁判という場でも多くはまともな議論がなされずに、あるいは一般人の感覚から遠い純粋培養の裁判官の独断や、あるいは「和を尊ぶ」という美名のもとにお互いの妥協がなされ、結果として真実究明がおろそかにされ、社会での倫理意識が破壊された結果弱者が抑圧されてきた。それらの硬直した現実に風穴を開けるべく期待されているのが今回施行される陪審制度なのだ。

もっとも、現在進められている制度が最善という事ではない。当面刑事裁判、それも重罪のケースに限って陪審制度を取り入れるという動きは、ただ裁判官と同じ席に一般人が並んで裁判を観察するというだけにとどまり、すべて裁判官のペースに乗せられてしまう、陪審員は単なる添え物に留まるという最悪の事態になる可能性もなくはないという。

制度が刑事事件にとどまらず、民事裁判にも広げていくことで司法の様々な法律の不備を社会に知らしめ、改革を促進したいという本書の主張は、我々市民の責任において実行しなければならないことなのだ。

立て続けに映画を観ている。気になった映画がちょっと離れたマイナーな映画館でやっていたのでハイウエーを飛ばして観て来た。愛車コペンとETCとカーナビというエッジ・テクノロジーがフル回転してなしえた離れ業。ありがたいことだ。映画はまた皮肉にも「荒野へ」という原題の“自然回帰”のようなテーマだった。福岡天神KBCシネマ 「イントゥ・ザ・ワイルド」。アカデミー賞にもノミネートされたらしい。1990年頃の実話による小説をショーンペン監督が10年がかりで映画化した。

名門大学を優秀な成績で卒業した青年クリス(エミール・ハーシュ 好演)が更に上級の一流ロースクールへ行けるという両親の期待を裏切り、自分の学資の残り、24kドルもの個人財産を勝手に処分(慈善団体に寄付)し、ひとり行途も告げず古いダットサンで文無し旅行に出る。

この無謀とも無茶とも純粋とも見えるクリスの行動には自分を育ててくれた両親に対する激しい嫌悪感(複雑な家庭環境があり、兄妹は私生児として生まれたらしい、相当に思い込みのところも大きいようだが)があるらしいことが、ドラマの進行につれて挿入される妹の独白からにおわされる。物欲を極端に嫌い(親の思想への反発?)、肉親の愛というものを信じなくなった一義な賢い若者がひたすらに既定社会から逃避してひとり自然へ向かうのは理解できる、というよりも痛快にすら感じられる。

おおかたの人間が中途半端のままで大人の世界に妥協する中で、クリスの命を張った懸命な行動と潔さがしごく新鮮に見えてくるのだ。もちろん映画=脚本はそれだけではない、物事の両面を、最愛の息子に去られたことによる両親の深い悲しみを描くことで本筋の若者の行動が重層的客観的に見られ、更に途中出会う人々も若者の行動を前向きにサポートしながらも、批判的な目を失ってはいない。

映画は4章に分かれて旅立ちの「出生」から愛や友情、信義に出遭いながら目的を失わずに進む主人公に密着して、様々に雄大な自然とリアルな迫力ある場面を再現する。旅立ち後すぐ鉄砲水で故障した車を捨て、少ない所持金も一緒に燃やして、あとはヒッチハイクと列車のただ乗りなどで北米大陸を横断し、コロラド川を南へ(無許可のカヌー下りはことに無茶な、危険な冒険だった。)、便りをよこさない一人息子の安否を気遣い心労する両親と妹(兄の唯一の理解者としてナレーションに現れる)を尻目にメキシコ国境まで足をのばし、更に反転して北へ向かう。2年間の軌跡を映画は丹念にたどる。

広大なアメリカには多様な生き方の人間がいて、青年と良く似たヒッピー的な境遇の集団にも出会い、人々との心の交流が重なり、彼なりの成長が促される。

彼が目指した最終の目的地はアラスカの無人の地。その準備のために旅の途中で狩猟のこつを勉強し、西海岸では準備資金を得るためアルバイトに精を出し、ライフルも購入する。多くのひとの好意に支えられながら、いよいよアラスカの荒野の只中へ入ったクリスは、格好の棲家を見つけて孤独な自足生活に入る。アラスカの自然描写と人間との関わりが見事な映像になって我々に迫る。

以前ヒッピーの放浪の旅が世界的にブームになった。日本でも臭いなりで大きなリュックを背負ったカニ族をよく見かけたものだが、今でも多くは海外へ出て回る若者達は少なくないらしい。行方を定めない旅は自由の象徴のようなもので、正業へつくまでの猶予期間として人間(じんかん)をうろつく好奇心本位、地に付いた勤労のがれのなまけ旅ではあっても、当人に金が潤沢でなければやはり危険が常に伴う冒険の一種だろうし、これはやはり(やり直しが利く)若者の特権といっていいのではないか。中年以後の孤独な放浪は当人はどう思うかはともかく、日本的には芭蕉やら山頭火などの特殊な例はおいて、犯罪者か禁治産者の夜逃げの類と思われても仕方がないだろう。しかし、広大な土地を持つアメリカでは勤労を善と見ることの少ない思想が主流のようで、家族で、集団で放浪して回る人種も可能なのだろう。日本では余り考えられないことだ。

冗談はさておき、クリスの旅はそとめにははっきり最終目的を持った旅だったことでそれらと一緒にする事は出来ないだろう。彼が自由を望んだことは確かだったにせよ、単にそれが逃避だった可能性は否定できないにせよ、安楽を求めてのものだったわけではもちろんなく、最初から厳しいアラスカの自然を念頭にいれた苦しさ、おそらくは死をも覚悟したうえでの行動だったのではないだろうか。彼の死が事故死であり、われわれには想像も出来ない計画の失敗だったにせよ、それらも彼には想定内だったような気がするのだ。

人生には蹉跌はつきものだし、自ら社会のセキュリティを捨てたクリスの生命はもろいものだった。2ヶ月余を孤独の内に困難な生活を過ごした彼の思いは何だったのか。様々考えさせられることの多い、豊かな内容を持った映画だった。

こまつ座公演「闇に咲く花」直方ユメニティ 9/14 を観た。作 井上ひさし 演出栗山民也

これまで観た井上作品は皆テーマが重く暗いながらも音楽が効果的に楽しく使われて喜劇基調だった。ま、軽く明るいテーマというのはシリアスな芸術芝居では考えられないのかもしれないけれど、今回はまた、まことに暗く救われないほどに重いテーマではあった。音楽はあったけれど、場面同士を繋ぐとか、バックにやるせなく流れるとか言う程度のギター伴奏だけだった。戦時の高級将校に非常な不満を持って戻ってきた傷痍軍人という設定の奏者が「戦死者に捧げるお経」だといったとおり、癒される音楽で、舞台装置として雰囲気に似合った効果をかもし出していたけれど、舞台の雰囲気をがらっと変える意図はなかったのだろう。

1947年の東京下町、空襲で焼け、唯ひとつ残った小さな稲荷神社の脇堂で暮らしながら祀り道具を切り売りして生きるやもめの神主牛木公麿(辻萬長)とそこで玩具面を作りつつ、神主の指示で闇米を仕入れ扱いながら生活する戦争未亡人達5人(闇に咲く花とは彼女達をいうのだろうか?)が短期間に味わう浮沈、激しくも悲しい出来事の数々。生活苦から2円の御籤の代金受け取りにも汲々する神主、その御籤を彼女たちが順々に引いて、皆一様に大吉を引き当てていく、いつもの井上調喜劇が浮かび上がってくるあたりは秀逸である。

さらにそれぞれの御籤にそえられたことばの調べとあいまって次第におなじみ井上的美文世界へ引き込まれていく。神社ゆかりの復員者神経科医で戦死した息子の野球仲間稲垣善治(浅野雅博)が顕れて当時のプロ野球名シーンを再現するあたり、喜劇調はそこまで。近所交番の警官、そしてあやしげな男たちが順次登場して次第に舞台は複雑に賑やかにはなってくるけれど、戦死したはずの神主の跡継ぎ息子健太郎(石母田史朗)が御籤の予言通りに登場する(幽霊!?)ひとつの山の段になっても、一場は思われるほどには沸かない。舞台はあとに控えた悲劇を予感しているようでもある。

結局健太郎は捕虜になった任地グァムで現地人と野球をしボールをぶつけたことから彼らを虐待した!ことが疑われ、GHQに捕捉されて現地へ戻され、そこでC級戦犯として処刑される。

息子をGHQに引き渡したことで罪悪感に捉えられた警官鈴木巡査(小林隆)は公麿たちに協力して一度は失敗した闇物資の大型取り引きを成功させ、警官を即刻辞して神社の副禰宜に収まる。

ともかく、舞台はさまざまな楽しい仕掛けはあってもいぜんとして暗く悲しげなのだ。つまり、奇跡のように復帰した健太郎の異様な熱弁で提起される神道と神社についての時事的基本的な批判をはじめ、舞台を覆い尽したまことに暗く救われないほどに重いテーマの数々がその理由だったろう。

先の戦争、戦後闇経済の風俗、生還した英霊、C級戦犯、GHQ、戦争と宗教、神道とはなにか、神宮庁とは、記憶喪失と犯罪、飢える公務員、警官の犯罪と生きる権利、他にもあったかもしれない。何だ!この重厚なテーマのインフレーションは。

もちろんこれらの問題の殆どは先の無理な戦争が引き起こした不条理だったということで、反戦という共通したテーマに括られるわけだけれど、それらをただ羅列して観客の記憶に留めさせるだけでもこの芝居は繰り返し上演される値打ちがあるのかもしれないと言うことは出来る。しかし、その多くが素材のまま投げ出されたとしかいえないところ、百戦練磨の作者にして困難な問題が多かったということだろうか。深く考えさせるという事ではあっても、楽しい芝居を期待して来た観客層にはどうだったろう。ちょっと気になった。

個人的にいえば、井上作品で最初に見た「花よりタンゴ」の軽さよりも今度の真摯な重さのほうがよほど好感が持てたし面白く味わえた。私の不勉強もあったろうけれど、C級戦犯の悲惨さ(横浜のほか海外の激戦地マニラ、上海、グァム、クェゼリン(どこだ?)に法廷を開いて裁き、山下奉文陸軍大将ほか900人以上が現地で処刑されたこと)など衝撃的な情報もあったし、心にずしりと来た。

でも正直いって暗い、見届けるのが辛い舞台だった。

一般的にいって面白くない芝居はいずれ上演されなくなるだろうし、そのためにもテーマの重苦しさ悲惨さを作家はその手腕で可能な限りに面白くおかしく興味を惹くドラマにしたてねばならない。その試み努力はこの舞台でも様々な仕掛けに顕れているけれど、ひとつだけいわせてもらえばこの記憶喪失と神がかり的知性を往復する健太郎の設定は石母田の好演はあったものの、やはりドラマとして不自然さはまぬがれまい。基本的なありかたをもう一ひねりしてはと思った。

宮崎駿監督の最新作、話題の「崖の上のポニョ」を観た。

今をときめく巨匠の作品を私は余り見ていない。ともかく、劇場で封切り時に見た作品はこれが最初なのだ。これは非国民!とか言われるかもしれない。もちろん何も意味は無い。面倒くさかっただけだ。私が氏の作品で何度も観たのは「風の谷のナウシカ」(これはアニメージュの原作をしっかり読んだ。単行本6巻も持っている)、それと猫バスが楽しかった「となりのトトロ」、空を飛ぶ可愛い魔女の宅急便、この3本くらいだ。マンガ作家としての宮崎駿はともかく、今はその業績のすべてに近い彼のアニメ全作品を観たうえで作家としての氏の論評をするべきだろうし、私には不可能な事だ。でも私は彼の作風に親しみを感じていたし、その殆どが強い女性を主人公にしてスーパーウーマン的活躍をさせる(ポニョでも主人公ポニョ、そして若いお母さんのリサ)というところなどは凄く私に近い世界に居るのかとか思ってしまう(笑;;)。いずれ彼の全作品を順次観賞していきたいと思っているのだけれど、ま、いつの日になることやら。

可愛くない人魚ポニョ パステル調の柔らかい画見事な動き

ところで「崖の上のポニョ」、いつものとおり余り前知識を持たずに入ったのでいろいろと驚きがあった。ははーん、これはアンデルセンの「人魚姫」の宮崎版なのだ。もちろんいつもの通り(つーか日本のアニメの定番として)近未来の地球を視野に入れたSF的な環境批判などもちゃんと取り込んでいる。もっともそれらがしっかりと観衆に伝えられたのか、どうかは氏の意図が余りクリヤーには表現されなかった面があって、単なる異世界もののスペクタクルファンタジーに終わってしまった面もある。リサが言う「不思議な現象は不思議なまま受け入れて…」というあたり作者自身が説明しきれなかったということの正直な証なのだろうか。

けれど、宮崎作品全般(ま、私は余り見ていないが)に言えることだけれど様々美しくめまぐるしい見せ場は沢山あり、そういった老若男女万民が見て理屈ぬきに楽しい優れた作品になっているのは氏の巨匠たる所以だろう。

これは単なる思い付きなんだけど、作中のたったひとつの違和感つーか宮崎的でないキャラ、ポニョの父君で異様なマッドサイエンチスト(フジモトだと!カジモドなら分かるが)、これはどうも手塚治虫氏の持ちキャラでアトムの生みの親、天馬博士のパロディなのではとふと思った。そうすれば彼の作なるポニョはアトムなのか。現代科学の象徴らしくひどく病的で、美しい妻君(科学に対置する倫理の源たるミューズ、美神といったところだろうか)の尻にしかれっぱなしというのも哀れだ。

ポニョは父の合成したカンブリア爆発を誘う薬剤(命の水)の効果もあり、しかし結局は自分の力で魚から人間の少女へ一挙に進化してしまう。それを人間の世界へ遣ってしまうにつけても西洋の原作とは違いさほどのトラブルもなく(超能力は消えてしまったけれど)さらりとハッピーエンドへ流れてしまうというのも宮崎流の楽観的な人間賛歌ということなのだろう。

(225)日本とはどういう国か

人間は自分に関心を持つ唯一の動物だとどこかにあった。確かに、猫に鏡を寄せて自分の姿を見せてもうっとおしそうに無視するだけだ。もちろんそんなずさんな擬似自然観察だけで結論を出す事は出来ないだろう。私も思春期のはじめから長い間自分の顔を鏡で観察することを禁じていた。まさしく、ウッとおしいから無視していたのだけれど、外観を含めて一般に自分の実体を直視することは人間にとってもなかなか難しいものなのだ。

そうはいっても、人間はやはり自分を知りたいと思う稀な動物だというのは間違いないだろう。猫はともかくいっぱしの人間としては自己を確立するうえでも本来の自分の実力をはじめとして自分を客観的に見(て理解す)ることは絶対条件なのだけれど、そこには身内ゆえのひいきめやごまかしがあるし、自己嫌悪を含むいろんな思い込みが入ってくることは避けられない。多くの人間がよく生きたい(成功したいということを含めて間違わずに前へ進んでいきたい)と思っているはずだけれど、そのためには周囲前途をしっかり見るということとともに、自分は何者でどこにいるのか、どの方向から来たのかということを知らなければとりあえず動く事も出来ない。そういった実用上の必要性からも、人間は複雑な好悪感情に邪魔されながらも自身をみつめずにはいられないものだ。

日本というわれわれが属する国について、あの最悪だった大戦のあと半世紀以上を経て、ようやくさまざまな日本論が世に出て、それらを読み比べることも出来るようになった。ひとつのポイントはやはり「直近の戦争」の見方なのだろうけれど、それを含めて日本全史とでもいうべきものはわれわれが習ったいわゆる戦後教育としてのもの(占領軍におもねって自尊心に欠け自己嫌悪が臭ったものだったという指摘が最近多い)を除けばやはり「新しい歴史教科書を作る会」の「国民の歴史」と、今度読んだ「日本とはどういう国か」が目新しい視点を与えてくれる。

「日本とはどういう国か」鷲田小彌太 著 五月書房 2002.4刊 は歴史書ではないけれど、スタンスとして日本の歴史記述と解釈がその中核をなしている。私がたまたま個人としての人間と国家とを比ゆとして並べたように、著者もこの冒頭に個人「中村君」の本質の理解方法を日本国家の本質理解になぞらえている。日本国家とはなにかということを知るには日本の歴史を離れては理解不能だと。個人の本質がその個人史にあるのと同様に、国家とは歴史的存在なのだと。なるほどこれは特に日本という長い歴史を持った国家に関しては誰も否定できない公理のようなものだろう。

著者は日本という国を理解するための行き届いた切り口の4章を用意した。1、国家とは何か 2、日本というモザイク 3、現代日本を解体する 4、日本の歴史像とこれからの未来 、それぞれの章では断片のような小論文が積み上げられて非常に読みやすく読者は目次から気になる部分を拾い読みする事も出来る。この大部とはいえない著書のそれぞれの章の中で著者が繰り返し日本の歴史に言及しているのは適切な配慮だろう。特に日本という国を解くひとつのキーワードである「天皇」の存在を考える時、歴史は必須のものになってくる。天皇という存在のなりたちからはじまって様々な場面において天皇の果たした役割を述べている。そればかりではなく、日本という国のなりたちを天皇の発生と同期して考えている。これは岡田英弘氏の論考によるところが大きいというが、実用的にはすっきりした歴史観であり考え方ではあるけれど、異論もまたあるのではないか。

著者は日本の歴史を貫く倫理体としての天皇の存在を日本人の独自の発明として高く評価しているけれど、それ自体はさほどの目新しい視点ではない。既に昔イザヤ・ペンダソンとかいう怪しい評論家が「日本の国教」として「天皇教」を指摘したこともある。いわばまことにユニークな世界遺産として、唯一無二の国家構成ソフトウエアとして世界中から羨ましがられる存在なのだと。天皇は日本歴史において、特に転換期の日本において非常に便利なツールとして何度も作用したし、これからも得がたいものとして残っていくだろう。ただ、国際的に日本人以外にこのシステムを理解させる努力が足りなかったし、これからはもっと国外に理解させていくことが日本の義務になるだろうと。

全体として様々啓発される事の多かった著作だけれど、気になることもあった。

「国民なくして国家はない、これは自明の事のようだ。果たしてそうか?(「国家は国民を超える」第一章P72)国民ひとりひとりを全部集めて合算しても、国家表象にたどり着くことはできない。国民の総計が国家ではないからだ。組織体は固有のシステムを持ち、このシステムが組織体のアイデンティティなので、構成員を合算してもこれは生まれないのである。この構成員を総括する、それらを超越した「マスター」が生まれなければ組織は組織としての形をなさないのである。

「天皇」という「国家」象徴が不動のものとして存在したから、日本人は国家に統合されているという意識を持つ事が出来たのである。

これは日本という国の歴史と現状までを総括した著者の印象であって、私も一概に否定するものではないけれど、こういった国民の意識を過度に利用することによって先の戦争が戦われ、暴走したということを考えねばならない。

いわゆる国民(民族)意識というものをどうコントロールするかということは、日本にあっては比較的うまくいっているように思うけれど、将来的にこのままいけるとは思えない。天皇システムは少なくとも現状維持か現在よりもトーンダウンさせていくべきだと思う。著者の言う、徴兵(国民皆兵)制度のない国は半人前だという理論も、国家は倫理だという考え方も国民よりも国家を優先する気分からきているだろうことは想像できる。しかし、実体としての国民大衆と国家と、同じ土俵で比べることは出来ない。われわれの常識ではやはり国民あっての国家なのだ。

国敗れて山河あり、人間は山河にへばりつくいきものなのだ。

(224)さんしょう太夫

パンフレット 表紙

前進座公演「さんしょう太夫」を観た。8/24 直方ユメニティ。

同じ前進座公演の「おれの足音 (梅雀主演 前進座版忠臣蔵)」を観たのは2年前だった。日本人には親しみの深い古典的な芝居(の新解釈)にこだわり、けれん味なく真正面から取り上げて見ごたえのある作品にしてしまう前進座の正統的な底力と志を今回も深い感動とともに納得させられた。古典芸能の本道である歌舞伎から出発したこの劇団に同じ日本の古典であるこれらの大きな題目はよくマッチするのだ。

もちろんこだわりはその舞台装置そのもの、見事な様式美にも余すところなく表れている。導入部の笠をかむったかどつけ僧(これは劇の下敷きとなった説教節を聞かせて回った集団の姿をあらわしているらしい)が客席後部から続々と現れ、それが舞台に立ち並ぶとその背景の辻堂もろとも一体となった経文の文字列のあやしい迷彩めく模様が浮かび上がるあたり、劇そのもののどろどろした民衆の気分を思わせて秀逸である。

世は平安時代の後期、奥州の名門岩城氏の家族男女4名がその地から京都へはるばる上る途中難に遭い、母子離れ離れになってしまう。2人姉弟(あんじゅ 小林祥子、ずしおう竹下雅臣 新人らしいがなかなか良かった。ことに丹後の国主になったあとの侵しがたい丈の高さは感銘を受けた)は丹後の由良で権力を張るさんしょう太夫のもとに奴隷として売られ、ひどい使役に遭う。しっかりものの姉は自分自身を犠牲にして弟を逃亡させる。弟は国分寺の聖(僧)に助けられて京都へ出、その高い身分を認められ、望んで丹後の地の国司になり、赴任する。職権によって太夫のもとの奴隷たちを解放するが姉は手のものに責め殺されたことを知り、太夫をのこぎり引きの刑で処分し、更に佐渡へ渡って母を捜す。道端で鳥を追う落ちぶれた盲目の乞食の歌に惹かれ、母と気づく。御守りの本尊を見せると目が開く。

「さんしょう太夫」は私も中学の教科書にあった鴎外版小説「山椒太夫」を読んで以来、心に残る物語だった。その物語の舞台が私の故郷を含んでいた(鴎外の小説の中で逃亡したずしおうを追った太夫の手のものが田辺まで行って空しく引き上げたという一節があるが、この田辺は私が生まれた土地だ)ことも親しみを感じさせる理由だったろう。鴎外の小説も、この戯曲も中世から伝わる同じ説教節の中の有名な物語から直接採られアレンジされたものだけれど、この二つは似て異なる面が多い。鴎外の作品はこの戯曲よりもずっと以前に作られたものだけれど、説教節からはかなり離れ、より洗練されたような印象がある。説教節は大衆のための演芸であり、庶民が耳をそばだてて、興奮して興味深く聞くための工夫から、刺激的な場面を多用して勧善懲悪に徹したところがある。戯曲では不幸な奴婢が村人たちや同僚にさまざま助けられるという想定が前進座らしい新味なのだろうけれど、大体は説教節をほぼ踏襲している。あんじゅの悲劇、弟を逃がすために可能な限り努力し、わざに太夫の館へ戻って責め殺される運命に甘んじる。そのこってりした戯曲の残酷な描写(鴎外の小説ではあんじゅは弟を逃がしたあと近くの沼に身を投げる)。また、国司として戻ったずしおうの裁可によって極悪の太夫はその子自身の手によってのこぎり引きの刑に処されるのである(鴎外作品の合理的な結末では、太夫は新しい国司の指示によって奴卑を解放し、対価を支払うことになるが、そのために働きが良くなり、ますます栄えたと。もちろんこの発想は昔はなかっただろう)。それら民衆の願望、興味に添った場面を再現した前進座の劇もまた舞台芸術の香りを失わず、更にエンターテインメントとしての芸能を成功させていたと思う。

平将門の直系の子孫にあるとされたずしおうならではだろうが、舞台では、3架の柴も満足に刈れなかった“こわっぱ”が、京に入ってから百日で、彼自身を救った聖を国分寺から恐れ逃亡させ(太夫の意を汲んだ役人に捕らえられるかと思ったのだ)、三荘を牛耳る太夫をひざまづかせる顕官に昇るという中世の身分制度のすさまじさを改めて思う。一種の貴種流離譚、民衆のあこがれ童話でもあったのだろう。

さくらももこのエッセイだったと思うけれど「そうなるようになっている」とかいうお題があった。

この言葉は世の中の出来事、特に自然の事象(の原因と結果のすべて)をよく表わしていると思って感心したことがある。例えば誰の歌だったか

「ボタン花は 咲き定まりて静かなり 花の占めたる位置の確かさ」

というのがあって、自然はそれ自体に人間の及ばないような美学を持っているというような感心のされかたをされる。

物理学でも「最小作用の原理」とよく言う。「自然は作用が最小になるような運動を選ぶ」というのがあるらしい。

自然は―――選ぶ、という文形から、いかにも自然が人格をもっていて恣意的に選択をしているような言い方になっているけれど、これだって“そうなるようになっている”(数式で証明できるらしい)ということの気取ったいいかたなので、メカニズムが複雑になってくると人間の直感では捉えきれなくなるのだけれど、例えば川の流れが低い方へ、低い方へ流れていくような自然現象以上のものではないのだろう。別に水の志が低くて安直な下降を選んだということではない。もっとも、水は無理無駄なく海へ流れ降りていく志向があるといっても間違いはないだろうが。

要は無理無駄が無い。自然は無理をしない究極の(つーか、とことん洗練された)メカニズムになっているものなので、一見無駄に見えてもそれにはちゃんとした簡単な(主義思想のようなものには関わらない現実的な)理由があって、これを人間が勝手に美学を見たり、感心するのは勝手なのだが、無理に下手な屁理屈をつけなくてもよいのである。

屁理屈というのは、例えば“世の中の天地といきとしいけるものはみな神様が創りたまいしもの”とかいうあれだ。世界、ことに生物の世界は実に良く出来た世界なので、これを神が創ったと考えた人間がいたのは無理も無かったとは思う。

これは、結局「進化論」を唱えたダーウインがきっちりと引導を渡したのだけれど、当時の神学者、哲学者などの反発はすごいものだったらしい。

この地上に満ち溢れた生きとし生けるもの、生命の世界の解明はなかなかひとすじなわではいかない、実に多様で厖大、かつ複雑奇妙なもので、当のダーウイン氏もそのあらまししか把握できていなかったようだ。

さて、それから150年が経ち、ダーウインの理論そのものを疑うものは科学者の中にはいなくなったけれど、その理論は彼を引き継ぐ学者たちによって更に整えられ、精緻になり、磨き上げられてきている。表題の「利己的な遺伝子」をものしたイギリスの生物学者リチャード・ドーキンスもダーウィニズムの正統な後継者を自認する一人だ。彼がこの著書で主張したことは既に多くが常識的なものになっているといっていいだろう。というのも、この本は既に30年前に(日本でも別の訳名で)出版されており、様々な分野に大きな影響を与えてきた。首記の題名になって、内容も少し付加されて出版されてからも18年近く経過している。それで、図書館でもこの本は著名であるにもかかわらず既に書架にはなく、倉庫に引退させられてあった。

そんな古い本を何でいまさら引張り出してきたのか、というと、直接には前回ここで取り上げた新書「心の起源 (222)↓」の中でこの内容に触れている部分があったこと、それに、少なくも進化論をおおやけの場で云々するものは、やはりこの書くらいは読んでおかねばなるまいと思ったからだ。いや、随分啓発されるところがあった。読んでよかったとおもう。

この本が主張するテーマはいくつもあるけれど、その主要なところは2つあって、ひとつは「進化」というものは「種」の個体を主体にしてなされるものではなく、その個体の「遺伝子(のコピー)」によってなされるのだというものだ。これは「種の進化」が生殖(つまり遺伝子、染色体の混合とコピー、自己複製子)を仲立ちにし、そして自身のデータを生殖以外に子孫へ伝える手段がない以上しごく当然なことだろう。ダーウインの時代には「遺伝子」は発見されていなかったのでこういう見方がなされなかったのはしかたがないのだけれど。

ならば、生殖の機能を失った(あるいは諦めた)われらマスターズ・アダルトは進化的には全く無用のものなのだろうか。そうかもしれない。

ともかく高齢化の進む人間を除く生物一般の世界には、これはしっかり通用する常識だろう。多くの老いた雄はみじめに消え去るのが運命なのだし、なかんずく交尾を済ませるや否やその雄が直前まで睦みあった相手の雌に食い殺される(産卵のための栄養分にされる)蟷螂一族の例は極端でおぞましい限りだが、この主張をはっきりと証明しているといっていい。

これは、ぞうりむしにしろ、みみずにしろ、人間の体にしろ、それらはその個体の細胞に潜んでいる遺伝子というコイル状の長大な有機分子(の複製物)がそのまま子孫に伝えられて生き残り、(永遠に)生き続け、可能な限り増えていく「ため」の束の間の乗り物、物体なのだというイメージを可能にする。

このイメージを更に面白く脚色するならば、遺伝子自体があたかも強い意志を持って生物の体内でのさばり、身体を利用し、世代間の生体から生体へといきのいいところを選んでドライに乗り移りつつ自身の繁栄を実現させてきたということにもなるのだけれど、それは結果論のようなものであり、遺伝子は単に自身の増殖とコピーに専念してきただけで、たまにコピーし損なって雑音が混じったりしたもの(殆どが死に絶える)の内で、さらにその中のホンの一部が他の正確にコピーされものよりも偶然トータル性能が優れていたから(乗り物とその遺伝子ともども)生存率が良かった。何億年という時間をそういうことの繰り返しによって結果的に淘汰が進み、現在の生命体が洗練されて生き延びてきたということにすぎないのだろう。水が永遠に流れ、循環し続けるのと同様に。

「そうなるようになっている」とはそういった意味なのだ。ここにはみもふたもない自然現象そのものがあり、合目的性とか先回りして神とか言う全能の生物設計者をそこに見た先人の穿ちすぎだったということなのだ。

著者のもうひとつの主張として、進化の難問題のひとつ生き物に頻繁に見られる利他行動についても上記の延長として解明している。

利他行動は自身が死んで仲間を有利にさせ、生き延びさせることによって群としての種を進化(あるいは生き残りに有利に)させる、とされてきた。しかし、それではなぜ遺伝子単位でそのような本能が生き残り続けているのかが理解できない。著者は、この機能においてもはっきりと群としての進化の観念を否定する。それは既に種、個体としての進化を否定した以上、当然のことだけれど、やはり「遺伝子」としての有利性をその行動に見ることは充分可能だ、と著者はいう。

様々な興味ある例示があって面白く読めたのだけれど、分かりやすい例として母性本能といわれる子供のために母(あるいは稀に父親)が示す犠牲的献身は、はっきりと自身の「遺伝子コピー」を増やすための行動であるといえる。またミツバチの自殺的献身行為は彼女たちが既に生殖機能を失っていることから、断絶とは無関係に発達した本能であるという。他にもごく近親関係だけに適用される利他行動は当然ながら自身の「遺伝子」の多くを子孫へ繋いでいくために発達し生き残ったのだと。

もうひとつ、著者の提唱する人間を中心とした社会での文化活動のコピー現象がある(第11章 遅れてきた自己複製子)。これをジーン(遺伝子)と近い音をもつ「ミーム」と名づけてこれからの増殖現象を見守ろうというわけだ。

「心の起源 ↓」で、その近似性を指摘されたこの概念は、確かに人間の意識の中でコピーされ、人間社会の膨大な文化資産として日々凄まじい勢いで蓄積されていっている。もっとも、これら心の文化資産でさえはっきりと人間の「遺伝子」の中に書き込まれていかないと言い切れるものでもあるまい。ビーバーの本能が築き上げる巨大なダムもやはりどんな形であれ「遺伝子情報コピー」として彼らの体内にかきこまれてあるという事実があるのだし(13章 遺伝子の長い腕)。

心とは何か?という問いにずっと付き合ってきたのはやはり文学者だろうと思う。でも文学者たちが不真面目だったというわけではないけれど、そんな問いにきちっと解答できると考えたものは居なかっただろうし、当然ながら誰もが納得出来るほどに十全な答えを出したものはこれまでいなかった。もちろん何を以って答えとするのか、とか、それで納得したといえるのかとかいう反論もあるだろうし、漱石の小説を読んで、あるいは朔太郎の詩を読んで、ああ、心とはこんなものか、と深く満足するものもいるだろうけれど、しかし、文学における心の分析と理解はいずれ印象論でしかないだろう。心というものを正面に据えて、徹底的に考察するにはやはり科学者の冷徹な目と頭脳が必要なのだ。

心の起源 木下清一郎 中公新書2002年 は“生物学からの挑戦”と副題が付いている通り、著者は理学博士、発生生物学の日本での権威で著書も多い。そんな著者が心について正面から挑戦したという。挑戦という以上、それはとてつもない難題に(駄目かもしれないがともかく)全力で取り組んでみたというニュアンスが伝わってくる。その姿勢はまことに好ましい。発生学の権威が取り組む以上、やはり、心はどうして発生したのか、という視点からはいっていくのは成り行きだろう。

最初に、この問題がなぜそんなに難しい問いなのかということがあらまし説かれている。

ひとつは、心を観察するのに心が必要だと言うこんがらがった状況があり、また、心に非常に関係がありそうな脳の働きが、まだしっかり人間には分かっていないということもある。それらを踏まえて、著者が可能なところまでやってみたというこの心の探索は、そう大部なものではない割には壮大な濃い内容を含み、かなりその目的を果たしたといえるのではないか。つまり、心とは進化論的に見てどんなきっかけから顕れ、そして生物のシステムの間でどんな構造になっているのかという分析において。

つまり、こういうことだ。物質から生命体が発生した時、そしてその生命体が高度に進化してついに心というものを発生させた時、この二つはそれぞれ新しい世界(ここで言う”世界”とは、ある原理によって説明され、それ自体として閉じている統一体としている。例えば”数体系”のようにひとつの公理系で成り立っている世界がこれにあたる)が現れたということだと説く。更に物質以前の、無の世界から物質が誕生した(ビッグ・バン)ことも含めて同様に近似的な、4重の入れ子状態(前宇宙<今の宇宙=物質界<生命世界<心の世界)での新しい世界の誕生なのだと。この 物質、生命、心 の三つの世界の誕生にはそれぞれ以前の世界にはなかった、ただ一度限りの「特異点」があり、そこを通過して急速に発展を遂げたという経緯が、共通点があるという。心のそれは、神経系統における記憶の自己複製と加工(統覚)の実現がそれなのだ。

神経と記憶、判断のシステムはごく下等ないきものにも普通に認められる。高等生物でもそれは遺伝子による反射など生得なもの、そして後天的なものでも生命を維持するためのごく限られた対応しか出来ない構造になっているけれど、記憶が重ねられるうちにその中で必然的に空間と時間の概念が生まれ、そのためにある時点で統覚にある種あいまいな、抽象的なな判断が出来る構造が出来たということらしい。心の発生はこのあたりで始まったとみられる。

これを著者は核酸分子が自己複製機能を持ち、核酸同士の個性がせめぎあいをはじめるきっかけを作った(生命が誕生し、進化が始まった)時に比べられる、生命の進化の過程での新しい一段階(特異点)だったのだと説く。

もちろんそれは個体の生命維持には危険なもの(ええ加減な判断が種、個体の存続をあやうくする)だったので、そのあいまいさをカバーするために快感を餌にした判断のシステムも出来たけれど、一度超えたものは結局元には戻らなかった。そのあいまいさ、不完全さによって人間は以後様々厄介な問題を抱えることになった。人間の社会というものの不安定さがそれであり、文化とか宗教とか、超越者の創造とか、道徳などもそれだろう。

生命体が死ぬと、それらは物質に戻る。心が死ぬと人間は単なる生命体に戻る。ただ、生命体は生殖によって種を再生させる。それも一からの再出発という形態はとるものの、高等生物は初期段階でその進化の過程をすっとばしてその獲得した遺伝形態を維持している。

しかし、心はそういうわけにはいかない。人間が一生の間に獲得した心のデータはすべて失われる。これらを世代間に良く伝えていく人工システムもなお不完全であり、これらの整備改良が必要だろう。最後の章、心の未来はどうなるか、をしみじみと読んだことだった。

若い頃読んだ三島由紀夫の小説(たぶん“美しい星”だったと思うがさだかではない)に「神」の定義のようなものがあって印象に残った。「人知の辺境を護る白く長いあごひげを蓄えた孤独な防人」とかいう、細かい言葉遣いは違っているかもしれないが、イメージとしてはこんなものだった。つまり、人間が無知だった昔、彼らはすぐそばにいてのさばり、あらゆることに手取り足取り干渉していたのが、人文科学の進歩に伴って神の管轄範囲はどんどん人間の日常から遠ざかり、今では普段見ることの出来ないはるか遠く(科学のなお及ばない不可知の分野)へまで追い払われて、そこでかつかつ存在感を保っている…。

比ゆ表現に卓越した才能を発揮した三島由紀夫らしいと感心したのだけれど、この場合神がずいぶん矮小な存在にされてはいるが、一応「知の辺境」には居ることになっている。もっとも彼が本気でその存在を信じていたのかどうかは疑わしい。

まったくの無神論者は少ないかもしれないが、殆どの日本人が無信心者だろうし、そんな彼らが三島の戯作で描いた神のイメージには同意するだろうと思うけれど、しかし、世界中でこのような醒めた神のイメージを常識として持っている国民は多くない、と言われてちょっと驚く。なるほど、宗教と政治がまだ一体となって日常で神が優先される国はイスラム諸国はじめ結構多いし、先端科学と現代文化をリードする米国ですら、信教の抵抗があってダーウインの「進化論」を教えられない学校がなお少なくないという現実があるらしい。日本人は世界でもむしろ例外的に無信心な国民なのだけれど、そんな三島的な神の見方すらドーキンス氏には不徹底で、許されない考え方として映るのだ。

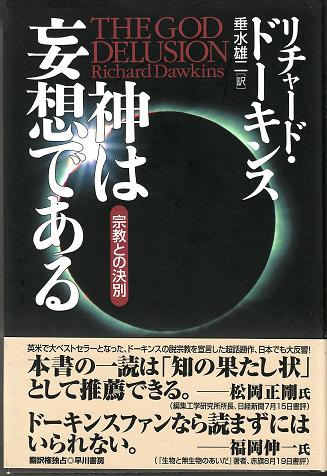

「利己的な遺伝子」の著者で英国人生物学者、リチャード・ドーキンスの近作「神は妄想である」早川書房2007.5月初版 9月発行の5版を読んだ。訳者は垂水雄二。

しかし、なんで今更「神は居るのか、いないのか?」が議論になるのかということは日本人ならピンとこないだろう。ヨーロッパでも教会の世俗化が進んで今更ダーウインが疑問視されるというような中世的な反動現象は問題になってはいないようだけれど、それでも、ドーキンスのような著名な“無神論者”はなお世間では突出した先鋭的な人間として見られているという。

要するに常識的に宗教と政治はサロンでは話題にしないという空気があるのだ。ドーキンス氏は紳士の国英国における“一風変わった人間”という位置づけがなされているのだろう。もちろん一般人でなく“著名な学者”という立場だからこそそんな立場が許されるのだと言えないことも無いのだろうけれど。

ま、それはさておき、ドーキンスがなぜ世界的に著名な大学教授でありながらそんな目をものともせずに“無神論者”を堂々と標榜するだけでなく、このような著作で世を驚かす行為に出るのかということを考えて見る必要がある。神の存在は間違いなく今日的に切実な問題なのだ。

宗教は歴史的にも現在でも、世界的に「諸悪の根源」とまで見なされるほど問題を撒き散らしているという氏の見方がある。その最新で最大のものはいわゆる9/11テロに端を発した「宗教戦争」だろう。もちろんイスラム教だけが悪いのではない。それに対置されるキリスト教そのものも同じように悪いのだ。宗教があるからこそ戦争は起こったのだという見方はおそらく正しい。

狂信的な原理主義者(だけ)が悪いのだ、という(穏健な)見方もあるのだろう。しかし、逆の観点から、ではどんな信教なら許されるのか?宗教は、その中心である神は存在するのか?それは単なる妄想ではないのか?そもそも宗教は人間に必要なものなのか?

ジョン・レノンとともに「宗教の無い世界を想像してほしい」と著者は言う。この500ページを超える大部の著作の中で、彼は旧約,新約の聖書をはじめとして過去の宗教関係の著書、最近の科学的な成果と著名な科学者たちの発言を引きつつ多方面から宗教と神を分析し、解剖しその無意味さと不実さ、害悪の大きさを白日のもとにさらけ出す。なるほど、神は存在しないのだ。冒頭で触れた「不可知論」としての神すら存在は許されないということを著者は徹底的に論証してみせる。その知的な力技の凄さ、手際のよさは全く見事である。

氏の確信は「進化論」に対する絶対的な信頼にその根があるように思われる。それは第6章 道徳の根源 でも試される。絶対者、神に教わらなくても、人間は進化論的に善良になるべくしてなってきたのだという説明だ。そしてそれはかなり成功しているといえる。様々なケーススタディ、ドフトエススキーやカント、ヒトラーなどの思考を辿りながら私は知的な興奮を味わった。

結局神の目も最近増えている監視カメラの目も同じような役目をするのだろうけれど、我々が道徳的になるために神を必要とするというのが(例えそんな意味で)真実であったとしても、それで神が存在する可能性がより高くなるわけでなく、単により望ましくなるだけに過ぎない、ということだ。

8章から9章にかけて、世界が、そして宗教の害悪が一番生々しく、根源的に顕れている危急の問題として、著者はイスラム原理主義について書き、続いて子供への教育について書く。

より一般的にいえば(そしてこれはイスラム教だけでなく)キリスト教にも同じようにあてはまる。本当の意味で有害なのは、子供に信仰そのものが美徳であると教えることである。信仰は、それがいかなる正当化の根拠も必要とせず、いかなる議論も許さないという、まさにその理由によって悪なのである。

もし子供たちが疑問を抱くことの無い信仰という高い美徳を教えられる代わりに自らの信念を通して疑問を発し、考えるように教えられれば、自爆者はきっといなくなるだろう。

この部分だけでもイスラム諸国の凡百の宗教指導者たちに言って聞かせてやりたいけれど、やっぱり変革は無理だろう。宗教の問題はこれからも長い道のりが必要なのだろう。それにしてもアメリカのイラク戦争はこの問題を百年後戻りさせたといわれるとおり。世俗主義のサダム・フセインはそういった意味では善政を布いていたのだ。

道徳に関する章でちょっと触れられているが、愛国者という観念も同じように年少者に教育するべきものではないのかもしれない。