重大な事故が起こった。JR西日本の脱線事故はその犠牲者の多いことだけでなく(27日PM8時現在(4/'05)95名だと)、その日常の中では起こりえなかった異常が起こったという特異性、日本の鉄道の安全神話を破壊したことで歴史的な事件になった。まだ事故の原因ははっきりしていないので早とちりは禁物だけれど、私は事故に係わった運転士の若いこと(23)、まだ経験の少ないこと(現職になってから11ヶ月だそうである)を合わせて、少し前にNHKTVで放映されたドキュメンタリー「クローズアップ現代」を思い出した。

それは、この数年の間に行われる大掛かりな世代交代(団塊の世代が定年を迎える)と、それに伴う産業界の様々な対応と問題点を調査したものだったけれど、クローズアップされた職場の一部(多分、造船業界だったと思う)での定年近い技能者の能力、知識が若手にそのまま伝えられるかどうか、製品品質の問題だけでなく、特に危険職場での安全作業のノウハウがしっかりと伝承されるかどうか、かなり疑問のあることが述べられてあった。若い人間がそうしたシニアの押し付ける理屈ぬきのノウハウ、特にかったるい安全についての注意事項などを真面目に聞こうとはしない傾向があり、重大事故を引き起こす可能性もなくはないというような趣旨が語られていた。

私自身の経験から考えて、これは随分共感できる問題なのだけれど、私情をさておいて、一般的な問題として最近の2次産業の現場ではずっと人材が不足していたと思う。いや、人間の手は余っていたはずだけれど、いわゆる3Kの職場を嫌う若者が多くなって、優秀な人間が集まらないという現象がある。世代が異なると、とかくコミュニケーションは不足し、意思の疎通がなかなか困難なことが普通なのだけれど、さらに、集まってくる質的に上等とはいえない人材はとかく(内容と反比例とまでは言わないが)プライドが先行し、自分の狭い知識の範囲で独断専行する傾向が強い。いわゆる職場教育にはなじまないものが多い。理詰めにことを考えることを面倒がり、根気強くことを進めていく訓練が出来ていないから、場当たり的になり、自分で失敗してから修正をかけるということになる。その失敗のひとつがとりかえしのつかない大事故であれば、それで彼の人生は終わりということになるのだろう。

今度の事故が上記にそのまま該当するとはいわないけれど、今度事故が起こった福知山線の300Rのカーヴは、これまでも何万回となく先輩の運転士諸氏が通過して何事もなかったわけであり、今の時点で事故の原因が若い運転士の技量の不足、ノウハウの継承の失敗ではまったくなかったと断言することは出来ないだろうと思う。

それにしても、今回の事故ではからずも実感させられたのは、空気か水のように当たり前のこととして享受していた日本の鉄道の技術力の凄さ、というようなことだ。300Rのカーヴなど、それこそ全国の鉄道線路にごまんと横たわっているだろう。それらをこの長年月何事もなく、何十万回とも知れず無事故で通過してきた優秀な鉄道技術、技能者諸氏の営々と築いてきた無事故の実績、世界に冠たるフェイムがこの事故で無に帰するかもしれないことを悲しむ。若者よ、年寄りの繰言を馬鹿にせず、しっかりと聞くことだ。結局、君たちの顔を汚すことになるのだから。

日本を2等国家にするなかれ。

(139)ねじとねじ回し

世にありふれたねじ。ホームセンタでも一本十円ほどで買える。そんなものををつくづく細部まで見ると、こんな精妙なものは他に例がないとすら思う。私は大抵の機械部品を自前で作るけれど、ねじを自分でつくろうとは思わない。作れないことはないけれど手間がかかり、買ったほうが絶対安いし、良質なのだ。小さいものほどそれが顕著だ。直径が3ミリ以下のネジ、そして木ねじは、技術的にも私には作れない。ねじは多くの種類があり、そして、常に新しいものが現れてしかも、それぞれがもったいないほど安価に手に入る。

私が社会に出たころ、ねじは大きいものは6角頭のボルト、小形のビスは皆マイナスネジ(頭に一本の溝がついているネジ)ばかりだった。しかし、数年後にはプラスネジ(頭に十字のへこみがついている)が主流になり、更にはボルト類も頭に6角の穴が穿ってあるものが現れ、すぐにそれが殆どになってしまった。それらが従来のものに比べて扱いやすく、私たちには歓迎すべき変化だったためだろう。世界のどこかで新しい有用な発明があって、それが社会全体に広がっていくという技術の変化を目の当たりに見た思いがした。

「ねじとねじ回し:原題 one good turn V・リプチンスキ 訳 春日井昌子 早川書房」アメリカ人で大学教授である著者は21世紀を目前に控えたある日、新聞社から「この1千年で最も偉大な発明品としての道具についての一文を書け」というテーマを与えられ、頭を抱える。著者は都市学を教える教師だが、もともと建築が専門で、自身日曜大工ともいえないほどの技能を持ち、自宅まで作ってしまった人間なのだ。工具、道具については詳しく、一家言がある。氏が自分の工具箱をはじめ、苦労して文献をあさったあと、その「千年紀の最高の道具」は、あっけないほど平凡な結論に達する。それが「ねじまわし」であり「ネジ」だったということだ。

著者がその結論に達するまでの様々な思考と調査、紆余曲折がまことに楽しい。その「発見」にまる1章が費やされるのだけれど、その「簡単な工具」がなぜ他の多くの道具(ほとんどの道具が古代エジプトやら、ギリシャ時代に発明されている)と違って、ほんの最近にあらわれたのか(ほぼ18世紀ちかくまで文献にはあらわれないらしい)、という謎解きがその次の章から延々と繰り広げられるのだ。

人間が発明した技術の多くが戦争と武器に関係するというが、この場合も、15世紀から発達した鉄砲(火縄銃)が役割りを担っている。つまり「ねじ」、今に言う「木ネジ」がこの時代に鉄砲の部品(発火装置)をその銃身に取り付けるために使われ始めた。それ以前は釘が用いられたのだろうが、その激しい衝撃ですぐ緩んだりしたのだろう。また、ネジは必要に応じてはずしたり、また留めなおしたり出来ることも有利だった。しかし、そのころはねじは職人が一本一本手造りしていたので高価であり、普及するまでにはいたらなかった。ネジが普及し始めるのは、18世紀も半ば以降、産業革命黎明期のイングランドにおいてである。18世紀まで「ネジ回し」が一般でなかった理由なのだ。1800年はじめには年間10万本だったネジは機械化によりその後急速に製造量を伸ばす。最初の自動ネジ生産工場は30人の工員が粉引き水車の力を借り、1日に1万6千本を製造した。これらネジの機械化は必然的に工作機械の発達を促し、循環的により精密な機械を生み出していく。モーズレーという天才が生み出した精密ネジきり旋盤が今私たちが使っているCNC工作機械の遠い直系の先祖、マザーマシンだった可能性は非常に高い。

モーズレーの弟子だったウィットワースはネジの標準化を発案した人物で、今でも私たちがインチ系のネジを扱う時に出会う標準規格の1系列として名前を残している(彼が出るまでは、ネジとナットはそれぞれ1対で使う、お互いに互換性のないものだった)。

例のプラスネジも「フィリップスネジ」という名称で登場している。その使いやすさで、1939年には殆どのアメリカの自動車工場がこれを採用したとある。日本への普及はその25年後ということになるのだろう。

ネジそのものはギリシャ時代から見られる。高名なアルキメデスの発明だという説もある(本書)。有名なグーデンベルクの活版印刷機にも使われていた。しかし、締結部品としてのネジはずっと遅くまで現れず、一般に普及するまでに長い時間を必要とした。発明という人間の技の不思議を思う。

蛇足だけれど、司馬遼太郎氏が小説中で「鉄砲」について触れたエピソードがある(「尻啖え孫市」)。いわゆる「種子島銃」に使用されたネジ部品の構造がどうしてもかの地の職人には理解できず、その娘を人身御供にして教えを乞うた、というくだりだ。氏の説明では銃身の後ろ蓋がネジになっているのがわからなかったという。

確かに平凡社の百科事典にも「種子島銃の特徴」としてその記述(図はない)があるけれど、この著書で現れる「ネジ」は「銃尾に取り付けられる発火装置を留める」ものだ。銃そのものも年代は近い。どちらも正確な記述なのだろうけれど、ちょっとひっかかる。機会があれば、本物の「種子島」をじっくり観察してみたい。

(138)女盗賊プーラン

奇書である。これが事実でなかったとしても、すでにこの奇想天外で凄まじい内容を一読すれば、奇妙に類似にみえる私のあやしい冒険小説群なんかあっという間にどこかへ吹っ飛んでいってしまうだろう。間違いなく、これは他の報道チャンネルからも一部は窺えた、インドで実際に起こった(すべてが正確なものではないだろうが)ストーリーなのである。それだけになお我々の衝撃は大きい。現代のインドという巨大なひとつの充足した混沌世界の一面をなまなましく捉えて無知な人間をうならせる。

「女盗賊プーラン 上、下 プーラン・デヴィ 訳 武者圭子 1997 草思社」

インド中央部の農村、下層カーストで貧民の次女として生まれたプーラン(「花」という意味だそうである)は、11歳(らしい。彼女は生まれた年を知らない)の時、家族の貧しさから法律違反(18歳以下の女は結婚できない)を承知で30過ぎの粗暴な男と結婚させられてしまう。おさだまりの性の暴力に耐えかねて実家へ戻った彼女は、夫に捨てられた女という最低の烙印を押され、周囲の村社会から疎外され、しかしそれに彼女は反発する。

普通なら我慢と諦めのなかに閉じこもり、あるいは自殺する例も多いのだろうが、彼女は違った。彼女は主張する。離婚した女も、やはり人間なのだ。人間として扱ってほしい。

最低の身分に落ち、屈辱にまみれたプーランはもう怖いものがなかった。つまり居直ったのだ。

われわれから見れば、彼女に理があることは明らかだけれど、インドの村社会はそれを異様なものに見た。うとましく感じた隣人どもは彼女の一家を村八分にし、警察を含んで徒党を組み、彼女の家へ押し込んで堂々と陵辱する。盗みの濡れ衣を押し付けて刑務所へ収監したりもする。更にあきたりない彼らは、とどめとして近隣を襲う盗賊集団に彼女を攫わせる。(ここまで上巻)

彼女の一家を貧しくした隣人の伯父一家(あとで伯父は病死し、その息子、つまり従兄弟の代になるが、またこの男が猛悪であった)は、当然ながら同じカーストだろう。けれど、伯父は彼女の父が善良で気が弱いのにつけこんで、法律を無視し、彼の土地を奪い、その残された土地に植えてあった、彼女の結婚費用をまかなうべき木まで切り倒して自分のものにしてしまう。その不当に得た財産による力で自分の無恥な行動を正当化し村人を支配し、一家に辛くあたる。父も訴訟を起こすけれど、埒が明かない。金も要る。カースト制度が及ぼす、人間には階級があり、上のもの(強者)は下のもの(弱者)を支配できる(何をしてもよい、もちろん、男は女に何をしても許される)というインドの旧社会での通念は、こんなふうに普通の人間たちの心を腐敗させ、不正を不正と感じさせない不条理ないじけた社会を作っているのだろう。そこでは貧困者は貧困のまま、富者はますます太り、とても自由や民主主義は育たないように思える。地元の警察自体、上位のカーストに属して富者側につき、彼女たちの言い分をまともには聞かないのだ。

このような腐敗した社会の通弊として、実力で対抗してそれを突破しようという一派が出るのは必然だろう。あるいはテロルであり、ここに出る盗賊集団(ダコイット)もそのひとつである。だから彼らに強者が弱者の処分を依頼するということ自体が奇妙なルール違反であることは確かだ。案の定この処置は彼らには凶と出る。もちろん盗賊集団にもタイプがあって、女とみればレイプして捨てる、何の思想もない、単なる押し込み強盗集団に過ぎないものも多いのだろう。彼女を攫った集団のひとつもそれであり、伯父は彼女がレイプしつくされぼろぼろになって死ぬか、どこかへ消えてしまうことを期待したに違いない。しかし、彼女を誘拐した集団のひとつのリーダーが彼女と同じカーストだった偶然も幸いして彼女はそのリーダーに愛されるようになる。ささくれだった彼女の心は癒され、ダコイットの中に新しい生き方を見出す。彼女本来の力がそこで生かされ、リーダーが抗争で死ぬと、自身で新しい集団を率いるようにもなる。彼女が得た力は奇跡のような逆転劇を可能にする。過去に彼女が受けた屈辱を晴らすための復讐行動を成功させるのである。

このストーリー後半での痛快な復讐劇が彼女の大衆的成功を導いたことは間違いない。けれど、その上巻における悲惨な状況がインドでの女性の日常だったからこそ、その悲劇をばねにして行動を起こした彼女の生き方が誰にも共感をもって迎えられたのだろう。

もちろん、インドは立法国家であり、このような盗賊集団が跋扈するのをただ放置させておいたわけではない。この痛快至極な冒険活劇もゆきつくところ破局があるのは当然のリアリズムである。26名の手下をもって暴れまわった懸賞金つきの女盗賊もインド中央府までを動かす大事件になり、結局は司法取引きによって捕らえられ、11年間の刑務所生活を送ることになる。

最後近く、胃潰瘍に悩んでデリーの病院に送られ、快適な生活を得る彼女が、それまでのはりねずみのような生き方の一端がその胃病に原因したのかもしれないと回顧するくだりは面白い。もちろんそれだけではなかったからこそ、そのあとの彼女の新しい戦い、インド中央政治への参戦(実際に国会議員として当選した。これは本書にはない。)もあったのだろう。

多くの戦いを戦わねばならなかったプーラン、プーラン・デヴィがその特異な行動の動機をエピローグで端的に語っている。それを以下に添える。

生まれ、カースト、肌の色を問わず、また男であろうと女であろうと、だれもが尊厳を持っている。それを私は証明したかったのだ。

晩年、彼女は仏教に帰依し、同じ仏教徒の夫を得て社会運動へ入ったという。

137)地震

大層驚いた。九州に住んで30年、こんな地震(福岡県西方沖玄海地震)は初めてだった。聞くところによると、福岡を震源とする震度6以上の大地震はここ100年来なかったという。

たまたま2階にいて体感的な揺れがひどかったということもあったろう。最大の揺れの時間が長かったのも恐怖があった。このまま続いたら家庭崩壊ならぬ我が建家崩壊もあるか、とすら思った。たまらず立ち上がって後ろの本棚を押さえた。しかし、ご近所では屋外へ逃れ出たご家庭も数家族あったようだから、あわてたのは私だけではなかったのだ。

もっとも、あとで確認し、屋根瓦のずれも、割れた茶碗もなかった。食器棚の中の惨状を見れば、被害がなかったのは奇跡だった。ともかく震度5プラスの我が家は被害ゼロだった。良かった。多くの罹災者を出した玄海町の手前、余り喜べないことではあるけれど。

余り短いスパンでどうこういうのは間違うけれど、どうも最近世界的にも大地震が頻発しているような気がする。何にせよ、日本は地震大国であるのは間違いのないところだろう。

昨年も巨大災害が世界中で起こったけれど、その中でも新潟中越地震での危害金額は(スマトラ沖地震津波などを抑えて)抜群のトップだという。犠牲者の数とか罹災の範囲を考えれば奇妙にも思えるけれど、これは日本という金満国家、資産家の国民(世界のレベルで見れば)、大金を投じた道路、通信設備巨大公共施設、それらの財産が多く被害にあったということであり、他国のインフラ(社会資産)の貧しさ、たいした家具類を持たないひとびとの社会に比べれば、当然ながら失われたものは大きかったのだ。

しかし、人命に関する限り、日本における損失は比較的少ないといえる。直下型地震に見舞われた中で軽度の脱線で済んだ上越新幹線ひとつを例にとっても、それは阪神大震災に学んだ日本の機関が路線高架橋の構造を営々と補強強化してきたことの成果だったという。

他にもこんな例はあるのだろうと思う。もちろん、一般家屋や道路に金をかけ、高層ビルの免震構造などに代表される日本での防災インフラストラクチャーの充実が、被害額を大きくする一方で、確実に人命の損害を抑えてきたことは間違いないことなのだろう。そう思いたい。

津波災害の対策などにも日本は土木方面だけではない、教育などの総合策で多く実績を持っている。自然災害と戦う災害大国日本は、これらのことをもっと世界へ発信するべきだろう。

以下、閑話休題。地震、かみなり、火事、おやじ、というのが旧来日本人の恐れるものだ(だった)そうである。おやじは既に恐れるというものではなくなっている(むしろ山の神を代わりに据えたい)けれど、地震はいまだに予知もままならず、恐ろしいものの筆頭から揺るぎそうもない。地震は地球の構造に由来するもので、その原因はいまだに想像の域を出ないという。もちろん、こうだろうという具体的な想像はかなりついているらしい。いわゆるプレート理論である。地球の表面を犀の背中のように覆っている大小の独立した地殻が、地球内部の熱対流によって動き、お互いに干渉しあう。それら異なったプレート同士がぶつかって折れ曲がったり膨れ上がったり、重なったりということで山が出来、海が出来、また海溝のようなものも出来る。それら山ができたりするのは、大方数十万数百万年のスパンでの結果なのだけれど、一方、たゆみなく地殻は動いており、じわーっと押し合っている2つの地殻がある時、ずりっとお互いに滑って、その内部応力を瞬間的に吐き出す、その瞬間芸のようなものが地震なのだと。

悠久の時間の力仕事のたまたまの結果としての瞬間芸だからいつ起こるかわからないし、それも殆どが地面の下数十キロの処で起こるから観察も困難だ。大体から人間は宇宙へは太陽系外へまで足を伸ばしているくせに、肝心の足の下、地下の方向へはまだ十キロくらいしか行っていない(油井的なボーリングだけ。ソ連時代の記録)のだ。つまり地球の内部について、人間は殆どわかっていない。

しかし、それら一見静的な感のする地球の内部は、私たちが考えているよりもすさまじく危険なものであるらしい。おそらく、地球中心部の地獄的な高熱マグマ帯は、地球が形を整えたころ、つまり昔のイメージでは、太陽から(遠心力などで)分離したころの火の玉的状態が数十億年を経てずっと冷えた今もなお、その残熱で燃えているということではなく、地球自身が、その大きさ、重力による求心力、超高圧(とか、放射能で蓄積する熱)のために自らが発熱してマグマをたくわえているということらしいのだ。

仏教などにもある地下の奥深い閻魔大王の世界、地獄は焦熱地獄が一般だけれど、これは先人の想像力だけが偶然発明したイメージなのだろうか。それとも、誰かが地底へ降り立って見たことの伝承なのだろうか。例えば、数万年前の氷に閉ざされる前の南極大陸をしっかり観察した先人がいたという事実があるように。

エネルギー危機が叫ばれて久しい。エネルギー消費人間の生命維持はいちに太陽の力にかかっているけれど、この「身近であって身近でない」地底の熱を、温泉や地熱発電所以外に、もっとうまく利用することは出来ないのだろうか。それが出来れば、まさしく焦熱地獄の大王は世を救うあるじに変身するはずだけれど。

(136)鳥

数十年前の、誰だったか失念したが、作家のエッセイの中でこんな場面があったのを記憶している。彼の友人である若い英人の男が双眼鏡を持って出かけようとしている。日本人の筆者が、「どこへ行く?」と不審げに問い、彼が「バード ウオッチング」と嬉しそうに答える。その意味が理解できない日本人は、この若い異邦人がずいぶん俗っぽい趣味(多分、覗きか、それに近い、町の若い女性を眺める行為なんかを連想したらしい)を持っているのであるかと疑ったことを正直に語っている。

文字通り「野鳥観察」は今では誰も知らないものはない、ある意味高級な趣味として認知されているけれど、当時の日本では一般的なものではなかったということだろう。もっとも、彼が英語でなく、日本語で言えば、誤解はなかっただろうけれど。

ま、それはいい。

確かに、野鳥の生態を眺めることは楽しい行為だ。それが、動物園で野獣やら猿やらを見るのとはまた異なって、苦労して山奥へ分け入り、辛抱強く何時間も待ち、そして一瞬の出会いの成功を喜ぶ、そんな「バード・ウオッチング」、写真を撮るという一派もあるけれど、ただ双眼鏡で眺めるだけというものが主流らしい。そこまで苦労して実質得るところ少なくても、この趣味は成立するという、高級な趣味であるとも。その魅力は、何なんだろう。高級な趣味とされる「B・W」、その「高級な」根拠としては、苦労の割りに実質得るところが少ない、つまり情熱がなければ出来ない、純粋な趣味に近いということのほかに、鳥たちの種類が多いこと、そのためにそれらをよく知り、鳴き声や習性などで種を特定すること、見分けることの難しさ、つまりそれに熟練するには、多くの経験と、知識、勉強が必要だということだろうか。もちろんそれら鳥の種を判別し、言い当てるという楽しさ、皮肉な見方をすれば、衒学趣味の満足ということもあるには違いない。

ま、そこまで言うこともなかろう。私がこんな場所でいろいろ書いているのも、そんなものの一種であろうと逆ネジを食うことは間違いないないのだから。

空気がゆるんで、今年も春ジャガの植え付け時期になった。いい天気だったので、久しぶりに一日畑に出た。甘藷を抜いて以来ずっと放ってあったわがネコの額の畑を耕し、メークインを4キロばかり(笑) 植えた。0.02ミリ厚の黒フィルムでマルチも完了。

PCざんまいが続いたおかげで体がなまり、すぐへばって休みやすみのぐうたら農作業だった。

休むたびに畑にやってくる小鳥がいた。鋤きかえした土の中の虫を狙って食べている様子だ。綺麗な茶と黒、オレンジ、赤に白、カラフルな鳥である。尻尾を上下に振り、頭頂は丸く灰色でわた毛のキャップを被っているような、茶ぼうずの頭のような愛嬌がある。目が小さくて額周辺の黒い柄もあって目立たないのがかえって可愛い。かっかっ、と羽根音のような、笑い声のようなふざけた音を出す。しばらく姿を消したあと、よく似た動き、発声をする、おおむね同色、同型の地味な鳥が交代で来た。これは先刻の鳥とつがい(か、懸想中?)のメスだと分かった。先の鳥が近づいたら、さっと飛びあがって空中で寄り添い、どこかへ一緒に去っていった。

近くで営巣をしていたのかもしれない。どうも体の大きさに比べて餌の取りかたが尋常でなく多かったように思えた。

図鑑を繰ってみた。

冬の小鳥といってもずいぶん種類があって見分けるのは難しい。

http://www.edu.city.hashimoto.wakayama.jp/hajs/htm/bird.htm

多分、「じょうびたき」というやつだろうと思う。

それにしても、鳥という動物の特殊性、魅力の大いさはどうだろうか。確か、6千7百万年前に絶滅したいわゆる恐竜の、現存する最も近縁の種だという説もあるけれど、やはり彼らの特徴は空を飛ぶということ、それに伴って、我々の移動能力を遥かに隔絶した実力(スピード、持久力=移動距離の長さ等すべてにわたって)を誇示している(南極と北極を往復する種もある)という凄さが最大のものには違いない。これに似た生き物に昆虫がある(彼らも、殆どの種が飛翔できる、羽根を持つ)けれど、洗練度において鳥類にはかなわない(昆虫の愛好家も多いけれど)。カラスの例に見られるように、彼らの知能の高さは類人猿にも匹敵するらしい。ある種は見事な巣、家を作ることなどから、ある意味、文化を持っていると主張する人も居るのである。そのほかにも、多くが一夫一婦制を墨守しているという、倫理性もなかなかのものなのだ。それに、テリトリーを重ねている多くの異なった種の鳥たちがうまく、喧嘩もせずに共存しているということもある。もちろん、同じ種の中で多数の群れをつくってうまくやっていく。彼らが群れを分裂させたり、群れ同士で戦いを始めたというような光景は、未だかって報告されたことはないはずだ。彼らは人間など足元にも寄れないほどの平和愛好家なのである。

動物として最高の機能を獲得した鳥類は、文化的に余りに特化しすぎて邪悪になった人類などよりも、よほど進化し、成功した生物なのだろう。

(135)スパーム・ダンプ

メイルの中にに様々な不良情報が増えている。困らせるだけが目的の、ウイルスファイルの添付された爆弾メールは最大のゴミだが、それらは、いわゆるウイルス対応ソフトで一応骨抜きにされるし、今は数も少ない。圧倒的に多いのは、多少は必要な客も存在するのかもしれない、主に18禁のDVDなどを宣伝するメール、単にHをする相手をひっかけようかという出会いの個人(?)メール、それらをいっしょくたにした不特定多数向けのメルマガ、などなど。一時多かった変なあの「未承認広告」というやつもこんな部類だが、最近はぐっと減ったけれど、なくならない。

彼らにどうして私のアドレスが知られてしまったのか。詮索は余り意味はないだろう。ともかく一旦知られてしまったら、もう変更する以外に防ぐ手はないのだ。一時真剣にアドレスを変更しようかと考えたことがあった。しかし、ともかく面倒くさがりで、現用のアドレスでの付き合いもかなりの範囲に及んでいる(私はHPでのつきあいで時折りメールをいただくし、メールをグループ内でやりとりする会のひとつに加入もしている)し、それらの相手にいちいち変更を通知するわずらわしさもあって、今に至るまで変更はされないままだ。ともかくそんな意味のあるメールに混じって上記の不要なメールが並ぶ。それらをいちいち判別して削除していかねばならない。時には間違って必要なメールを削除することもある。神経の参る作業である。最近は、有用なメールの数よりもそんながらくたメールの方が数で多くなっている。

ううむ、これは憂慮すべき事態だ。

先月の初めに、知人から「スパーム・ダンプ」なるソフトの紹介を受けた。これは、現用のメールソフトとプロバイダとの間でフィルターとなって自動的に選別してくれるものである。前述のウィルス対応ソフト(うちはW・B)と良く似たものだけれど、W・Bが一旦どんなメールもPC内のメールソフトへ受け入れたあとで検索(添付資料を主に)するのに比べて、これはメールソフトの前段で一旦留め、関門を設けて様々な選別(国別、プロバイダ別、表題別、内容まで見る)をして引っ掛けるようになっている。

徹底した選別が可能な反面、メールソフトの設定(入口だけ)を変更する必要があり、ただソフトをインストールするだけでは働かないのだ。結構面倒であり、私のメールの会でも数人がチャレンジされていたが、結局諦めたようだ。メールの設定のやり直しは、大抵が専門家に任せているのかもしれない。一度なりリカバリの経験をすれば、この遣り方をマスターできるのだが。

私も、最初はちょっとトラぶったけれど、なんとか設定に成功した。ポイントは、メールアカウントの再設定であり、迂回路をつくる時のフィルターの設定なのだ。ダウンロードしたあとに見られるマニュアルに忠実に従えば、さほど難しいものではなかった。

結果、ほぼ100パーセントの捕捉率で、変なメールは数日に1回の一括削除で済んでいる。3/11から/12までのスパームメールは58通、その間のわが有用なメールは43通だった。これだけ増えると、このソフトはもう手放せなくなる。

ちなみに、これは有料ソフト(¥1000)、現在お試しモードで使っている。一度入れなおしたが、21日後、つまりあと1週間もしないうちにこれは無効になるらしい。

「スパーム・ダンプ」トレンド・マイクロ社製である。やっぱ、払い込まにゃあならないか?

(134)オペラ座の怪人

立て続けに、評判の映画を観た(アンドリュー・ロイド・ウエバー 作曲 製作 脚本)。表記、原作(ガストン・ルルー )は小説 ホラーだろうと思うがそれを豪華な舞台、それもオペラ(ミュージカル)したてにして、見事な大音楽をつけ、見事な俳優たちに演じさせ、見事なプロ歌手に歌わせる。スペクタクルといっていい。

凄い金をかけているのだろう(もちろん大ヒットした舞台の映画化であるし当然だ。劇団四季の長期公演もあったと記憶(私は観ていないが)している。世界の大衆に支持された作品なのだろう。見事な音楽、耳に心地よいメロディが全編を流れる。

オペラ座のセットは凄いスケールで緻密に作られたものだし、最後近いクライマックス、巨大なシャンデリアが落下する悲劇のシーンもよく作られている。謎の怪人が棲む地下の異様な世界(パリの有名な世界遺跡、下水道のシステムがイメージされているのだろうか)もこの異様なミュージカルの雰囲気に合って美しくすらあった。映画の導入部で示されたオペラ座の廃墟、うらぶれたオークションが催された劇場跡は、本筋で示された全盛期の劇場が、異様な事件と大事故によってひとびとを恐れさせ、長年再興を果たせずに、廃墟のままいたずらに、墓場そのままに年月を経ているという設定の描写なのだろう。

何度も墓場が出てくる映画だった。ホラーだからそれもおかしくはないけれど、私にはオペラ座の廃墟そのものが巨大な墓場のように思えた。古い都市パリの巨大な建築物はその地下の構造の不思議も含めて、現代人にはもう全貌がつかめないほどの迷路じみた、自然物のようになっているのだろうか。そんな場所に幽霊か幻のように怪物が棲み付き、地上世界のひとに様々な悪ふざけをするという設定も、ホラー小説としては斬新なアイデアであり、面白いといえるだろう。しかし、この映画は愛に関する物語が本筋らしく、全体として私には理解の難しい、なかなか溶け込めない不自然なドラマだった。

大体、一方のヒーローである仮面の怪人が、無意味な殺戮と破壊を繰り返す狂人としか思えないのは辛いことだった。彼は一方で偉大な芸術家であるとされているのだから、なおさら失望は深い。自分の創作した劇の舞台で主役を殺し、自分がドン・ファンに成り代わって横恋慕するヒロインに近づき、自分の巣窟へさらっていくというのは、洒落にもならないひどい設定だ。

もちろん、一種の変態小説、荒唐無稽なコミック世界として納得させることは可能だろう。そういえば日本ではコミックとして多く知られていると聞いた。

ただひとつ、悲劇として心に染み入って感じられたのは、一篇のヒロインがその、地下の怪人に親しみ、音楽の師としてしたがっていく動機として提示された、彼を小さいころに死別した偉大な父の亡霊と勘違いしていたというあたりだろう。もちろんそれもずいぶん不自然なことではあるけれど、そしてそれがあっけなく裏切られてしまう墓地での決闘シーンで、いたく傷ついたに違いないヒロインの心情は何も語られないのだが。

もちろん音楽も、親しみやすいメロディも、演奏者たちも一流だったし、映像は美しく、私は結構その3時間弱を楽しませてもらった。森崎東監督の最新作品。「ニワトリはハダシだ! 2004.11封切り は結構評判がいいのと、これは個人的な興味(後述)もあって、福岡は天神の小劇場「KBCシネマ」へ出かけた。

最初の公開のニュースから数ヶ月たっており、チェックしないまま忘れていた。なんとなくもう封切館をとっくに通過していたものと諦めていたら、突然、様々なエンタメ情報に詳しいメル友のメルマガ「栗ホー」(栗報012◆映画「ニワトリはハダシだ」&BOOK展&ねこてん◆2005.02.09)

に載り、驚いた。迂闊だった。これは独立系の映画で、普通の配給のルートへは来なかったのだ。

座席の数それぞれ百ほどのスクリーンが2つある「KBCシネマ」は、比較的新しい、こぎれいな小屋だったが、このようなマイナーな映画上映を専門にする、以前のATGのような劇場らしい。ともかく何とか公開最終日ぎりぎり(2/11)に間に合った。久しぶりの映画鑑賞は、当たり。なかなか面白かった。

チャル(守山玲愛)とサム(浜上竜也)

表題はちょっと異様な意味不明の感じがするが、つまり、当たり前のこと、当然のことで相手に念を押すのに使う、東北起源の成句らしい(パンフには、民謡「おこさ節」にある、とも。“おこさでおこさでほんとかねー”)。この映画では、準主役の在日2世の女性(チンシャ=倍賞美津子)が、相手の男(守=原田芳雄、共に適役)のプロポーズに、「私はチョン(朝鮮人)やけど、それでも構へんの?」と訊いたとき、男が口走った文句だとされている。「構へん、ニワトリは、ハダシや!」=「ええわい、当たり前やんか!誰でも好きになったらそんなことはどうでもええことになるんや。ほんなら、ええにゃな?おまえも。」

物語の大筋はこの夫婦とその間に出来た2人の子供を中心にして動いていく。夫婦は目下別居中、チチと暮らす長男の15歳サム(浜上竜也)は知的障害者で、特殊養護学校に通う。ハハが引き取った妹チャル(守山玲愛)とサムとの兄弟愛は強く、お互いに、父母がよりを戻してまた家族が一緒に暮らすことを強く願い、時に親に逆らって切れる。

このあたりの一見悲惨な設定も映画ではまったく暗くなく、漫画チックに描写され、偶々サムが巻き込まれた高級盗難車をめぐる事件の勃発から順次エスカレートする地のやくざや地方警察とのからみは、彼らの運命に深くかかわってくるものの、さほど実感も深刻さも伴わないままに、映画全体としてのそんな雰囲気と流れに調和していく。

大体、社会派を自認する監督としても、この知的障害者の問題をはじめとして、在日朝鮮人問題から警察とやくざとの癒着、幹部の汚職、検察庁など国家中枢機関を巻き込んだ深刻なスキャンダルと事件の内部告発、更には不良外国人の違法滞在やら中古車密輸などの問題にまでテーマを拡大し続ければ、もう収拾がつかなくなって当然というところだろうけれど、そこはなんとか破綻もなくねじ伏せ、本格的なカーアクションも交えた危機一髪のスリル、サスペンスをかもしながらも、基本的に暖かいムードのどたばた喜劇調で推移していくのは、喜劇を多く手がけた森崎監督の最初からの狙い、意図であり、ヴェテランの腕力、人柄、配役陣のカラーによるものだろう。

もちろんその成功の最大の貢献者、天使に凝される子役2人の愛らしさ、チチの不肖の息子への限りない愛の姿の美しさ、それに彼等学校の生徒たちからも愛される新米女性教師の奮闘ぶりは特筆に価する。特に15歳になって、チチから元服のしるしとして彼自身の仕事であるサルページの潜水夫の訓練を受け始め、苦労する非力なサムは、この映画のヒーローとしての大役を、その愛すべき笑顔で過不足なく見事ににこなした。

もっとも、シリアスドラマのデテイルとしては知的障害者に、健常者にも極めて厳しい環境で生命の危険とも隣り合わせの潜水夫の仕事が果たして可能なのか、というような疑問は当然あるだろうし、「うんこはなんでいつも黄色いのか?」というような知的な疑問はなお奇妙なものだろうけれど。しかし、サムの異常なほどの記憶力の強さは、確かにこれは障害者にありうる能力ではある。私もそんな一人を知っている。

この映画は全編地方ロケ(京都府舞鶴市の、漁業を営む吉原町一帯でオールロケ)されたのだけれど、当地で実際にモデルになった障害者施設は、当初カメラを拒んだという。それは当然だろう。障害者の人権がある。彼等を興味本位で映像化されたら困る、ということだ。何を隠そう。私も、彼等を直視する勇気ははっきりいってない。出来ればかかわり少なく生きたい。これはもちろん偏狭な利己主義だろうけれど。だから、これもモデルがいるという準主役の養護学校の見習い教師(直子=肘井美佳 新人)、労多く報われることの少ない仕事に打ち込むその気高い精神にはまったく感銘を受ける。彼女は、これも病苦と夫婦関係の挫折で離婚に至る実母(貴美=余 貴美子)から、彼女の仕事の尊いことを、生徒たちは“普賢菩薩であると思え”と諭されて仕事を続ける勇気を貰っている。母子ともに偉いのだ。

この映画のロケ地として選ばれた舞鶴と舞鶴の海は、映画の美しい背景として、また在日朝鮮人問題の歴史的背景としてさりげなく出演者の台詞に織り込まれたこの地の持つ特別な歴史、軍港=海軍鎮守府としての長い期間、大陸からの引揚者を国内で最長期間受け入れ続けた港湾、援護局が置かれたこと、そして戦争終結直後の不幸な大海難事故=500名以上の朝鮮人が亡くなった浮島丸事件(この生存者の一人であったハハの母(順礼=李零仙)はこの地に残り彼女を生んだ)の現場として、この映画の奥行きを深め、全体を強く引き締める力になった。最後近い、盗難車をめぐるやくざや敵との応酬、クライマックスと同時進行して繰り広げられる浜の炎の祭り(吉原の万灯篭)の美しさ珍しさは息を呑むほどではあった。

以下は単なる個人的な事情、つけたしである。何を隠そう、私はこの地、舞鶴市に生まれ、18まで過ごした人間なのだ。けれど、こんな祭りのこと(そして馴染んだ美しい海と港湾を別にして、映し出される素朴な町や風物、通りの風景の多くを)もこの映画で初めて見た(吉原町は、魚の臭いの強い、庶民的な海辺の町としての記憶しかない)ので、つまり40年近くも離れていれば、さほど思い入れもなく、異邦人と変わらないのは無理もないだろう(もっとも、この映画を見たい、と思った動機の少なくない部分が長く訪れていないわが故郷への郷愁にあったことは否定しないが)。

浮島丸事件についても、この地を離れてから知ったのだけれど、奇妙なことは「浮島」というわが町の一地名と存在のことだ。ハハの母が住み着き、“ここが私の生まれ故郷、日本人でも、朝鮮人でもない、私はサバカ人なんよ”とハハ=チンシャが感情も少なく一人ごちた、事故現場近くの村「佐波賀」のある同じ湾内、現在引き揚げ記念館のある自衛隊教育隊敷地を左に望み、さほど遠くもない対岸にある舞鶴市街の一角に、それはいくつかの個人的な思い出とともに今もある(しげく通った洋画専門の劇場も、かつてそこにはあった)。これは単なる偶然だろうか。「サバカ」とハハが明瞭に言った、これも懐かしい地名とともに、私には強く印象に残ったことである。

132)日本国の研究

私の棲家の近辺にも変な「公共施設」がいくつもある。一番分からないのは「中小企業大学校」だ。大学というから、学生を募集して一貫教育する施設なのかと思っていたら、どうもそうではないらしい。学生などひとりもいない。ネットで調べてみたら、これは研修のための建物なのだ。辺鄙な山の中にあるからレストランやら宿泊施設なども必要に迫られて備えられている。広壮な敷地に立派な建物。ずいぶん係ったに違いない。

ともかくサイトの説明では、業務の内容は中小企業を担う若手を短期間(多くは2、3日)のテーマ研修を受講させるためにここへ泊り込みで呼び、研修させるという。厳しい環境の中で日々の仕事に追われ、大企業との競争に晒されている彼等、結構な受講料(一日1万円くらい、他に3千円/日の宿泊費)を払って不要不急の研修に来る人間はどれほどいるのだろう。

ネットのおかげでこんな施設が全国にいくつもあることが分かった。明らかに税金の無駄遣い、高級役人の天下り先の確保、公務員の自己増殖の典型ではないのか。

猪瀬直樹氏の「日本国の研究」、「続日本国の研究」(文春文庫)を遅まきながら読んで、今更ながら日本という国の現状に危機感を持った。

公務員天国ということである。

GDPを上回るほどの借金を抱えた日本株式会社が、何の自覚もなく税金の更なる無駄遣い、椀飯振る舞いを続けている。問題点は何なのか。これほどの借金は単なる自然現象ではない。何かが狂っている、いや様々な問題点があってこのような事態に立ち至ったのだ、半世紀以上前の日本が、あの大東亜戦争へ突入したように、このままではいずれ日本は破滅するだろう、60年前のあの日のように。

氏が大きな問題点として目をつけたのは、中央官庁の高級公務員どもが本来の職場の他に、自身で営々として作ってきた膨大な数の外郭団体、いわゆる特殊法人、公益法人というやつだ。本来民間では出来ないものをという前提を忘れ、民間に任すべき仕事を仲間内の縄張りに取り込み、潤沢に国民の税金をつぎ込んでぬくぬくと合法的に私腹をこやし、身内仲間で受け払いをするシステムを運行しつづけている。その不健全性、不透明性、非能率性、そして常識的感覚の喪失、モラル崩壊、居直りの悪辣さである。道路公団はその氷山の一角に過ぎない。

こんな高級公務員の私利誘導的行為が犯罪にならないのはなぜだろうか。マンガ本1冊万引きしても犯罪になるのに。

私の就職したころ(1965)は、まだ公務員に進んでなろうという者はいなかった。給料は安いし、仕事もつまらない(公務員そのものは、やりがいのある仕事だと思う。世のため、ひとのために働く、ということだ。自分の利益を優先させる民間企業に対して、もっとプライドを持って働けるはずだ。もっとも、変なプライドを発散させるのも困るが)。もちろん高級公務員にはなれるわけがなかったし、そのころは役所に採用されるためには縁故(つて)が必要だという噂だった。今はどうだろう。公務員は一番堅実(役所=日本国は潰れない)で、しかも民間に比べて給料も遜色はない、いや、むしろ高い。警察官も含めて、仕事自体はそれほどがんばらなくても、職級試験に受かれば給料はどんどん上がる。いや、試験を受けなくても、年功序列でそれなりにあがっていく。ボーナスだってつくのだ(ボーナスとは何か?民間では会社が儲からなければボーナスは出ない。役者の大入り袋のようなものだ。公務員のそれは確実に給料の上乗せなのだ。従って公務員は安定し、更に恵まれているといえる)。これは不公平だと思うし、こういった給料のシステムが公務員のモラルを汚してきたともいえる。彼等には国民の血税が自分の生活の糧になっているという自覚がないのだ。何の手柄がなくても不当なボーナスが(一律に)貰える。仕事の成果に関係なく良い報酬が得られるということが今日の日本株式会社のモラル崩壊の大きな要因だと思う。

彼らによき公僕としての自覚を持たせるにはどうすればいいか。

彼らにコスト意識を持たせるにはどうすればいいか。

少なくもいえることは、彼らにやる気をもたせることだ。民間のように少数精鋭主義にして、いっぱい仕事を与えることだ。その仕事のこなし具合、いかにコストを少なくしていい仕事をするかで給料の高を決めるのだ。優秀な彼らはこなすにきまっている。

国政でもいえることだけれど、予算は大枠でいいと思う。問題は決算だ。民間企業でやっていることだ。いかに決算で黒字を出すか、利益を出すかということだ。公務員もそうするべきだ。決算で金を余らせ、国民へ還元する。それをしっかりと監視するのだ。どれほど少ない人員で市制を維持するか、いい成果を出すかという全国競技大会をすればいい。毎年一位からトップテンまでを表彰して、トップの自治体は税金をゼロにして市民を喜ばせる。もちろんその市の職員は全国で最高の給料を得ることになるはずだ。

先日のNHK「クローズアップ現代」でやっていたが、佐賀市(だったと思う)ではコンピュータ・システムを、日本の大企業(NECだったか)のメーンフレームから韓国製のサーバーに代えたという。このシステムはプログラムのメンテナンスが容易で、かつ一般性、透明性があるという。しかも半値近いコストでセットアップが可能らしい。市長率先ではじめた改革なのだ。

こんな自治体もある。やれば出来るのだ。彼等が高給やボーナスを取っても私は当然だと思う。

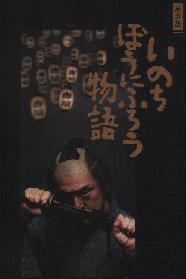

131)いのちぼうにふろう

「無名塾」公演を見た。仲代達矢氏が主宰する劇団の7年ぶりの再演だという。山本周五郎原作の江戸人情もの「いのちぼうにふろう物語」。仲代氏のよき伴侶であり、座つきの劇作家であった宮崎恭子(隆巴)氏の遺作だという。という、が続くのは、私にはなにもかも初めての世界だからだ。ともかく、山本周五郎の小説を私は1作も読んでいない。この劇の原作「深川安楽亭」くらいは読んでこの1文を書くべきだとも思ったけれど、それではこの3時間近い舞台を時間も忘れのめりこまされ、あっというまに終わってしまった愉楽、今の感動が薄まってしまうかもしれないとも思った。それで、ともかく印象を書く。

物語の舞台、ぐるりを濠で囲まれた余所者立ち入り無用の別天地、初老の主人幾造を慕って集まった気心の知れた無頼の若者たち8名(それぞれが際立った個性を持ってからみ合い、奇怪で濃密な雰囲気をかもしだす)の小さな国、あやしげな一膳飯屋「安楽亭」が世間からかたくなに距離をおいて生きるのは、彼等が抜け荷請負の稼業をもっぱらにしているからだ。そんなやくざな男たちの棲家にしては「安楽亭」のセットはいかにも重厚な城、堅固な砦という感がする。それが即製の回り舞台でぐるりと場の裏表を転換して驚かせる。見事な舞台装置である。その砦のうち外で淡々と進んでいく、やや暗い退嬰的なドラマ。けなげに父を助けて飯屋をささえる紅一点の娘おみつがそんな舞台を明るくしている。

主役の悪(わる)である彼等が、前回の仕事でどじをふみ、仲間を死なせたことから、今度頼まれた大仕事に一度は躊躇するが、根っからの悪ではない彼等が、柄にもなく人助けならということで手を出し、その目的に向けて彼等なりの思いを燃焼する。その純粋さ、稚拙さゆえに、更なる巨悪のわなにはめられて、結局全員が死んでいくことになる。その悲惨さ、むなしさも、彼らの真摯な心の叫びが、力を出し切ったという満足感が見えてかえってすがすがしい。

愛し合う若い男女を救い、おみつを逃がすことには成功したが、仲間の殆どを殺され、「安楽亭」の屋根へと追いあげられた主人公幾造が、周囲を走り、取り巻き、おびただしく集結して自身へ向け掲げて振りつのる目明し捕り手どもの御用ちょうちん群を眼下に眺めて、身近かに添いここまで生き残った手負いの仲間に述懐する最後の台詞が、彼の心境を直截にあらわして見事である。

「おい、見ろい、まるで、祭りのようじゃあねえか。」

皆それぞれに熱演だったけれど、やはり幾造、仲代達矢はよかった。いつもTVなどで聞いているバスバリトンの声もいいけれど、舞台でのちょっと硬質のよく通る高い声も魅力的だった。他になぞの男山本圭氏も出演。舞台俳優はいちに声なのだ、という印象だった。

演劇というもの、たいして見てはいないのだけれど、やはりこれは「乱」のような、典型的なギリシャ悲劇というものなのだ、という感がした。