| 偼偠傔偵 |

丂晽宨傪僇儊儔偱愗傝庢偭偰幨恀偵偟偰傒傞偺傕椙偄偑丄

僗働僢僠偱晽宨傪愗傝庢傞偺偼偳偆偱偟傚偆偐両偁側偨偺嬤強偺尒姷傟偨晽宨傕丄僗働僢僠偱愗傝庢偭偰傒偰偼偳偆偱偟傚偆偐丠

丂偪傚偭偲嵶偐偄晽宨偺娤嶡偼昁梫偱偡偑丄怴偨側婥帩偪偱拲堄怺偔怺偔傒傞偲怴偟偄宨怓偵偱傕弌夛偭偨偐偺傛偆側姶偠偱偵側傝傑偡丅

丂悈嵤夋偑弶傔偰偺曽偵傕婥妝偱娙扨偵晽宨夋傪妝偟傫偱昤偗傞傛偆丄巹偺彮側偄宱尡偺拞偐傜梫揰傪徯夘偟傑偡丅

| 侾丏壗傪弨旛偡傞偐 |

| 巻 |

仠巻偼埨壙側傕偺偐傜丄

崅壙側傕偺傑偱丄怓乆偁傝傑偡偑丄嵟弶偵巊偆偺偱偁傟偽丄埨壙側傕偺偱廫暘偩偲巚偄傑偡丅

崅媺側傕偺偲埨偄傕偺偺堘偄偼丄

丒 悈嵤奊偺嬶傪壗搙傕巻偺忋傪側偱傞偲巻偺慇堐偑夡傟偰攋傟傞偙偲偑偁傞丅

丒 攋傟側偄偵偟偰傕丄偱偒偁偑偭偨巻偑偨傢傓乮攇偆偮乯偙偲偑懡偄丅乮悈挘傝偱懳張乯

丒 埨偄巻偩偲幐攕傪嫲傟偢悢懡偔楙廗偑偱偒傞丅

丒 戲嶳楙廗偡傟偽丄偦傟側傝偵忋庤偵昤偗傞傛偆偵側傝傑偡丅

|

仠 巻偺戝偒偝 丂偙傟偼僗働僢僠僽僢僋偲徧偡傞傕偺傪夋嵽傗偝傫偱丄岲傒偺戝偒偝偺傕偺傪峸擖偟偰偔偩偝偄丅 丂巹偼B5僒僀僘偺戝偒偝偑婥偵擖偭偰偄傑偡丅戝偒偄偲帪娫偑偐偐傞偟丄偙傟埲忋彫偝偄偲宨怓偺忣曬偑擖傝偵偔偄偲巚偭偰偄傑偡丅 |

| 墧昅 |

丂丂嘆 僼僅儖僟乕幃偺墧昅偑曋棙偱偡丅

丂丂嘇 懼偊恈偺擹偝偼巹偺応崌丄乽B乿傪拞怱偵丄HB,2B,係B傪巊偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂巊偆巻偺昞柺偺慹偝偲儅僢僠偟偨傕偺偑偄偄偲巚偄傑偡丅

丂丂丂丂寉偔昤偄偰傕丄傎偳傛偔擹偔丄妿偮丄昤偄偰偄傞偲偒偵暡偑偱側偄傕偺

| 徚偟僑儉 |

晛捠偺徚偟僑儉偱傕OK偱偡偑丄乽楙傝徚偟僑儉乿偑偄偄偱偡丅徚偟偰傕僇僗偑偱側偄偐傜丄傑偨丄擹偔昤偄偰偟傑偭偨晹暘偼娵傔偰偦偺晹暘傪揮偑偡偩偗偱怓偺擹偝偑敿尭偟傑偡丅

| 奊偺嬶 |

妛峑偱偼丄晄摟柧悈嵤奊偺嬶傪巊偭偰偄傞傛偆偱偡偑丄偙偙偱偼丄摟柧悈嵤奊偺嬶傪巊梡偟傑偡丅

晄摟柧悈嵤奊偺嬶偼壓揾傝偟偨怓偺忋偵暿偺怓傪廳偹偰揾傞偲丄壓偺怓偑塀偝傟傑偡丅摟柧悈嵤奊偺嬶

偼丄壓揾傝偺怓偲廳偹偨怓偑崿偠偭偰尒偊傑偡丅傛偆偼丄摟偗偰尒偊傞偲偄偆偙偲偱偡丅

(僀) 丂巹偺応崌丄儅僢僠儀僀僔僢僋僇儔乕偺俁尨怓僙僢僩偲侾俀怓僙僢僩傪巊偭偰偄傑偡丅俁尨怓偼崿怓偡傞偵傕俁怓偟偐側偄偺偱丄偁傑傝峫偊側偄偱俀怓傪崿怓偡傟偽偄偄偺偱妝偱偡丅乮怓偺悢偑懡偄偲崿怓偑擄偟偔姶偠傑偡偺偱乯丅

崿怓偟偨俀怓埲奜偺俁怓栚偺怓傪傎傫偺彮偟崿偤傞偲丄埫偔側傝傑偡丅

崿怓偵姷傟偰偔傞偲拞娫怓傕崿偤側偄偱梸偟偔側傝傑偡偺偱捛壛峸擖偟傑偟偨丅傕偪傠傫俁尨怓偐傜偱傕偮偔傟傑偡偗偳懙偊偰偍偄偨曽偑曋棙偱偡丅

僀僄儘乕丄儅僛儞僞丄僽儖乕丄僽儔僢僋丄儂儚僀僩

僶乕儈儕僆儞丄僌儕乕儞丄僀僄儘乕僌儕乕儞丄

儗儌儞僀僄儘乕丄僽儔僂儞丄僀僄儘乕僆乕僇乕丄僂儖僩儔儅儕儞丄僇乕儅僀儞儗僢僪

| 僷儗僢僩 |

僷儗僢僩偼奊偺嬶傪崿偤傞偰崿怓傪嶌傝弌偡傕偺偱偡丅嵟弶偼帩偭偰偄傞奊偺嬶傪僷儗僢僩忋偵庢傝弌偟丄悈偱敄傔偨傝丄奊偺嬶傪崿偤偨傝偱偒傞偺偱椙偄丅

| 昅 |

昅偺庬椶偼丄偦偺曚愭偺宍忬乮娵偄傕偺乮娵昅乯丄暯偨偄傕偺乮暯昅乯乯偲懢偝偑偁傝傑偡丅

偦傟偲曚愭偑摦暔偺栄偐僫僀儘儞惢偱弌棃偰偄傞偐偵傛傝丄抣抜偑曄傢傝傑偡丅嵟弶偼僫僀儘儞昅偱傕偄偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐両

昅偺懢偝傪崋悢偱昞偟傑偡丅侽崋偐傜侾俀崋偲偐丄侾崋偍偒偵偁傝傑偡丅B5偔傜偄偺戝偒偝偺巻偵揾傞偺偱偁傟偽丄嵶偐偄偲偙傠傪昤偔侽崋嬤曈丄晛捠偵偼係崋嬤曈丄柺愊偺偍偍偒側偲偙傠傪揾傞俉崋嬤曈偺俁乣係杮傪梡堄偡傟偽椙偄偲巚偄傑偡丅

曄傢偭偨偲偙傠偺昅偱偼悈昅偑偁傝傑偡丅悈昅偺摿挜偼丄昅偺幉偺偲偙傠偵悈傪擖傟偰巊梡偡傞偺偱丄

奊偺嬶傪梟偐偟偨傝丄崿怓偟偨傝丄揾偭偨傝偡傞偺偵曋棙偱偡丅曚愭偵偮偄偨奊偺嬶偼丄僥僢僔儏偱怈偗偽偄偮偱傕怴慛忬懺偵側傝傑偡丅偦偺偨傔昅愻偄傛偆偺悈擖傟偼偄傜側偄偙偲偵側傝傑偡丅

| 悈擖傟乮昅愻偄乯 |

僀儞僋時側傒偺戝偒偝偺傕偺傪侾侽侽墌僔儑僢僾偱峸擖丅

| 僀乕僛儖乮栰懞棳乯 |

僀乕僛儖偼偁傞偲曋棙偱偡丅壆奜偱昤偔偵傕丄壆撪偱昤偔偺偵傕僗働僢僠梡巻傪揔搙側妏搙傪偮偗偰昤偔偙偲偑偱偒傑偡丅偙傟偼丄栰懞廳懚愭惗偺杮偱嶌傝曽偑宖嵹偝傟偰偄偨傕偺偐傜嶌惉偟傑偟偨丅

偱偒偁偄偺傕偺傕嵟嬤夋嵽壆偝傫偱攧傜傟偰偄傞傕偺傪峸擖偡傞偺傕庤偐側乕乕偲巚偄傑偡丅

| 僗働乕儖乮帺嶌乯 |

宨怓傪愗傝庢傞偨傔偺斖埻傪娙扨偵妋擣偡傞偨傔丄巗斕偺傕偺傕偁傝傑偡偑丄億働僢僩偵擖傞戝偒偝偺傕偺傪偮偔傝傑偟偨丅

晽宨偺側偐偺堦晹暘傪愗傝庢傞偨傔偺榞乮僼儗乕儉乯偱偡丅

丒弨旛偡傞傕偺偼丄Suica偱偍嬥傪擖傟偨偲偒偵敪峴偟偰偔傟傞椞廂彂丂傑偨偼丄僥儗儂儞僇乕僪摍偺傎偳傛偄戝偒偝偺傕偺傪梡堄偟傑偡丅

丒恀傫拞傪僇僢僞乕偱愗傝敳偒傑偡偑丄愗傝敳偔戝偒偝偺斾偼丄夋梡巻偵崌傢偣偨斾棪偱廲丄墶傪寛傔偰偐傜愗傝敳偒傑偡丅幨恀偺嶰庬椶偼丄愗傝敳偄偨偁偲巺傪儅僗栚偵挘偭偰偄傑偡丅偙傟偼偁傑傝岠壥偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅

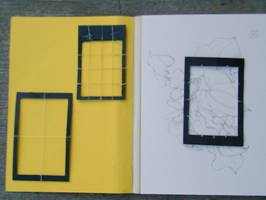

弌棃忋偑偭偨僼儗乕儉偺廲丄墶傪俀摍暘偐丄係摍暘偺埵抲偵栚報偺敀偄奊偺嬶傪揾偭偰偍偔偲曋棙偱偡丅

壓偺幨恀偼丄墦偔偺寶暔偵僗働乕儖傪偁偰偰晽宨傪愗傝庢偭偰偄傞偲偙傠偱偡丅

僼儗乕儉偺忋丄壓偵壗偑尒偊傞偐丄傑偨僗働乕儖偺恀傫拞偵偼壗偑尒偊偰偄傞偐丠

傑偨丄壆崻偺妏搙偼丄憢偺埵抲偼丄壆崻偑塃懁偺敿暘偔傜偄偺埵抲偱廔傢偭偰偄傞側両

偲偐丄僗働乕儖偺拞偵尒偊傞偄傠偄傠側忣曬傪夋梡巻懁偵斀塮偟偰昤偄偰偄偗偽丄

偦傟傎偳丄滸暯側奊偵偼側傜側偄偱偡傛丅

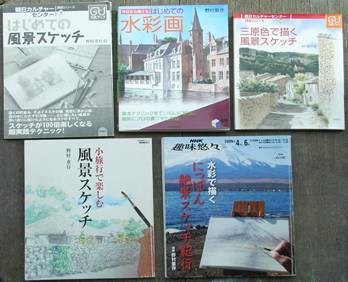

| 擖栧幰偵偍姪傔偺杮 |

| 偼偠傔偰偺晽宨僗働僢僠 | 栰懞廳懚挊 | 姅幃夛幮弡曬幮敪峴 | 僗働僢僠偑侾侽侽攞妝偟偔側傞挻幚慔僥僋僯僢僋両 | ||||||

| 偼偠傔偰偺悈嵤夋 | 栰懞廳懚挊 | 擔杮暥寍幮敪峴 | 婎杮僥僋僯僢僋傪偰偄偹偄偵偵夝愢偟悘強偵僾儘偺棤儚僓傕斺業両 | ||||||

| 嶰尨怓偱昤偔晽宨僗働僢僠 | 栰懞廳懚挊 | 擔杮暥寍幮敪峴 | 嶰尨怓偩偗偱偄傠偄傠側怓傪嶌傝弌偡曽朄偼崿怓偺婎杮傪嫵偊偰偔傟傞両 | ||||||

| 彫椃峴偱妝偟傓丂晽宨僗働僢僠 | 栰懞廳懚挊 | 擔杮曻憲弌斉嫤夛敪峴 | 慡崙奺抧偺幨恀偲僗働僢僠傪懳斾偟傗偡偔丄崿怓曽朄傪斺業両 | ||||||

| 悈嵤偱昤偔丂偵偭傐傫愨宨僗働僢僠椃峴 | 栰懞廳懚挊 | 擔杮曻憲弌斉嫤夛敪峴 | 梇戝偵峀偑傞愨宨偺峔恾偛偲偵俁偮偺億僀儞僩偱梫栺偟偰偄傞丅 | ||||||

| 偦偺傑傑昤偗傞偊傫傄偮夋楙廗挔 | 栰懞廳懚挊 | 擔杮暥寍幮敪峴 | 摴嬶偺徯夘偐傜彫暔偺宍丄晽宨丄恖暔側偳偺昤偒曽偑傢偐傞 | ||||||

| 晽宨僗働僢僠儓乕儘僢僷偺揷幧傪昤偔 | 栰懞廳懚挊 | NHK弌斉 | 偙偆偄偆奊傪昤偒偨偄側乕偲巚傢偣傞怱偑側偛傓奊偑偄偭傁偄 | ||||||

偙偺懠偵傕偨偔偝傫偁傝傑偡偑丄偲傝偁偊偢忋婰偺俈嶜傪偍偡偡傔偟傑偡丅

弨旛偑姰椆偟傑偟偨傜丄偄傛偄傛奊傪昤偄偰傒傑偟傚偆丅

奊傪昤偄偰傒傛偆 |

| 傑偢昤偒巒傔傞慜偵 |

| 昤偔楙廗 |

僗働僢僠僽僢僋偵乫偦偺傑傑昤偗傞偊傫傄偮夋楙廗挔乫傪嶣偟偰傒偰傒偰偼偳偆偱偟傚偆偐丠

丒宨怓傪幚嵺偵巻偺忋偵柾幨偡傞偙偲偼廳梫側偙偲偲巚偭偰傑偡丅側傫偱傕偦偆偱偡偑丄嶲峫彂偺

傛偆側忋庤側奊傪昤偒偨偄偲巚偭偨傜丄傑偢偦傟偑偦偺傛偆偵昤偗傞偐丠偑栤戣偲側傝傑偡丅

壠偺昤偒曽丄嶳偺昤偒曽丄揰宨偲偟偰恖暔側傫偐傪昤偒偨偄偲巚偭偨傜丄傑偢愭惗偺傛偆偵

傑偹偟偰丄傑偹偟偰丄偙傫側傕傫偐側乕乕偲巚偭偨傜丄偦傟偼丄偁側偨偺彂偒枴偵側傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐両丂偲偵偐偔丄栘傪昤偔偵偟偰傕丄愭惗偼偳偺傛偆偵昤偄偰偦偺栘偺暤埻婥傪弌偟偰偄傞偐丠媈栤傪帩偪側偑傜幚嵺偵僗働僢僠僽僢僋偵墧昅偱彂偄偰傒偰偔偩偝偄丅

帺暘偺枴偲偄偆偺偑偱偰偔傞偲巚偄傑偡丅

丒巻偵傕摿惈偑偁傝傑偡丄偄傠偄傠側儊乕僇乕傪傕偺傕帋偟偰偔偩偝偄丅怓偺峀偑傝丄昅偺偡傋傝丄妸傜偐偝丄悈偺媧偄崬傒偺憗偝側偳偵堘偄偑偁傝傑偡丅

丒墧昅傕堦杮偱暆偺峀偄慄傪昤偄偨傝丄嵶偔昤偄偨傝丄捈慄傪偐偔偵傕嵶偐偔堷偄偰枴偺偁傞慄傪昤偄偨傝偱偒傑偡偺偱丄墧昅偵恊偟傫偱偔偩偝偄丅

| 怓傪揾傠偆 |

僗働僢僠偑昤偗偨傜怓傪揾偭偰傒傑偟傚偆両

怓傕摨偠傛偆側怓偼丄側偐側偐擄偟偄偱偡偑丄偙傟傕丄奊偺嬶偲梀傫偱偄傞娫偵偩傫偩傫姷傟偰偒傑偡偺偱

偁偒傜傔側偄偱丄梀傫偱偔偩偝偄丅

怓偼丄敄傔偵梟偄偰丄昅偐傜偟偨偨傝棊偪傞傛偆側忬懺偺怓悈傪偮偔傝丄僗働僢僠僽僢僋偵丄敄偔丄敄偔揾傝傑偡丅嵟弶偐傜擹偄怓悈傪巊偭偰揾偭偰偟傑偆偲丄尦偵栠偣側偔側傝傑偡丅

怓悈偼丄帋偟傛偆偺巻傪梡堄偟偰偍偄偰丄偪傚傫偪傚傫偲揾偭偰偳偺掱搙偺怓崌偄偐傪妋偐傔側偑傜揾傟偽怱攝偼偁傝傑偣傫丅

傕偟丄揾偭偨弖娫丄偁傝傖乕乕偲巚偭偨傜丄偡偖偵僥僢僔儏偱墴偟偮偗偰怈偒庢傝傑偡丅

偪傚偭偲姡偄偰偟傑偭偨傜丄悈傪娷傑偣偨昅偱偪傚偭偲偦偺晹暘傪幖傜偣偰偐傜僥僢僔儏偱怈偒庢傝傑偡丅

幨恀摍傪尒側偑傜幒撪偱備偭偔傝昤偔儊儕僢僩

丒恖偵尒傜傟側偄偺偱丄偺傃偺傃備偭偔傝昤偗傞丅

丒晽偑悂偄偨傝偟偰丄僗働僢僠僽僢僋偑旘偽偝傟偨傝丄僷儗僢僩偑旘偽偝傟偨傝偟側偄丅

丒揤婥偺怱攝傪偟側偔偰嵪傓丅

丒備偭偔傝昤偄偰偄傞偲丄岝偺曽岦偑曄傢偭偰偟傑偭偰丄尒偊傞傕偺偑尒偊側偔側傞丅

丒旀傟偨傜偄偮偱傕傗傔傜傟傞偟丄屻曅晅偗偑妝偱偁傞丅

側傟偰偒偨傜壆奜僗働僢僠

丒偳偙傪昤偗偽偄偄偐偼丄僗働乕儖傪擿偄偰昤偔丅

丒偙傟偐傜昤偙偆偲偡傞偲偙傠傪幨恀偵嶣偭偰偍偔丅

丒棊偪拝偗傞応強偵嵗偭偰昤偔乮棫偭偰偰傕椙偄偑旀傟傞偐傜乯丅

丒幨恀偱偼尒偊側偄嵶偐偄晹暘偑尒偊傞丄徣棯偡傞偵偟偰傕擺摼偱偒傞丅

丒墦偔偺嶳偺怓偼丄忋嬻偺塤傗丄岝偺曽岦偵傛傝曄壔偡傞偺偱丄偁傜偐偠傔幬慄偱偟傞偟傪偟偰偍偔丅

丒晽偱巻旘傫偱峴偭偰丄捛偄偐偗偨傝偡傞偙偲傕偁傞偺偱偙偺傛偆側偙偲偑側偄傛偆偵偟偰偍偔丅

丒帩偭偰峴偭偨傕偺傪偡傋偰帩偪婣傞乮墭傟偨悈丄僥僢僔儏乯丅

晅榐

| 悈挘傝乮偨傢傒傪柍偔偡曽朄乯 |

丂丂悈傪懡偔巊偆傛偆側応崌丄 巻傪偁傜偐偠傔悈挘傝傪偟偰偍偔偲弌棃忋偑偭偨嶌昳偼傾僀儘儞傪偐偗偨傛偆偵巇忋偑傝傑偡丅

丒 悈挘傝偺嵽椏偼丄僔僫儀僯儎乮夋梡巻傛傝庒姳戝偒偄傕偺乯丄悈挘傝梡巻僥乕僾乮暆偺嫹偄傕偺偱傕OK乯丄悈嶞栄乮揔搙側戝偒偝偺嶞栄乯

丒 巇忋偑偭偨偁偲偺張棟

丂僇僢僞乕僫僀僼偱僥乕僾偲夋梡巻偺嫬栚偵愗傟栚傪偄傟偰偼偑偟傑偡丅

丂栤戣偼丄揬傝晅偗偨僔僫儀僯儎懁偵巆偭偨僥乕僾傪偄偐偵攳偑偡偐偱偡丅

嵟弶偼丄悈偵怹偟偰丄偦偺屻偵偨傢偟偱偙偡偭偰棊偲偦偆偲偟偨偺偱偡偑丄側偐側偐攳偑傟偢丄巻偺尨塼偺偛偲偔嵶偐偔攳偑傟偨巻偺慇堐偑偨傢偟偺栚傪媗傑傜偣丄偁偘偔偺壥偰偵偼愻偄応偺僼傿儖僞傕媗傑傜偣偰戝曄側偙偲偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅側偵偣丄嵶偐側慇堐忬懺偵壛偊偰傋偲傋偲偟偨屝傑偱崿偠偭偰偄傞偺偱偡偐傜愻偄応偺傑傢傝偼戝曄側偙偲偵側傝傑偟偨丅

丒 偦偺屻丄夋嵽傗偝傫偱攳棧嵻傪偐偭偨偺偱偡偑丄偁傑傝岠壥偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丒 偦傟偱丄峫偊偮偄偨偺偑丄墂偺儂乕儉側傫偐偱丄傊偽傝晅偄偨僈儉傪攳偑偡偨傔偺僿儔偱偡丅偙傟偼丄偐側傝岠壥偑偁傝傑偟偨丅

丒 悈偵怹偟偨偁偲丄僥乕僾偺懁柺偐傜僿儔傪嵎偟崬傓偲娙扨偵偒傟偄偵偼偑傟傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅偄傑傑偱偺嬯楯偼偄偭偨偄慡懱壗偩偭偨傫偩偲巚偄傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂  丂丂丂

丂丂丂

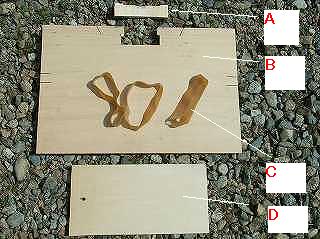

| 嶰媟傪巊偭偰娙堈僥乕僽儖傪嶌惉 |

丂僷儗僢僩傗昅傪抲偔偙偲偺偱偒傞僥乕僽儖偑弌棃側偄偐偲偄傠偄傠帋峴嶖岆偟傑偟偨丅

嶰媟偺崻杮晹暘偵儀僯儎斅傪嫴傒崬傓宍偱僥乕僽儖傪嶌惉偟傑偡丅

亂幨恀侾亃

亂幨恀侾亃

弨旛偡傞傕偺

嘆丂幨恀侾偺A,B,C,D傪弨旛

丂丂丒A丗斅丂廲俀丏俆們倣丂亊丂墶侾俁們倣丂亊丂岤侾們倣丂丗丗僥乕僽儖墴偝偊斅

丂丂丒B丗儀僯儎斅丂岤俁mm丂亊墶係俆們倣丂亊丂廲俁侽們倣丗丗偙傟偑僥乕僽儖偺戝偒偝

丂丂丒C丗僑儉僶儞僪丂愜宎侾係侽mm丂亊愗暆俀侾mm丂丂丂丂丗丗昐墌僔儑僢僾偱侾戃峸擖

丂丂丒D丗儀僯儎斅丂岤俁mm丂亊廲侾係丏俉mm丂亊丂墶俀俋丏俆mm丗丗僥乕僽儖傪巟偊傞斅

亂幨恀俀亃

亂幨恀俀亃 曗嫮斅悢朄

曗嫮斅悢朄

嘇幨恀俀偼幨恀侾偺棤柺偱偡

丂丂丒E丗斅丂墶侾係cm丂亊廲俈.俆cm丂亊岤1cm丂丗丗嶰媟偲偺曗嫮斅

丂丂丒F丗儀僯儎斅丂挿侾係cm丂亊廲俈.俆cm丂亊岤俁mm丂丂巟偊斅墴偝偊丂丂丂丂

嘊嶰媟偲偺曗嫮斅悺朄

丂丂丒a丗 丂 8mm

丂丂丒b丗 75mm

丂丂丒c丗 140mm

丂丂丒d丗140mm

丂丂丒e丗15mm丂巟偊斅偺妸傝巭傔側偺偱揔摉

丂丂丒f丗45mm

丂丂丒g丗20mm

丂丂丒h丗嶰媟偺懢偝偑擖傞傛偆偵奺悺朄傪挷惍乮崱夞巊梡偟偰偄傞懢偝偼20mm亊20mm乯

丂丂丒i丗40mm

嘋愗傝崬傒傪擖傟傞

丂丂丒僙儞僞乕偐傜嵍塃偵俁侽搙偔傜偄偺妏搙偱怺偝20mm偵側傞傛偆偵

丂丂丂偺偙偓傝偱愗傝崬傒傪偄傟傞

丂丂丒僥乕僽儖偺嵍塃偵丄僥乕僽儖偺墱偐傜侾俀們倣庤慜偵嵍塃侾們倣曻偟偰怺偝俀們倣

丂丂丂偺愗傝崬傒傪俀杮擖傟傞

嘍慻傒棫偰

偙傟偼僥乕僽儖偺棤偐傜傒偨傕偺偱偡丅

僥乕僽儖偲嶰媟偺屌掕偼僑儉僶儞僪偱偟偭偐傝屌掕偟傑偡丅

壓偺幨恀偼僥乕僽儖偺恀忋偐傜傒偨傕偺偱偡丅

偙偺僥乕僽儖偼僲乕僩僷僜僐儞乮栺侾Kg乯偔傜偄側傜嵹偣傜傟傑偡丅

慡懱傪慻傒棫偰偨幨恀偱偡丅

幚梡偵側偭偰偄傞幨恀偱偡丅